表皮の構造と働き

表皮とは

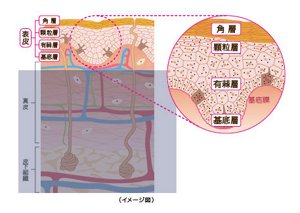

表皮は、厚さが平均約0.2ミリのとても薄い膜です。肌(皮膚)のいちばん外側にあり、外部からの異物の侵入や体の水分の蒸散を防ぐバリアとなって、内部を保護しています。表皮は、外側から「角層(かくそう)」、「顆粒層(かりゅうそう)」、「有棘層(ゆうきょくそう)」、「基底層(きていそう)」の4つの層から成っており、その大部分を「ケラチノサイト(角化細胞、かくかさいぼう)」と、それが変化した細胞が占めています。

表皮(イメージ)

基底層は、1層の「基底細胞(きていさいぼう)」などから成る層で、「基底膜」を介して真皮と接着しています。基底細胞は分裂して新しいケラチノサイトをつくりだします。

一方、角層は、体の部位や環境などによって異なりますが、およそ10~20層ほどの「角層細胞(かくそうさいぼう)」が「細胞間脂質(さいぼうかんししつ)」をはさんで重なってできています。角層細胞はケラチノサイトから変化した核のない細胞で、内部に「ケラチン」という線維状のタンパク質を大量に抱えています。

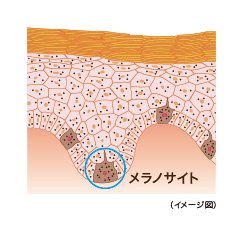

表皮には、その他の細胞もあります。基底層には「メラノサイト(色素細胞)」があり、紫外線から体を守る色素「メラニン」を合成します。日やけで肌が黒褐色になるのはメラニンのためです。

基底層のメラノサイト(イメージ)

また、触覚に関係すると考えられている細胞や、免疫機能をつかさどる細胞もあり、いくつもの機能で体を守っています。

角層の機能

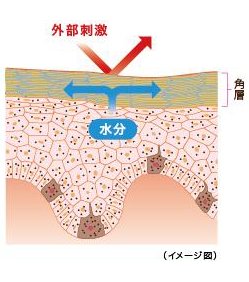

角層は表皮の最表面にあります。その厚さは平均で約0.02ミリ、たかだか食品用ラップ程度の非常に薄い膜ですが、バリア機能と保湿機能という大切な役目を果たしています。

バリア機能には以下の2つの働きがあります。

- 肌(皮膚)表面から、ほこりや菌などの外部刺激が体内に入るのを防ぐ

- 体の水分が、体外に過剰に蒸散するのを防ぎ、体が乾燥しないようにする

角層のバリア機能(イメージ)

そして、保湿機能によって角層にうるおいを保ちます。

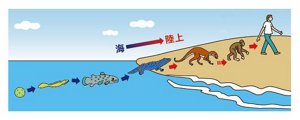

【コラム:角層は、陸に上がった生物が獲得した器官】

表皮のいちばん外側、私たちがふだん見ている肌(皮膚)の表面の層を、角層と言います。これは、実は、もともと水中に生きていた私たち人類の祖先が、進化の過程で陸上にあがっていきながら獲得した生体の最外膜です。陸生生物に特有のもので、乾燥などから体を保護するという、大切な働きをしています。