- 栄養代謝の研究開発

- 乳由来スフィンゴミエリン研究

- 乳由来スフィンゴミエリンによる運動機能改善効果のメカニズム

乳由来スフィンゴミエリンによる運動機能改善効果のメカニズム

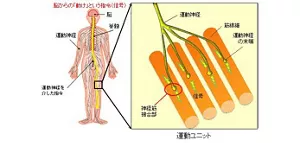

運動神経を介して筋肉が動くしくみ

運動神経は、スポーツだけでなく、日常生活も含めた動作全てに関わります。脳からの「動け」という指令(信号)は、運動神経を介して筋肉に伝わり、その結果、筋肉が収縮して体が動きます。

運動神経の末端(運動神経終末)は、筋肉を構成する筋線維の一本一本につながっています(図1)。そして、この筋線維、一本一本に運動神経からの信号が届きます。1つの運動神経細胞に支配される筋線維群は運動ユニット(motor unit)、運動神経と筋線維がつながっている部分は神経筋接合部(neuromuscular junction)と呼ばれます。

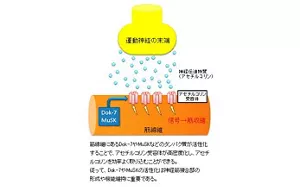

脳から「動け」という指令が発せられると、運動神経の末端から神経伝達物質であるアセチルコリンが放出されます。このアセチルコリンを筋線維上に存在するアセチルコリン受容体が受け取ると、筋収縮が起こります(図2)*1 。

神経筋接合部の形成は、Docking protein-7(Dok-7)とMuscle-specific receptor tyrosine kinase(MuSK)という2種類のタンパク質を必須とします*2 。Dok-7はMuSKの活性化を通して、アセチルコリン受容体を高密度に発現させ、神経筋接合部の形成に関わると考えられています*2-4 。

図1 脳からの指令(信号)が運動神経を介して筋線維に伝わるしくみ

図2 神経筋接合部と刺激の伝達

加齢による神経筋接合部の変化と機能低下

男女とも20歳以降、加齢に伴い体力・運動能力は低下していきます*5 。筋力、筋持久力など、ほとんどの項目に低下がみられますが、なかでも敏捷性は、50歳以降、急激に低下していきます*6-7 。加齢に伴う身体の動きの低下には筋肉の減少が影響することはよく知られていますが、花王では敏捷性が低下する要因として、神経から筋肉への信号の伝わり(神経筋接合部の機能)が重要ではないかと考えました。

多くの研究結果から、加齢により、筋線維の神経支配がはずれ(脱神経)、不活性となった筋線維が委縮し、筋肉量が減少すると考えられています*8 。

電子顕微鏡で見ると、若齢ラットでは環状であった神経筋接合部が、老齢ラットでは分断されているのが観察されます*9 。また、老齢マウスの神経筋接合部を免疫染色で観察すると、アセチルコリン受容体の形状が断片化していることが確認できます*10 。このような神経筋接合部の変化は、脱神経の前段階とみなされています*8 。

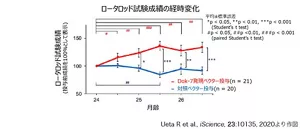

東京大学医科学研究所・山梨裕司教授らの研究グループは花王との共同研究において、加齢に伴う運動機能低下に対して、神経筋接合部の形態改善が有効であることを見出しました*11 。この研究では、神経筋接合部の劣化、脱神経が進行した24ヵ月齢の老齢マウスに対し、神経筋接合部形成の必須タンパク質であるDok-7の遺伝子発現ベクターを投与してマウス体内のDok-7タンパク質を増やす遺伝子治療を行いました。神経筋接合部の形態は、免疫染色により筋肉側のアセチルコリン受容体(AChR)の凝集及び支配する運動神経終末を可視化することで確認しました(図3左:AChRは赤色、神経終末は緑色、神経終末と結合・支配されたAChR凝集部は黄色で表示)。24ヵ月齢の時点と比較して、対照ベクター投与群(Dok-7タンパク質を増やす作用がない群)では、4ヵ月後にAChR凝集部からの脱神経が目立ちましたが、Dok-7発現ベクター投与群では、24ヵ月齢時点及び対照ベクター投与群と比べて、4ヵ月後のAChRの凝集増強、神経終末領域の拡大とともに、脱神経が抑制されている様子が観察されました。脱神経したAChR凝集部の割合を計測すると、対照ベクター投与群では24ヵ月齢から有意な増加が見られましたが、Dok-7発現ベクター投与群では投与前よりも有意に脱神経が減少し、神経筋接合部の運動神経再結合が確認できました(図3右)。このとき、神経筋接合部を介した運動神経刺激による骨格筋の電気生理学的な応答を調べると、対照ベクター投与群では投与前24ヵ月齢時点よりも低下しているのに対し、Dok-7発現ベクター投与群では増強していることが確認されています*11 。

図3 加齢により劣化した神経筋接合部の形態へのDok-7発現ベクター投与の影響

さらに、運動機能の項目として筋力や、ロータロッド試験(※1)の成績を評価したところ、対照ベクター投与群では投与後も機能低下が確認されましたが、Dok-7発現ベクター投与群では、投与前と比較してむしろ有意な改善が観察されました。この結果から、神経筋接合部の形態改善が運動機能の改善に明確に寄与していることが明らかとなりました(図4)。

※1. ロータロッド試験

徐々に加速して回転する軸上での滞在時間から、バランス・敏捷性に関わる全身の運動機能を評価する試験のこと。

図4 バランス・敏捷性を評価するロータロッド試験の成績へのDok-7発現ベクター投与の効果

これらの知見から、神経筋接合部の形態改善が運動機能の維持、向上にとって極めて重要であることがわかりました。一方、花王では長年の運動機能改善研究を続けるなか、赤ちゃんの驚異的な成長を支える唯一の栄養源「母乳」に着目した研究から、乳脂肪球皮膜(MFGM)に含まれるスフィンゴミエリンが、神経筋接合部の機能改善に役立つ可能性を見出してきました。

乳由来スフィンゴミエリンの継続摂取による神経筋接合部及び運動機能の改善

乳由来スフィンゴミエリンを豊富に含む乳脂肪球皮膜成分MFGMの継続摂取が筋力、筋重量、遺伝子発現に及ぼす効果を動物試験で検討しました*12 。老化促進マウスにMFGM摂取を軽運動と併用しながら20週間継続したところ、骨格筋重量、筋力の増加とともに、Dok-7の発現が増加していることが明らかとなりました(図5)*12 。なお、Dok-7発現増加作用は培養骨格筋細胞を用いた詳細な評価において、MFGMのスフィンゴ脂質画分(主な成分がスフィンゴミエリンである分画物)及びスフィンゴミエリンそのもので確認されています*12 。

図5 MFGM摂取と運動の併用が、骨格筋におけるDok-7遺伝子発現量およびタンパク発現量に及ぼす影響

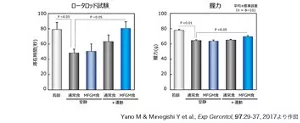

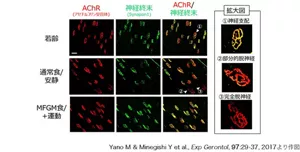

次に、我々は、この乳由来スフィンゴミエリンを含むMFGM摂取と運動の併用が、神経筋接合部の形態と運動機能に与える影響を検証しました。6ヵ月齢のマウスにMFGM摂取と軽運動を併用しながら14ヵ月齢まで加齢させていくと、加齢に伴うバランス・敏捷性(ロータロッド試験滞在時間)や握力といった運動機能の低下が顕著に抑制されていました*13 。

図6 MFGM摂取と運動の併用の継続が、運動機能に及ぼす効果

また、この時の骨格筋における神経筋接合部の形態を免疫染色で確認したところ、MFGMと軽運動の併用によって、神経筋接合部の形態や神経支配の改善が確認されました。

図7 MFGM摂取と運動の併用が神経筋接合部の形態/神経支配に及ぼす影響

乳由来スフィンゴミエリンの摂取と運動の併用は、神経筋接合部の形態の改善を介して、運動神経から筋肉への信号を伝わりやすくし、その結果マウスは筋肉をうまく動かせるようになり、運動機能が改善したと考えています。なお、この効果は、すでに加齢した状態のマウスに介入を行っても同様に発揮されることを確認しています*14 。これらの結果は、先に示したDok-7遺伝子治療で得られた驚くべき効果が、乳由来スフィンゴミエリンの摂取と運動の継続的な併用によっても成し遂げられる可能性を示唆しています。

人においても、乳由来スフィンゴミエリンを含むMFGMを配合した食品の摂取と運動の組み合わせにより、筋力、筋量、敏捷性およびバランス能力の改善が認められています*15-18 。また、このとき、筋放電量の増加が認められたことから、人の運動機能の改善においても、乳由来スフィンゴミエリンによる神経筋接合部の機能改善が作用機序であると推察しています。なお、筋放電量は、動作に関する機能を評価する指標のひとつで、運動ユニットの動員を反映するとされています。

乳由来スフィンゴミエリンは、運動神経と筋肉をつなぐ神経筋接合部において、脳からの指令(信号)を伝える働きを改善し、敏捷性やバランス能力といった運動機能の維持・改善に役立つものと考えられます。

引用文献

-

* 1 高松薫, 山田哲雄, 運動生理・栄養学, 建帛社, p29, 2006

-

* 2 Okada K et al., Science, 312(5781), 1802-1805, 2006

-

* 3 DeChiara TM et al., Cell, 85(4), 501-512, 1996

-

* 4 Inoue A et al., Sci Signal, 2(59), ra7, 2009

-

* 5 文部科学省, 平成25年度体力・運動能力調査結果の概要及び報告書について

-

* 6 阿久根徹ら, 加齢性筋肉減少現象(サルコペニア)の実態:地域住民コホートより, 厚生労働科学研究費補助金(長寿科学総合研究事業) 平成24年度分担研究報告書, 201217001A

-

* 7 宮本謙三ら, 加齢による敏捷性機能の変化過程 Ten Step Testを用いて, 理学療法学35(2), 35-41, 2008

-

* 8 森秀一ら, 医学のあゆみ, 244(8), 696-703, 2013

-

* 9 Ezaki T et al., Virchows Arch, 437(4), 388-95, 2000

-

* 10 Yue Li et al., J Neurosci, 31(42), 14910-14919, 2011

-

* 11 Ueta R et al., iScience, 23(8), 101385, 2020

-

* 12 Haramizu S et al., Springerplus, 3(339), 2014, doi: 10.1186/2193-1801-3-339

http://www.springerplus.com/content/3/1/339 -

* 13 Yano M, Minegishi Y et al., Exp Gerontol, 97: 29-37, 2017 doi: 10.1016/j.exger.2017.07.012.

-

* 14 Sugita S et al., Nutrients, 13(7): 2310, 2021 doi: 10.3390/nu13072310.

-

* 15 Ota N et al., SpringerPlus, 4:120, 2015 doi: 10.1186/s40064-015-0896-8

http://www.springerplus.com/content/4/1/120 -

* 16 Ota N et al., The Journal of Aging Research & Clinical Practice, 5:2, 2016 doi: 10.14283/jarcp.2016.98

-

* 17 Kokai Y et al., Journal of Nutritional Science, 7:18, 2018 doi: 10.1017/jns.2018.8

-

* 18 Soga S et al., Nutrition Journal, 14:85, 2015 doi: 10.1186/s12937-015-0073-5

http://nutritionj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12937-015-0073-5

- 栄養代謝の研究開発

- 乳由来スフィンゴミエリン研究

- 乳由来スフィンゴミエリンによる運動機能改善効果のメカニズム