健康寿命の延伸のために

健康寿命とは

健康寿命の定義は、健康状態をどのように規定するかによって異なります。WHO(世界保健機構)は、健康寿命(Healthy life expectancy)を、Average remaining number of years that a person can expect to live in “full health”(人が“完全な健康状態”で生きられると予想される平均残存年数)と定義しました*1 。厚生労働省は、「痴呆や寝たきりにならない状態で生活できる期間」と記述し*2 、21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)の第三次では健康寿命を、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」と記述しました*3 。

健康寿命の現状と目標

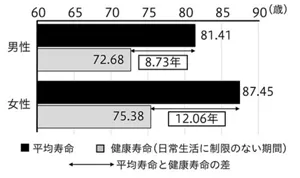

生活習慣病や高齢化に伴う障害により、身体の機能や生活の質(QOL: Quality of Life)は低下し、健康寿命は平均寿命より短くなります。健康日本21(第三次)は、目標値の設定に際して、平均寿命と健康寿命の差に着目しました。平均寿命と健康寿命(日常生活に制限のない期間)の差は、令和元年の調査では、男性で約8.73年、女性で約12.06年です(図1)*4 。

図1 平均寿命と健康寿命の差

健康日本21(第三次)では「全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現」が、ビジョンとして掲げられました。広範な議論に基づき、栄養・食生活、身体活動・運動を始めとする、さまざまな分野に具体的な目標が設定されています(表1)*4 。

表1 健康日本21(第三次) 主な目標

| 目標 | 指標 | 目標値 |

|---|---|---|

| 健康寿命の延伸と健康格差の縮小 | ||

| 健康寿命の延伸 | 日常生活に制限のない期間の平均 | 平均寿命の増加分を上回る健康寿命の増加(令和14年度) |

| 個人の行動と健康状態の改善 | ||

| 適性体重を維持している者の増加(肥満、若年女性のやせ、低栄養傾向の高齢者の減少) | BMI 18.5以上25未満(65歳以上はBMI 20を超え25未満)の者の割合 | 66%(令和14年度) |

| 野菜摂取量の増加 | 野菜摂取量の平均値 | 350g(令和14年度) |

| 運動習慣者の増加 | 運動習慣者の割合 | 40%(令和14年度) |

| 睡眠時間が十分に確保できている者の増加 | 睡眠時間が6~9時間(60歳以上については、6~8時間)の者の割合 | 60%(令和14年度) |

メタボリックシンドロームと健康寿命

生活習慣病対策は、国民の健康寿命の延伸を図る上で重要な課題です。健康日本21(第三次)が着目した疾病のうち、循環器疾患と糖尿病には、「メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少」の目標項目が設定されています(表2)*4 。

メタボリックシンドロームは、内臓脂肪型肥満を発症基盤として、高血糖、脂質異常、高血圧が引き起こされる病態です。内臓脂肪の蓄積は、食生活や身体活動に関する生活習慣と関わりが深いことが知られています。生活習慣の改善によって内臓脂肪の蓄積を抑え、メタボリックシンドロームの進行を抑え、生活習慣病の発症を予防し、健康寿命を延伸することが望まれます。

表2 循環器疾患と糖尿病に関する目標

| 目標 | 指標 | 目標値 |

|---|---|---|

| 循環器病 | ||

| ①脳血管疾患・心疾患の年齢調整死亡率の減少 | 脳血管疾患・心疾患の年齢調整死亡率(人口10万人当たり) | 減少(令和10年度) |

| ②高血圧の改善 | 収縮期血圧の平均値(40歳以上、内服加療中の者を含む。)(年齢調整値) | ベースライン値から5mmHgの低下(令和14年度) |

| ③脂質(LDLコレステロール)高値の者の減少 | LDLコレステロール160mg/dL以上の者の割合(40歳以上、内服加療中の者を含む。)(年齢調整値) | ベースライン値から25%の減少(令和14年度) |

| ④メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少 | メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の人数(年齢調整値) | 第4期医療費適正化計画に合わせて設定 |

| ⑤特定健康診査の実施率の向上 | 特定健康診査の実施率 | 第4期医療費適正化計画に合わせて設定 |

| ⑥特定保健指導の実施率の向上 | 特定保健指導の実施率 | 第4期医療費適正化計画に合わせて設定 |

| 糖尿病 | ||

| ①糖尿病の合併症(糖尿病腎症)の減少 | 糖尿病腎症の年間新規透析導入患者数 | 12,000人(令和14年度) |

| ②治療継続者の増加 | 治療継続者の割合 | 75%(令和14年度) |

| ③血糖コントロール不良者の減少 | HbA1c8.0%以上の者の割合 | 1.0%(令和14年度) |

| ④糖尿病有病者の増加の抑制 | 糖尿病有病者数(糖尿病が強く疑われる者)の推計値 | 1,350万人(令和14年度) |

| ⑤メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少(再掲) | メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の人数(年齢調整値) | 第4期医療費適正化計画に合わせて設定 |

| ⑥特定健康診査の実施率の向上(再掲) | 特定健康診査の実施率 | 第4期医療費適正化計画に合わせて設定 |

| ⑦特定保健指導の実施率の向上(再掲) | 特定保健指導の実施率 | 第4期医療費適正化計画に合わせて設定 |

ロコモティブシンドロームと健康寿命

少子高齢化が進む中で、健康寿命の延伸を実現するには、高齢になっても社会生活を営むための機能を可能な限り維持していくことが重要です。健康日本21(第三次)では、「すべての国民が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現」というビジョン実現のため、基本的な方針を4つ設定しています。そのうちの一つ、「ライフコースアプローチを踏まえた健康づくり」では、高齢者の健康に焦点を当てた目標も設定されています(表3)*4 。

ロコモティブシンドロームは、運動器の障害のために、移動機能が低下した状態と定義されています*5,6 。「立つ」、「歩く」などの動作が障害されると、自立度が低下し、介護が必要となる危険性が高くなります。運動器を健康に保ち、移動能力の低下を予防し、健康寿命を延伸することが望まれます。

表3 高齢者の健康に関する目標

| 目標 | 指標 | 目標値 |

|---|---|---|

| ①低栄養傾向の高齢者の減少(適正体重を維持している者の増加の一部を再掲) | BMI 20以下の高齢者(65歳以上)の割合 | 13%(令和14年度) |

| ②ロコモティブシンドロームの減少(再掲) | 足腰に痛みのある高齢者の人数(人口千人当たり)(65歳以上) | 210人(令和14年度) |

| ③社会活動を行っている高齢者の増加(社会活動を行っている者の増加の一部を再掲) | いずれかの社会活動(就労・就学を含む。)を行っている高齢者(65歳以上)の割合 | ベースライン値から10%の増加(令和14年度) |

引用文献

-

* 1 Healthy Life Expectancy Metadata

https://cdn.who.int/media/docs/default-source/gho-documents/metadata/hale-metadata.pdf -

* 2 厚生労働省, 健康日本21保健医療局長通知, 健医発第612号, 平成12年3月3日

https://www.mhlw.go.jp/www1/topics/kenko21_11/t2.html -

* 3 厚生労働省, 健康日本21(第三次)推進のための説明資料 令和5年5月

https://www.mhlw.go.jp/content/001426890.pdf -

* 4 厚生労働省, 健康日本21(第三次)の概要, 令和5年10月20日

https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001158810.pdf -

* 5 Nakamura K, J Orthop Sci, 13, 1-2, 2008

-

* 6 日本整形外科学会公認 ロコモティブシンドローム予防啓発公式サイト

https://locomo-joa.jp/

(2025年7月現在)