- 花王健康科学研究会

- Kaoヘルスケアレポート

- 歯周病が全身に及ぼす影響

研究・健康レポート2

歯周病が全身に及ぼす影響

細菌感染によって、歯を支える歯肉や骨などが炎症を起こす「歯周病」。歯周病は口腔内に影響を及ぼすだけでなく、糖尿病、腎臓病、心臓血管疾患など全身の疾患と関連することも知られています。全身の健康リスクに深く関連する歯周病について、歯科分野で最先端の研究と診療に取り組む湯本浩通氏に教えていただきました。

湯本 浩通 Yumoto Hiromichi

気づかぬうちに進行する歯周病

むし歯(う蝕)と歯周病は口腔内の2大疾患であり、歯を失う2大原因です。口の中のプラーク(歯垢)に含まれる細菌によって引き起こされる点は同じですが、歯に症状が現れるむし歯に対し、歯周病は歯肉や歯槽骨(歯を支える骨)に症状が出ます。歯周病の主な症状には、①歯肉から血が出る歯肉出血、②歯肉から膿が出る歯肉排膿、③歯肉が腫れる歯肉腫張、④歯ぐきが下がって歯の根が見える歯根露出、⑤歯槽骨が溶けて歯が動く歯の動揺、⑥歯ぐきに炎症が起き噛んだときに痛む咬合痛、⑦口腔内に細菌が増えることによる口臭、の7つがあります。

歯周病の診断基準の1つに、歯と歯ぐきの間の「歯周ポケット」と呼ばれる溝の深さを調べて炎症の進みや歯周組織の破壊の程度を確認する検査があり、溝の深さが4㎜以上の場合に歯周病と判断します。歯周病は、歯肉のみに炎症が起きる歯肉炎の段階を経て、炎症が歯槽骨にまで及ぶ歯周炎へと進行します。歯肉炎の段階なら、原因となる歯垢や細菌を取り除くことで歯肉は健康な状態に戻ります。しかし歯肉炎を放置すると、細菌が繁殖して歯周ポケットの奥へ入って炎症が骨にまで及び、健康な状態に戻らなくなります。歯周病が「サイレント・ディジーズ(Silent Disease:静かなる病気)」と呼ばれるのは、痛みなどの自覚症状が乏しく、気づかないうちに歯周炎へと進行してしまうことが多いためです。

ブラッシングや食事の指導、「8020運動」をはじめとするさまざまな取り組みにより、子どものむし歯は急速に減り、8020達成者は半数を超えました*1 。一方で、歯周病患者は減っておらず、4㎜以上の歯周ポケットを持つ人の割合は全体では47.9%で、高齢になるにつれ増加傾向にあり、25〜44歳の年代でも30%以上です*2 。歯肉や歯槽骨を含めた口腔全体の健康対策が課題となっています。

歯周病と全身疾患の関連

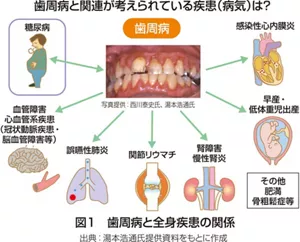

近年の研究により、歯周病は口腔内の疾患であるだけでなく、全身の健康に関わっていることがわかってきました。歯周病との関連が考えられている疾患としては、肥満やメタボリックシンドローム、糖尿病、心臓血管疾患、腎障害、感染性心内膜炎、誤嚥性肺炎、関節リウマチ、早産などがあります(図1)。このほかにも、アルツハイマー型の認知症やがんなども、歯周病との関連が指摘されています。

歯周病が全身疾患と関連するのは、歯周病の原因となる口腔内の細菌が体内に送られて悪影響を及ぼすためで、そのルートは血管と気管の2つです。血管ルートは、細菌や炎症性物質が歯肉の毛細血管から全身の血流をめぐり、各臓器や組織に達して炎症を起こします。気管ルートは、誤嚥によって歯周病の原因菌が気管支から肺に入るもので、高齢者の死亡原因の多くを占める誤嚥性肺炎の原因となります。

がんに関しては、歯周病の原因菌が舌や歯肉、頬や喉の粘膜などの頭頸部がんにつながることは、これまでも知られていました。さらに最近では、膵臓がんや大腸がんにも影響を及ぼすと言われています。唾液に含まれる細菌が生きたまま腸に到達し、増殖して腸内細菌叢を乱して炎症を起こし、がん化することが考えられます。

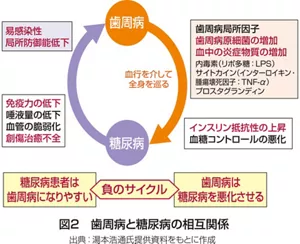

歯周病に関連する全身疾患の中で、最も研究が進んでいるのが糖尿病です。歯周病の原因菌や炎症性物質が血液を介して全身へ送られ、すい臓で作られるインスリン(血中の糖濃度を下げるホルモン)の働きを弱めたり、血糖コントロールができにくくなったりします。また糖尿病にかかると、唾液が減ったり免疫力が弱くなったりして、同じ細菌量でも感染しやすくなり、炎症が起こりやすくなります。歯周病と糖尿病は相互関係にあり、どちらかを止めなければ負のサイクルを断ち切れません(図2)。

一方、歯周病の治療をすることで、糖尿病も改善することもわかってきています。食事療法や運動療法で糖尿病がなかなか改善しない患者さんは、医科から歯科へ紹介され歯周病治療を行うケースが増えています。私が勤務する大学病院でも、医科歯科連携で糖尿病患者さんの歯周病治療を行い、血糖値が改善した例が多くあります。

歯周病予防のために心がけたいこと

歯周病予防の一番の基本はブラッシングです。日本では「歯みがき」として歯ブラシで歯だけ磨けば良いと考える人が多く、歯肉のケアについては十分浸透していません。歯と歯の間、あるいは歯と歯ぐきの間の磨き残しを掃除するために、糸ようじやフロス、歯間ブラシなどのケア用品を使いましょう。歯ブラシやケア用品、歯みがき剤などの進化とともに、歯みがきの方法や力加減、回数なども変わってきています。歯周病やむし歯の予防のためにも、かかりつけの歯科医を持ち、少なくとも半年に1回程度は口腔内の状態や噛み合わせを診てもらい、セルフケアについてもチェックしてもらってください。

「国民皆歯科健診」の導入が検討され、今後は歯科のニーズの高まりが期待される一方、歯科の人材不足も危惧されています。そこで私は、患者さんや歯科の負担を軽減するために、唾液を使ってむし歯や歯周病の状況やレベルがわかる簡易な検査を開発したいと考えています。また高齢化が進む中で、自力で歯科に通院することが難しい患者さんに対して、どのようにアプローチをしていくかも今後の大きな課題です。さらに歯周病の治療法に関しては、溶けた歯槽骨を健康な状態に戻す材料や方法の開発を目指しています。現在も再生療法は行われていますが、症例が限られていますので、症例の対象を広げられる研究開発ができればと考えています。

お口の中は自分で見ることは難しく、歯科医や歯科衛生士でもライトやミラーなど特殊な器具を使わなければ口腔内を隅々まで見ることはできません。保健師や栄養士、そして介護士といった専門職のみなさんには、人々のお口の中に興味をもっていただき、口腔の健康について留意していただければと思います。さらにむせる、食べこぼしがある、喋りにくい、ろれつが回らないといったオーラルフレイルの症状についても、サインを見逃さずに早めに歯科につないでいただくなど、連携して口腔の健康に取り組んでいければと考えています。

-

* 1 飯島勝矢氏の巻頭インタビュー(P.2-4)を参照。

-

* 2 「令和4年 歯科疾患実態調査」(厚生労働省)による。

https://www.mhlw.go.jp/content/10804000/001112405.pdf

- 花王健康科学研究会

- Kaoヘルスケアレポート

- 歯周病が全身に及ぼす影響