- 花王健康科学研究会

- Kaoヘルスケアレポート

- 全身の健康はお口のケアから

巻頭インタビュー

全身の健康はお口のケアから

近年の研究により、歯や口腔の健康維持が生活習慣病の予防や健康長寿の延伸につながることがわかってきました。それに伴い、口腔機能の衰え(オーラルフレイル)をいかに防ぐかが注目されています。オーラルフレイル研究のパイオニアであり、日本の口腔健康に向けた取り組みを牽引する飯島勝矢氏に、オーラルフレイルの原因や予防法、口腔ケアの重要性などをお話しいただきました。

飯島 勝矢 Iijima Katsuya

日本における口腔ケアの啓発活動

日本での口腔ケアの取り組みとしてまず挙げられるのが、1989年から厚生省(当時)と日本歯科医師会が推進している「8020(ハチマルニイマル)運動」です。これは「80歳になっても20本以上自分の歯を保とう」という目標に向けた取り組みです。30年以上にわたる取り組みの成果として、運動が始まった頃は10%に満たなかった8020達成者が、22年度の調査では51.6%*1 になりました。8020運動の浸透とともに、歯の治療やメンテナンスだけではなく、口腔機能全般の重要性への認識が高まり、「オーラルフレイル」という概念が注目されるようになりました。

「オーラルフレイル」とは、「オーラル=お口の」と「フレイル=虚弱・衰え」が合わさった言葉です。2014年に日本老年医学会より提唱された「フレイル=加齢により体力や気力が弱まっている状態」をふまえて提唱されるようになりました。実は、この「オーラルフレイル(英語ではoral frailty)」という言葉は、2015年頃にわれわれ研究チームから最初に世に出していきました*2 。この論文は、私が所属する東京大学高齢社会総合研究機構が、2010年から千葉県柏市で実施する課題解決型の研究「柏モデル」における、大規模高齢者縦断追跡コホート研究「柏スタディ」で得られた知見やエビデンスに基づいて世に出された新知見です。「柏スタディ」では、無作為抽出された65歳以上の地域在住高齢者2,044名(自立〜要支援:平均年齢73歳)に対し、口腔機能も含めた調査項目を測定しました。調査項目の口腔機能に注目すると、さまざまな身体の機能低下や食の偏りが口腔機能低下と強く関連していることがわかったのです。

「オーラルフレイル」の概念と定義

「オーラルフレイル」の一般への浸透は、「フレイル」と比べるとまだまだです。そこでオーラルフレイルをより一般に広めていくことを目的に、今年の4月1日に日本老年医学会、日本老年歯科医学会、日本サルコペニア・フレイル学会が合同で「オーラルフレイルに関する3学会合同ステートメント*3 」を発表しました。私はこのステートメントの統括をしており、オーラルフレイルの概念と定義をより理解しやすく、かつ評価しやすくすることに努めました。また、オーラルフレイルの予防・改善を図るために、医科歯科を中心とした多職種の連携を進めることにも配慮しました。

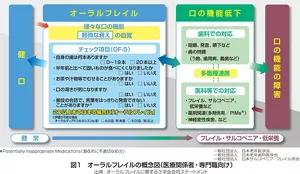

このステートメントにおいて、オーラルフレイルの概念として発表されたのが図1です。

この概念図では、口腔機能の状況を「健口」「オーラルフレイル」「口の機能低下」「口の機能の障害」の4段階に分けています。オーラルフレイルの概念については、口の機能の健常な状態(いわゆる「健口」)と「口の機能低下」との間にある状態とし、オーラルフレイルの定義については、歯の喪失や食べること、話すことに代表されるさまざまな機能の「軽微な衰え」が重複し、口の機能低下の危険性が増加しているが、改善も可能な状態としました。

さらにこのステートメントでは、新たなオーラルフレイルのチェック項⽬「Oral frailty 5-item Checklist:OF-5」を紹介しています。OF-5の5項⽬のうち、2項⽬以上に該当する場合をオーラルフレイルとするというものです。OF-5の特徴は、特別な検査機器がなくてもチェックができ、歯科医療専門職以外の方でも、そして一般の方でも自分自身で評価可能である点です。セルフチェックによって、一人ひとりがより早期の段階から、口腔機能の「軽微な衰え」を認識することが可能になります。さらに医師、薬剤師、看護師、保健師、管理栄養士、理学療法士、介護士といった歯科医療専門職以外の方にOF-5を活用していただくことにより、多職種協働によるオーラルフレイル対策の底上げにもつながることが期待されています。

オーラルフレイルのリスクと対策

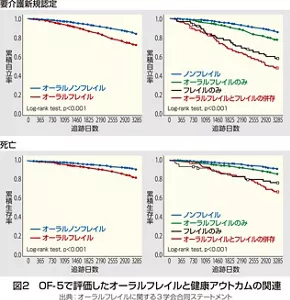

私は2015年にオーラルフレイルの概念を提唱した当初から、お口の機能の軽微な衰えが少しずつ積み重なることが、単に食べることや話すことだけではなく、全身のフレイルや認知機能を引き起こすことを訴えてきました。そこで「オーラルフレイルに関する3学会合同ステートメント」においても、新たに開発したOF-5を用いて評価したオーラルフレイルの有症率と、フレイルや要介護認定、死亡との関連性を示しました(図2)。

この評価は、「柏スタディ」の長期縦断データをベースに、介護情報などは行政からの公的情報を用いて行ったものです。結果としては、OF-5に2項目以上該当する「オーラルフレイル」は39.3%でした。さらにオーラルフレイルの高齢者では、年齢や疾患などの影響を加味しても、調査時点でのフレイルの有症率や、最大9年間の追跡期間中のフレイルの新規発症、要介護新規認定、死亡に対するハザード率も有意に高いことがわかりました。またベースライン調査のフレイルの有無で層別し、要介護認定や死亡との関連を検討すると、フレイルの高齢者にオーラルフレイルが併存した場合にハザード比がさらに高く、非フレイルの高齢者でもオーラルフレイルを呈した場合には、有意にハザード比が高いことがわかりました。

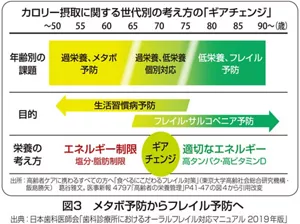

これらのエビデンスが示すように、高齢者にとって最も重要な健康課題は、オーラルフレイルを含むフレイルです。また近年の研究では、中年期はBMI*4 が高いほど総死亡率が高く、逆に高齢期になるとやせている集団で総死亡率が高くなることがわかってきました。つまり介護予防の観点からは、前期高齢者(65~74歳)の時期には個別判断をしながらも、メタボ予防からフレイル予防へと、カロリー摂取の考え方を見直す必要があるのです(図3)。

2020年4月から始まった「フレイル健診」は、こうしたメタボ予防からフレイル予防へという考えに基づいたものです。従来の特定健診の「標準的な質問票」は、メタボリックシンドローム対策に着目した質問項目が設定されており、高齢者の特性を把握するものとしては十分ではありませんでした。そこで75歳以上を対象とした後期高齢者医療制度で行われる健康診査では、フレイルなど高齢者の特性をふまえて健康状態を総合的に把握する「後期高齢者の質問票*5 」が使われるようになったのです。15項目の質問のうち、2項目が口腔機能を問うものとなっており、オーラルフレイルについてもチェックすることができます。この質問票も私が作成者の一人です。

オーラルフレイルの予防に尽力

私はこれまで、オーラルフレイルやフレイルについての研究や啓発活動に取り組んできました。今年4月には、私が統括した「オーラルフレイルに関する3学会合同ステートメント」が発表され、オーラルフレイルの概念を、皆さんがよりイメージしやすいものへとブラッシュアップすることができました。そこで今後は、オーラルフレイルの予防に一層力を入れていきたいと考えています。

オーラルフレイルを予防するためには、歯みがきや口腔体操などのセルフケアに加えて、「軽微な衰え」を早期に発見し介入することが必要です。その前提となるのが、指導する専門職の方々が最新の情報をわかりやすく伝えることです。まずは、オーラルフレイルの認知度を、フレイルと同レベルに引き上げることが必要です。オーラルフレイルについて知り、自分ごとにとらえていただくことによって初めて、ご本人の意識変容、行動変容につなげることができるからです。そのためには、専門職の方々がコーチング力を身につけることが求められます。

さらに、国民全員が「かかりつけの歯科医」をもつことも重要です。シニアの多くが内科のかかりつけ医をもっているのに対して、歯科のかかりつけ医をもつ人は少ないのが現状です。歯科医療は、従来の治療中心から口腔機能の維持・管理へと移ってきています。お口の健康は全身の健康につながりますから、むし歯になったり歯ぐきが腫れたりしてから歯科に行くのではなく、3〜4カ月に一度は定期メンテナンスに行くべきなのです。歯科健診の重要性は国も認識しており、2022年には政府の「骨太の方針」で、国民に毎年の歯科健診を義務付ける「国民皆歯科健診」制度の検討が発表されました。現在は2025年の導入を目標として検討が進められていますが、定期的な歯科健診を実現するためには、専門職種の協調や歯科の受け皿の底上げも必要となります。保健師や栄養士といった人々の健康づくりを支える専門職の皆さんにも、ぜひオーラルフレイルの予防や口腔健康の維持・向上のために連携していただきたいと思います。

-

* 1 厚生労働省 令和4年 歯科疾患実態調査結果の概要

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/62-17b_r04.pdf -

* 2 Iijima K. Ann Jpn Prosthodont Soc. 7, 92, 2015.

https://www.jstage.jst.go.jp/article/ajps/7/2/7_92/_pdf -

* 3 https://www.jpn-geriat-soc.or.jp/info/important_info/pdf/20240401_01_01.pdf

-

* 4 BMI(ボディマス指数):体重(㎏)÷身長(m)の2乗で算出

-

* 5 https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000557576.pdf

- 花王健康科学研究会

- Kaoヘルスケアレポート

- 全身の健康はお口のケアから