内臓脂肪測定の技術開発

脂肪量の測定方法

体の脂肪を測定するために、測定原理の異なる、様々な脂肪量の測定方法が考案されています。対象とする脂肪によっても、測定方法は異なります。

-

水中体重秤量法、空気置換法

筋肉、骨、脂肪の比重の違いを利用して、体脂肪を測定します。 -

皮下脂肪厚計

専用のノギスを用いて皮下脂肪厚を測定します。 -

超音波法

超音波画像を用いて皮下脂肪量を算出します。 -

近赤外分光法

近赤外線を照射し、光吸収スペクトルを元に、体脂肪を算出します。 -

インピーダンス法

微弱な電気を体に流し、生体の電気インピーダンス特性から体脂肪率を算出します。 -

二重エネルギーX線吸収法

筋肉、骨、脂肪のX線の透過率の違いを利用して、体脂肪量を算出します。 -

X線CT法

X線CTにより腹部の断層画像を得て、皮下脂肪面積、内臓脂肪面積を算出します。

図1 X線CTによる腹部イメージと内臓脂肪

内臓脂肪測定法の開発

腹部の内臓脂肪量を特異的に測定することは容易ではありません。標準とされているのはX線CT法ですが、X線被曝や装置の運用コストに課題があります。メタボリックシンドロームの診断基準では、内臓脂肪蓄積の指標としてウエスト周囲長を測定します。ウエスト周囲長は、X線CT法で測定した内臓脂肪面積と相関がありますが、測定量には皮下脂肪や筋肉も含まれます。

このような課題に対して、花王は、健診や人間ドック、さらに日常のヘルスチェックにおいて、安全、簡便、かつ高精度の内臓脂肪計測を可能とする測定法の開発に取り組みました。

内臓脂肪量を正確に測定する方法として、腹部への生体インピーダンス法の応用を試みました。これは腹部に微弱な電流を流すことで、内臓脂肪量を測定する方法です。生体インピーダンス法は体脂肪計として普及しており、安全性は確立されています。

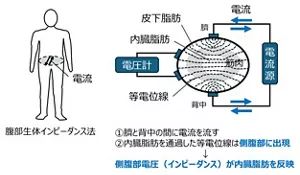

内臓脂肪量の測定原理(腹部生体インピーダンス法)

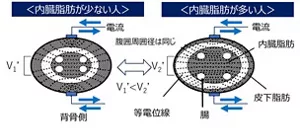

腹部生体インピーダンス法の測定原理を説明します。図2に臍と背中の間に一定の交流電流(1mA、100kHz)を流した時に腹腔内に発生する電位の等高線(等電位線)を示します。内臓脂肪を通過する等電位線は、側腹部にあらわれます*1 。側腹部の電圧(インピーダンス)は、内臓脂肪量の多い少ないを反映するので、この測定値を用いて、内臓脂肪量を算出することができます(図3)*2 。

図2 内臓脂肪の測定原理(腹部生体インピーダンス法)

図3 内臓脂肪が少ない人と多い人の腹部断面イメージ

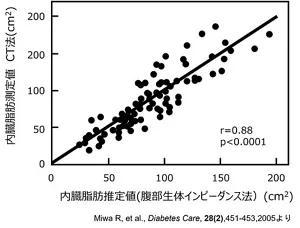

大阪大学医学部との共同研究として、腹部生体インピーダンス法とX線CT法による内臓脂肪量の相関を検証したところ、両者には高い相関関係のあることがわかりました(図4)*2 。

図4 腹部生体インピーダンス法とX線CT法の相関

引用文献

-

* 1 梁美和ら, 肥満研究, 9(2), 136-142, 2003

-

* 2 Miwa R, et al., Diabetes Care, 28(2), 451-453, 2005