- 花王健康科学研究会

- Kaoヘルスケアレポート

- 「日本人の食事摂取基準(2025年版)」の主な変更点

行政トピックス

「日本人の食事摂取基準(2025年版)」の主な変更点

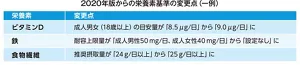

日本人が健康を維持・増進するために、食事から摂取すべきエネルギーや栄養素の基準値を示した「日本人の食事摂取基準」。同基準は、新しい科学的データ、国民の健康状態やライフスタイルの変化などを反映させながら、5年ごとに改訂されています。2025年4月から使用されている最新版について、主な変更点を紹介します。

骨粗鬆症と食事の関連について記載

2020年版では「生活習慣病とエネルギー・栄養素との関連」の項目で、高血圧、脂質異常症、糖尿病、慢性腎臓病(CKD)が取り上げられていました。2025年版では項目名が「生活習慣病及び生活機能の維持・向上に係る疾患等とエネルギー・栄養素との関連」となり、既存の4疾患に骨粗鬆症が加えられました。

ビタミンDの目安量の見直し

ビタミンDについては、骨の健康を維持するために重要なことから、目安量が見直されました。ビタミンDは食事からの摂取に加え、日光曝露でも算出されます。そこで、一定量の日光曝露を考慮した北欧諸国の食事摂取基準を参考に、目安量が算出されました。

鉄の耐容上限量の削除

鉄については、2020年版ではバンツー鉄沈着症に基づいて耐容上限量が設定されていました。しかし、近年の研究により、この疾患には遺伝子異常が関わることが示唆され、遺伝的素因がない者における鉄摂取と鉄沈着症との定量的関係が明らかでないことがわかりました。その他、欧州食品安全機関のガイドラインなども鑑みて、鉄の耐容上限量は設定されないことになりました。

ただし、「推奨量を大きく超える鉄の摂取は、貧血の治療等を目的とした場合を除き、控えるべきである」と併記されています。

食物繊維の推奨摂取量や目標値の見直し

食物繊維は、摂取不足が生活習慣病の発症に関連するという報告が多いことから、健康への利益を考えた場合「少なくとも1日当たり25g」は食物繊維を摂取した方が良いと考えられると、推奨摂取量の目安が示されました。また、一部の年齢区分において、目標値が引き上げられました。

※「『日本人の食事摂取基準(2025年版)』策定検討会報告書」(https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001316585.pdf)をもとに作成。

※こちらで紹介している以外にも、アルコールの取り扱い、推定エネルギー必要量などについて変更があります。詳しくは、厚生労働省ホームページの「『日本人の食事摂取基準(2025年版)』策定検討会報告書」をご確認ください。

- 花王健康科学研究会

- Kaoヘルスケアレポート

- 「日本人の食事摂取基準(2025年版)」の主な変更点