- 花王健康科学研究会

- Kaoヘルスケアレポート

- 見過ごしがちな不調との向き合い方

研究・健康レポート2

見過ごしがちな不調との向き合い方

東洋医学では「気(き)」「血(けつ)」「水(すい)」のバランスを重視し、これらがカラダの中を滞りなく巡っている状態を「健康」と捉えます。内科医・漢方医として豊富な臨床経験をもつ木村容子氏に、東洋医学の基礎知識や生活全般にわたる養生法、カラダの巡りを整えるセルフケアなどについて教えていただきました。

木村 容子 Kimura Yoko

東洋医学(漢方医学)と西洋医学

私が漢方に出会ったのは、英国オックスフォード大学大学院に留学中のことです。高度な語学力と専門性が要求される日々はストレスが多く、頭痛、肩こり、便秘、不眠などに悩まされました。英国人の友人から漢方クリニックを勧められて受診したところ、不調が解消されて、無事に修士課程を修了することができました。体調が悪い頃は、「あれをやらないと…だから休めない」と寝る間も惜しんで仕事や勉強をしていましたが、漢方治療を通じて体調が良くなると気持ちまで前向きになり、「あれをやりたい…だから今日は休もう」という考え方に変わりました。

その後、自分自身が不調に悩んだ経験から、医学に興味を持つようになり、医学部に学士入学しました。

西洋医学は、循環器科や消化器科など臓器ごとに異常を見つけて治療するのに対して、東洋医学はココロとカラダは切り離せないと考えて、心身全体のバランスを整える治療をします。また、東洋医学では病気だけではなく、健康と病気の間のグレーゾーンである「未病」も治療対象となります。加齢に伴う症状も未病のひとつと捉えることができ、「未病を治療する」という考え方は予防医学に通じます。

日本では、患者さんの状態に合わせて西洋医学と東洋医学の双方を取り入れた治療ができるのが特徴です。また、胃腸虚弱や冷えなどの体質を漢方治療で改善することで西洋医学の治療効果が上がることも期待できます。

「気(き)」「血(けつ)」「水(すい)」による健康の捉え方

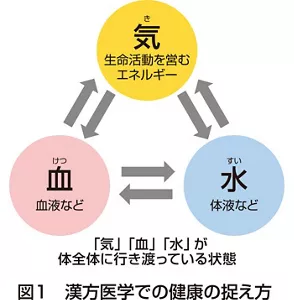

東洋医学では、生命活動を営むエネルギーである「気」、血液を意味する「血」、およびリンパ液や汗などの血液以外の体液を意味する「水」が、カラダの中を滞りなく巡っている状態を「健康」と捉えます(図1)。

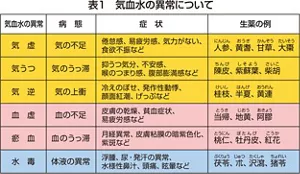

一方で、「気」「血」「水」のバランスが乱れると、表1のような症状が出ます。気の異常には、気が不足している「気虚」、気の巡りが悪い「気うつ」、気が上半身ばかりに行く「気逆」があります。血の異常には血が不足する「血虚」と血がうっ滞する「瘀血(おけつ)」があり、水の異常には体液の分布に異常が見られる「水毒」があります。

「気」「血」「水」は互いに関連し、影響を及ぼしあっています。その中でも、生命力(エネルギー)である「気」がないと、「血」や「水」もうまく働かないため、「気」の働きが一番大切になります。「気」は「元気」「活気」といった生命活動を営むエネルギーだけでなく、「気持ち」「気分」など精神的側面も含んだ概念です。漢方では「気」が加齢とともに衰えることで老化現象が現れると考えます。

また、「気」には親から受け継いだ「先天の気」と、毎日の食事などで作り出される「後天の気」があります。「先天の気」は漢方医学の「腎」に貯えられ、生まれた段階からある程度総量が決まっています。一方「後天の気」は、胃腸(漢方医学の「脾」)の働きなどによって作られ、毎日の暮らしの中で補充できます。

漢方医学の「養生」とセルフケア

漢方医学では、漢方薬や鍼灸による治療だけでなく、生命観・自然観・疾病観など医学の背後にある哲学も重視します。なかでも生活の仕方、すなわち「養生」は、古人の知恵に基づく漢方医学的な考え方が蓄積されたものであり、現在にも応用できるものが多くあります。

養生の基本は、生命活動を営むエネルギーである「気」の管理であり、日常生活では、特に食事、睡眠、運動、感情による「気」のコントロールが重要になります。具体的には、食事と睡眠によって補った「気」を、運動によってカラダの隅々まで巡らせます。また、感情のコントロールは「気」の働きを整えます。養生は、加齢に伴う症状を緩やかにするだけでなく、病気の治療効果を最大限に発揮させることにも貢献します。

先述のとおり、「後天の気」は毎日の暮らしで補充できるため、重要になるのが食養生です。食養生では、いつ、どのくらい食べるのかを意識しながら、旬の食材をバランスよく摂ることが大切です。食品には、カラダを温めるものと冷やすものがあります。一般的に、寒い季節や寒冷地域で採れる食材にはカラダを温めるものが多く、暑い季節や温暖な場所で採れる食材にはカラダを冷やすものが多いのです。このため、カラダが冷えている人はカラダを温めるものを多く摂る、またはカラダを冷やす食材を温かく調理してから飲食することが大切です。また、夕食と就寝までは3時間くらいあけること、腹八分目にとどめ、食べすぎないことも重要です。

カラダの巡りを整える、いわゆる血流を改善させるためのセルフケアとしては、①失眠のツボを押す ②背中をほぐす ③足首をまわすなどがおすすめです。冷えや、肩や首のこり、不眠などに効果があります。①は眠りの質を高める失眠のツボ(図2)を指圧することで良い睡眠を促します。

②については、ストレッチで背中をほぐすことで、巡りが良くなり自律神経が整います。自分で背中をほぐすには、四つん這いになった状態での腕立て伏せがおすすめです。膝をついた状態で行うことで、負荷が軽く、取り組みやすくなります。③については、足首を柔らかくすることで足先の冷えを解消する効果があります。また、昨今の気候変動下では、休息をとることも積極的なセルフケアになります。気候の変化にカラダが対応するために余分なエネルギーを使っているので、いつもと同じことをしても、疲れやすくなります。このため、休息を積極的なカラダのメンテナンスととらえ、戦略的に休んでいただきたいと思います。

今後は、長年のテーマであるポジティブ・エイジングへの取り組みに、一層力を入れたいと考えています。ポジティブ・エイジングには「加齢は止められないが、自分の養生次第で老化の速度は緩やかにできる」という意味を込めています。変わらないことを目指すのではなく、変わっていく中での対策をポジティブにお伝えできればと思っています。

人々の健康づくりを支える専門職である栄養士や保健師の方々は、一人ひとりの健康状態や生活習慣を把握している強みを活かして、是非、東洋医学的な「養生」の視点をとりいれたアドバイスもしていただければと思います。

- 花王健康科学研究会

- Kaoヘルスケアレポート

- 見過ごしがちな不調との向き合い方