- 花王健康科学研究会

- Kaoヘルスケアレポート

- 入浴が心身に与える健康効果

研究・健康レポート1

入浴が心身に与える健康効果

日本人にとってなじみ深い習慣である入浴*1 。

最近は医学的なデータが蓄積し、その健康効果が明らかになってきました。

長年にわたる研究で、入浴が心身に与える影響を解明してきた早坂信哉氏に、血流改善をはじめとする入浴の健康作用、おすすめの入浴方法などを伺いました。

早坂 信哉 Hayasaka Shinya

入浴の最大の健康作用は「温熱作用」

私が入浴の研究を始めたのは25年以上前。地元の宮城県で地域医療に専心していたころです。高齢者が多い地域だったので、訪問介護やデイサービスの現場から、「この人をお風呂に入れても良いですか?」と、主治医の私によく相談がありました。ですが、入浴について入浴可否などの科学的な解明をした研究データは見つかりません。そこで、入浴が身体に与える影響を解明したいと考え、大学院に戻って研究を始めました。入浴の研究は人々の健康増進につながると信じ、地道なコホート研究*2 などを進めた結果、徐々にその健康効果が明らかになってきました。

図1は「入浴の7大健康作用」をまとめたものですが、この中で最も重要なのは①の温熱作用です。

お湯に浸かって身体が温まると、血管の内側にある内皮細胞から一酸化窒素が出て血管が拡がり、血流が良くなります。すると、全身の細胞に酸素や栄養分がしっかり届けられ、同時に老廃物が速やかに回収されます。つまり、血流の改善によって代謝が良くなり、疲れが取れやすくなるのです。なお、入浴によって体温が上がると、活性が高まった免疫細胞が血流に乗ってスムーズに運ばれるようになりますので、免疫力向上も期待できます。また、入浴して体温を一時的に上げ、そこから1時間半後を目安に体温が下がっていくタイミングで布団に入るようにすると、眠気が訪れやすく、質の良い睡眠を取ることができます。

さらに、入浴には他にも多面的な作用があります(図1)。入浴習慣を持つことで心身が整えられ、健康維持につながっていくといえるでしょう。

健康寿命の延伸につながる医学的データ

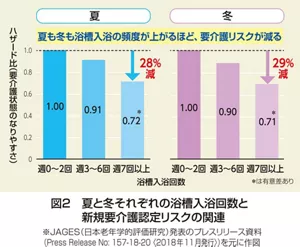

私たちは、1回の入浴による“短期的効果”ではなく、入浴という生活習慣が心身に及ぼす“長期的効果”に焦点を当て、医学的なデータを収集してきました。図2は、要介護認定を受けていない全国の高齢者約1万4000人を対象に3年間の追跡調査を行い、入浴頻度と新たに要介護認定になるリスクの関連を調べた結果です*3 。夏も冬も、入浴回数が週に7回以上のグループは、週に0〜2回のグループよりも、要介護になるリスクが3割近く低くなりました。

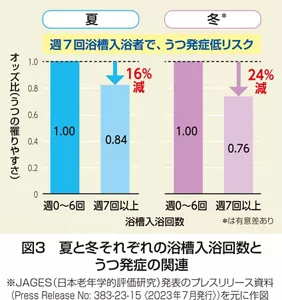

図3は、うつの症状がない全国の高齢者約3,200人を対象に6年間の追跡調査を行い、入浴頻度とうつ発症の関連を調べた結果です*4 。入浴回数が週7回以上のグループは週6回以下のグループよりも、うつ発症のリスクが低く、特に冬の入浴習慣がうつ発症のリスクを有意に下げていることがわかります。

さらに、私たちは全国の要介護認定を受けていない高齢者約7,500人を9年間追跡調査し、入浴頻度と認知症発症リスクの関連を調査しました*5 。結果、夏の入浴回数が週7回以上のグループは、週6回以下のグループよりも、認知症になるリスクが26%低くなり、冬の場合のリスク低減率は18%となりました。入浴習慣が認知症を予防する可能性が示唆され、特に夏の入浴習慣の影響が大きいことがわかり、非常に興味深いデータが得られたと思っています。

このように、要介護やうつ、認知症という多角的なリスクが下がった背景には、入浴が総合的に心身に及ぼす影響があると考えられます。例えば、睡眠をしっかり取れるようになったり、疲れを溜めずに活動的になったりすることで、健康を維持しやすくなるのでしょう。

なお、私たちが夏と冬に分けてデータを分析しているのは、冬は毎日入浴しても、夏になるとシャワーだけで済ませる人が多いためです。シャワーだけでは図1のような健康作用が得られませんので、季節を問わず入浴習慣を持つことをおすすめします。

健康作用を高める基本の入浴法

これまでの研究によって判明した、健康作用を高める入浴法をご紹介します。基本は、「40℃のお湯に10分、全身浴で浸かる」こと。そうすると、温熱作用を得ながら身体への負担は少なく入浴することができます。夏場など40℃だと熱く感じる時は、「38℃で20分」とアレンジしていただいても良いでしょう。38℃から40℃のお湯に浸かることで、副交感神経*6 が刺激され、心身がリラックスします。

入浴するタイミングは、食事の直前直後を避け、30分〜1時間空けるようにしましょう。これは食物の消化のために、身体が胃腸に血液を流したいタイミングで入浴すると、皮膚表面に血液が集まって消化を邪魔する恐れがあるためです。同様に、運動直後は筋肉に血液を流して疲労を回復したいので、30分〜1時間空けてから入浴することを推奨します。

入浴前後の習慣としては、水分補給を忘れないようにしてください。1回入浴すると約800mlの水分が身体から失われるといわれていますので、入浴前と入浴後にコップ1〜2杯の水分を摂ると良いでしょう。水でも良いですが、ミネラルも補給できる麦茶やスポーツドリンクもおすすめです。

なお、さまざまな健康効果が期待できる入浴ですが、入浴中の体調不良や死亡事故も発生しています。特に高齢者の場合は、皮膚が温度を感じる感覚が鈍くなったり、血圧を安定させる機能や体温調節機能が衰えたりしますので、注意が必要です。入浴前に過ごす部屋と脱衣所・浴室の温度差は5℃以内に保ち、ヒートショック*7 を防ぐようにしましょう。また、高齢になると熱さを感じにくいので湯温を高くしがちですが、38〜40℃の適温を守るように心がけてください。

入浴は日本が世界に誇る素晴らしい文化

入浴は、日中の喧騒やストレスから解き放たれ、副交感神経のスイッチを入れてリラックスモードに切り替わる時間です。最近は防水ケースに入れてスマートフォンを浴室に持ち込む人もいますが、メールのやり取りやSNSのチェックなどで画面を操作すると、心身は興奮状態のままになってしまいます。スマートフォンの使用は、好きな音楽を流す程度にとどめるのが良いでしょう。私の場合は、防水のポータブルラジオを愛用してお風呂で放送を聴いています。自分でサイトを選ばなくてもさまざまな音楽や話題が流れてきて、新しい発見もあり面白いです。それから、YouTubeには温泉や銭湯の効果音がいろいろとアップされているので、入浴中にBGMとして流すと、気分が変わって一興です。他にも、お湯を張った洗面器に好きなアロマオイルを数滴垂らす、照明を消してお風呂用のLEDキャンドルを点けるなど、ちょっとした工夫でお風呂時間をより楽しむことができるでしょう。

また、入浴剤もリラックス効果を高めてくれるアイテムです。さら湯のままではなく入浴剤を溶かすことで、お湯と身体の浸透圧の差が少なくなり、水道水の塩素も中和されて、肌への刺激が軽減されるという効果も備えています。なお、温熱作用の面では炭酸ガス系の入浴剤がおすすめ。お湯に溶け込んだ炭酸ガスが皮膚から吸収されて血管を拡張し、血流改善を促進してくれます。炭酸ガスは水温に関係なく血管を拡張させるので、夏にぬるめのお湯に浸かる時でも血流を良くしてくれます。それから、温泉ミネラル系の入浴剤にも、温熱作用を高める効果があります。こちらは、粉末や顆粒状で、温泉地の名前がついたような昔ながらの入浴剤です。他にも、スキンケア効果を備えた入浴剤などもありますので、体調や気分に合わせて選んでいただくと良いと思います。

私は今後、日本の入浴文化を海外に向けて発信し、世界中の人々の健康増進に寄与したいというビジョンを描いています。これまでシャワーだけで済ませていた外国の方が入浴習慣を持つようになると、その素晴らしさを実感することでしょう。もしかしたら、日本の浴槽や給湯器、入浴剤などが人気の輸出資源になる未来も近いかもしれません。

四半世紀にわたる調査研究を経て、入浴の健康効果が明らかになってきました。保健師や栄養士など地域の人々の健康づくりを担う立場の方には、食事・運動・睡眠の指導をするのと同じように、入浴習慣を持つことの大切さを伝えていただければ幸いです。

-

* 1 本稿ではシャワーで済ませるのではなく、湯船に浸かることを「入浴」と呼ぶ。

-

* 2 ある集団を長期的に追跡して、健康状態の変化などを調べる研究手法。

-

* 3 Yagi A, Hayasaka S. et al. J Epidemiol. 29(12), 451-456, 2019.

-

* 4 Hayasaka S. et al. J Balneol Climatol Phys Med. 87(2), 49-55, 2024.

-

* 5 Yanagi N, Hayasaka S. et al. J Balneol Climatol Phys Med. 88(2), 73-82, 2025.

-

* 6 小林弘幸氏のインタビュー(P.2-4)を参照。

-

* 7 急激な温度変化により血圧が大きく変動し、心臓や血管に負担がかかり、心筋梗塞、不整脈、脳卒中などの健康被害が発生すること。

- 花王健康科学研究会

- Kaoヘルスケアレポート

- 入浴が心身に与える健康効果