- 花王健康科学研究会

- Kaoヘルスケアレポート

- 血流をコントロールする自律神経、そのバランスの整え方

巻頭インタビュー

血流をコントロールする自律神経、そのバランスの整え方

自律神経は、血管の収縮や拡張をコントロールし、血流を調整する役割を担っています。

自律神経のバランスが乱れると血流も影響を受け、身体やメンタルの不調につながります。

自律神経研究の第一人者である小林弘幸氏に、自律神経と血流の関係、自律神経の4つのタイプ、自律神経を整えるためのセルフケアなどについて教えていただきました。

小林 弘幸 Kobayashi Hiroyuki

自律神経は「生命のライフライン」

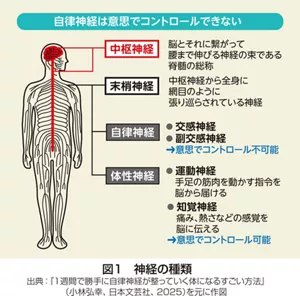

神経には中枢神経と末梢神経があり、末梢神経のうち、呼吸や血液循環、消化などを無意識のうちに調整しているのが自律神経です(図1)。自律神経は全身に分布しており、脳血管、目、唾液腺、気管、心臓、胃腸、膀胱、立毛筋、汗腺など多岐にわたる臓器をコントロールしています。私たちの意識とは無関係に、自律神経がこれらの臓器を制御することで、生命活動が維持されています。自律神経は、いわば生命維持に不可欠な「ライフライン」なのです。

自律神経は体内のさまざまな臓器をコントロールしていますが、その中でも特に重要なのが血流の調整です。私が考える「健康」とは、体にある約37兆個の細胞すべてに、質の高い血液がしっかりと行きわたっている状態のこと。細胞へ血液を届けることに深く関わっているのが、自律神経の働きです。自律神経の働きが乱れると、細胞に十分な血液が届かず、体のあちこちに不調があらわれるのです。自律神経の乱れは、不眠や倦怠感、めまい、頭痛、食欲不振や便秘など、さまざまな不調の原因となります。またメンタル面では、うつの原因にもなります。

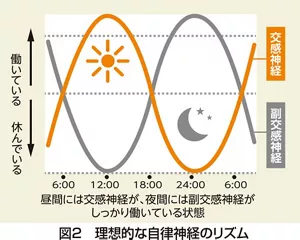

自律神経は、交感神経と副交感神経の2つに分けられます。この2つの働きは、よく車の「アクセル」と「ブレーキ」に例えられます。どちらか一方が壊れたり過剰に働くと、車が動かなくなったり暴走したりするのと同じように、私たちの体のバランスも崩れてしまいます。だからこそ、両者がバランスよく働くことが重要なのです(図2)。

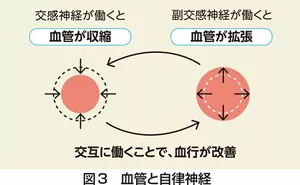

血管と自律神経の関係では、交感神経は血管を収縮させ、副交感神経は拡張させる働きがあります。この2つがポンプのように交互に作用することで、血流がスムーズになり血行が改善されます(図3)。もし交感神経が強く働きすぎると、血管が過度に収縮して血流がせき止められた状態になります。一方、副交感神経が強くなりすぎると、血管が拡張しすぎて、血液の流れが滞った状態になるのです。

自律神経は4タイプに分けられる

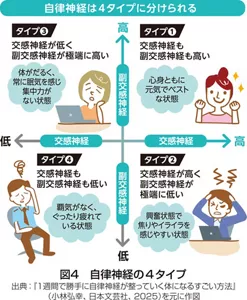

自律神経は、交感神経と副交感神経のバランスにより、4つのタイプに分けられます(図4)。

① 交感神経も副交感神経も高い

② 交感神経が高く副交感神経が極端に低い

③ 交感神経が低く副交感神経が極端に高い

④ 交感神経も副交感神経も低い

交感神経と副交感神経のバランスは同等が理想で、タイプ①が心身ともにベストな状態です。タイプ②や③のように極端な差がつくと、イライラしたり抑うつ傾向になったりします。タイプ④のどちらも低い場合は、自律神経の働きそのものが失われて、心身ともにエネルギーが枯渇している状態です。私はタイプ④について、「自律神経の総合力が落ちている状態」と表現しています。車に例えるなら、ガソリンが入ってない状態といえます。この状態では、いくらアクセルとブレーキのバランスが良くても意味がありません。

タイプ①〜④の割合については、①は2割程度で、一番多いのが②の交感神経優位の人でしょう。コロナ禍以降に目立つのが、タイプ④の総合力が低下気味の方の増加です。運動不足やコミュニケーション不足などによるストレスに加え、コロナ感染によって引き起こされる自律神経失調症の影響もあると考えられます。

自律神経を整えるセルフケア

自律神経のバランスが崩れている人が多い現状において、必要になるのがセルフケアです。セルフケアの前提になるのは、生活習慣の基盤を整えることです。私は運動、食事、睡眠を「健康のための三種の神器」と呼んでいますが、健康づくりには生活習慣の見直しは欠かせません。

以下に、私自身も日々取り組んでいる、自律神経を整えるためのセルフケアをご紹介します。

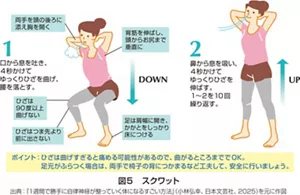

- 階段昇降やスクワット

一番のおすすめが、下半身の筋肉を使う階段の上り下りやスクワット(図5)です。下半身には全身の6割以上の筋肉が集中しており、血液を心臓に戻すポンプ機能を果たすため、血流改善に効果的です。階段の上り下りについては、例えば「1時間半ほどデスクワークをしたら5階まで1往復する」など、ルールをつくって習慣化するのがおすすめです。ちょっとしたすきま時間には、手軽にできるスクワットを取り入れましょう。

- 1:2の呼吸法

ストレスにより交感神経が高まっている場合におすすめなのが「1:2の呼吸法」です。これは、3秒鼻から吸ったら6秒口から吐く、もしくは4秒鼻から吸ったら8秒口から吐くというように、1の割合で鼻から吸って2の割合で口から吐くというもので、1日1回、3分間行います。ゆっくりと呼吸することで血管が広がり、血圧が下がって血流が改善されます。深呼吸も副交感神経の働きを高め、リラックス効果もありますので、寝る前に行うといいでしょう。またイライラしたときや、集中力がないときにも試してみてください。

- 腸内環境を整える

深呼吸と同じく、副交感神経の働きを高めるのに効果的なのが、腸内環境を整えることです。腸内環境が良くなると腸のぜん動運動が良くなるため、副交感神経の働きが高まってきます。また、腸内環境が悪いと硫化水素やインドール、アンモニアといった毒素が腸内で生成され、血液を介して全身に運ばれます。血液の質を上げるためにも、腸内環境を整えることが重要なのです。腸内環境を整えるためには、発酵食品や食物繊維を積極的に摂りましょう。また、腸内のビフィズス菌は年齢とともに減少するため、ビフィズス菌入りのヨーグルトもおすすめです。もちろん、腹八分目で3食しっかり摂るといった基本的なことも重要です。

- 朝日を浴び、1杯の水を飲む

自律神経を整えるのに有効なのが、朝の光を浴びて体内時計をリセットすることです。さらに、朝起きて水を飲むことも自律神経の活性化に効果があります。ただし、水を飲む前にうがいをするのを忘れずに。うがいは、就寝中に口腔内に発生した雑菌が腸に入るのを防ぐためです。うがいの後、コップ1杯の水を一気に飲みます。一気に飲むことで胃結腸反射*1 が起き、腸を動かしてくれます。これによって交感神経と副交感神経のバランスが整いやすくなります。

- 湯船につかる

入浴であたたまることで血行が促進され、自律神経が整います。また湯船につかることで身体の深部温度が上昇して腸への血流も良くなり、腸内環境の改善につながります。入浴は質の良い睡眠にも効果があります。

- 1日4点方式の採点を記録する

その日の体調を1〜4で採点し、カレンダーに記録しましょう。「今日は体調が良かった」が4点、「まあまあだった」が3点、「疲れてあまり動けない」が2点、「ダメだった」が1点というように記録します。2点や1点が続く場合は、食事、運動、睡眠といった生活習慣を見直すなど、体調を整えるきっかけとして活用しましょう。

健康づくりは生活習慣の見直しから

高齢化や医療人材不足などによる医療崩壊が問題となっている現在、セルフケアやセルフメディケーションによって自分自身の健康を管理する必要性が高まっています。私自身もセルフケアやセルフメディケーションの重要性を日々感じており、今後は一人ひとりが自分の健康と向き合い、生活習慣を見直すことがますます大切になると考えています。こうしたことから、健康づくりの意識を広める啓蒙活動は私にとっての使命であり、今後もしっかりと取り組んでいきたいと考えています。

啓蒙活動には、医師以外の専門職の方の力も欠かせません。栄養士や保健師、薬剤師、介護士といった専門職の方には、ぜひご自身の知識や経験を上積みして伝えていただければと思います。生活習慣を見直すことの重要性を、1人が10人に伝えて、さらにその10人が10人ずつに伝えていけば、いずれは1億人に伝わるでしょう。こうして裾野を広げていくことが、日本の健康づくりに必要なのです。

-

* 1 胃結腸反射

食物が胃に入ると、その刺激が腸に伝わり、腸のぜん動運動を促す反射のこと。

- 花王健康科学研究会

- Kaoヘルスケアレポート

- 血流をコントロールする自律神経、そのバランスの整え方