第11回コンテスト(2020年)

“いっしょにeco” 地球大賞

「未来の色」

Liang-En Yuさん(8歳)

絵に込めた思い

カメレオンは環境に応じて体の色を変える生き物です。私たちは、巨大なカメレオンのように、この地球にぴったりと寄り添いながら暮らしているのです。美しい色にあふれた地球になるか、どんよりと暗い地球になるかは私たち次第なのです。

審査員講評

カメレオンが地球に擬態し、地球をエネルギー源として背中の上に新しい命を芽吹かせている非常にユーモラスな発想の作品だ。下側には、地球上で深刻な環境問題が起きていることが描かれている。しかし、絵の上側を見ると、地球はまだまだ生きているのだという未来への希望と、そんな命の星である地球を守っていかなければならないという力強いメッセージが感じられる。全体を青系の色で描きながら、差し色で赤を入れるという絵的センスも素晴らしい。

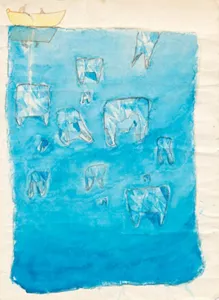

“いっしょにeco” 花王賞

「海の人工生物」

Jing Fen Huangさん(10歳)

絵に込めた思い

ある天気の良い日の早朝、魚釣りに出かける準備をしていたお父さんに妹が声をかけました。「さあ、出発!」。静かな海辺に着くと、妹はさっそく釣り糸を海に投げ込みました。でも、釣り上げたのはレジ袋。そのとき海からはこんな声が聞こえました。「これはみんなあなた達のせいなんだよ!」

審査員講評

絵の下側を見ると、海底の冷ややかさを感じ視線を上げたくなる。光の扱い方が見事で、静かなのに動きのある作品だ。浮いているのがビニール袋だとわかった途端、生物の存在が皆無なことに気づき、寂しさ、恐怖を覚えた。しかし、海面に浮かぶボートを発見するとほっとし、「私たちにできることがまだあるはずだ」という期待が感じられた。ビニール袋は溶けた氷河の塊にも見える。自分の行動が環境に与える影響の大きさを、間接的に訴えているのではないだろうか。

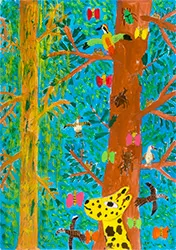

「私の愛する地球」

Patricia Miaoさん(13歳)

絵に込めた思い

世界中の人々が一緒になって、危険な状態にある私たちの地球を守らなければなりません。人間は、人口過密、環境汚染、化石燃料の使用、森林伐採などさまざまな形で環境に影響を及ぼしています。このような変化が、地球温暖化や土壌浸食、大気や水質の汚染などを引き起こしているのです。このまま地球破壊につながる行動を続けていると、地球は有害なガスや生ごみだらけになってしまうでしょう。木々は酸素の発生、空気の浄化、天候改善、水質保全、土壌維持、野生動物の保護という形で環境に貢献しています。木や植物、花を植えて大切にすることは環境をきれいにするために役立ちます。自然環境や自分たちの住む場所を大切にすることでしか、自分たちの命、そして地球は守れないのです。環境を保護しないということは、地球温暖化の現実や、世界が危険にさらされていることを否定することに他なりません。健全な暮らしにはきれいな環境が欠かせないのです。

審査員講評

全ての木を一緒くたに捉えるのではなく、一本一本が違うものとして描かれている。独創的な感性が投影された、今までに見たことのない作品だ。さまざまな地域の異なる特色を持った木々を、細部にわたって描くことで、その土地土地で懸命に生きている命の尊さを巧みに表現している。人間が、木によって世話の仕方を変えているところにも非常に感銘を受けた。色彩はとてもシンプルだが、生命の多様性を感じることができる。

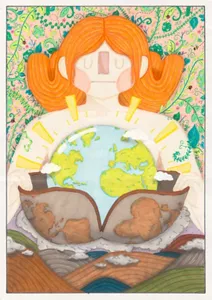

「若々しく美しい地球」

Rebeca Marcos de Heviaさん(13歳)

絵に込めた思い

この絵で伝えたかったのは、多くの人が「理想的な地球」について思い描く夢と、魔法のように一瞬ですべてが生まれ変わるという空想です。たとえば、ぱっと、海水がきれいになり、空気が浄化され、自然が本来の姿を取り戻し、人間が地球のことを気にかけるようになるといったような・・・。実際には、こういったことを実現するためには、みんなが奮闘しなければなりません。なぜなら、多くの人が言うように、私たちは良いほうにではなく、あまりにも理想から遠いところまで来てしまっているからです。この空想は、人々が「何も起こらないだろう」というような態度を取り続ける限り、絶対に実現しないと思います。でも、私たちが一緒になって主張をすることで、私たちの夢は実現するはずです。

審査員講評

描かれているのは、汚れた地球が脱皮して美しく生まれ変わる様子。今の地球の危機的状況をどうにか解決しなければならない。未来は明るく輝くものであって欲しい。そんな切なる願いが込められた作品だ。明度を抑えた色を下側に、彩度の高い色を上側に使うことで、絵の中に動きが生まれ、「未来に向かって地球は回転している」という時間軸も感じられる。地球を人間の衣装に見立てているようで、デザイン性も非常に優れている。

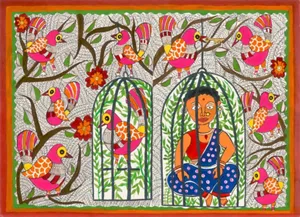

「ロックダウン」

Sanskruti Vinod Ahireさん(13歳)

絵に込めた思い

鳥!私たちは何も感じずに「鳥」と言っています。私たちは鳥が実際にどういう存在なのか理解しているでしょうか。いいえ、鳥というものを理解できてはいないのです。鳥は自然の一部です。鳥には家族がいます。人間と同じ生き物です。COVID-19のせいで人類は家に閉じ込められました。人はようやく、かごに入れられた鳥の気持ちがわかるようになったはずです。

審査員講評

かごの中にいる鳥も、外にいる鳥も同じ鳥だが、置かれている状況によってストレスのかかり方は全く異なる。コロナ禍における外出自粛により、人間も家というかごの中から出られなくなったことではじめて、そのことに気づかされた。動物の立場になって考えようと散々言ってきたが、本当にできていたのだろうか?そもそも、その考え方自体が人間中心的だったのではないか。そんなメッセージを鮮やかな色彩で表現している、今年ならではの作品だ。

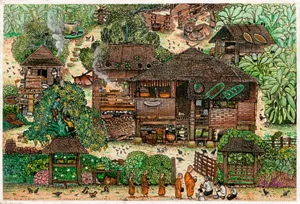

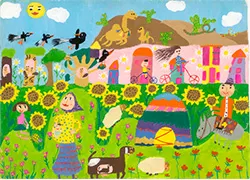

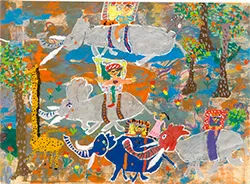

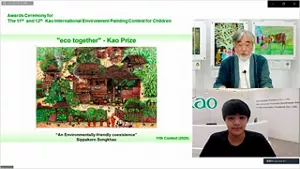

「環境にやさしい共生」

Sippakorn Songkhaoさん(14歳)

絵に込めた思い

絵を通じて、自然は私たちの世界をすばらしいものにするために創造された、ということを描きました。よい環境で暮らすことは、幸せで歓びに満ちあふれています。また、自然と共存したシンプルな生活と、人と自然が寄り添うさまも表現しています。人がお互いに頼り、助け合いながら美しい環境を保護することが、幸せな人生を歩むための方法なのです。

審査員講評

信仰が厚く、さまざまなものに感謝しながら暮らしているタイの国柄、人柄が克明に描き上げられた秀作。決して贅沢ではないけれど、自然や日常、伝統、信仰といった自分たちの周りにある全てのものを一体のものとして捉え大事にしながら、これまで続いてきた暮らしを続けていくこと。それが、私たちが目指すべき未来の一つの姿なのではないかと気づかされる。技法にも工夫が凝らされ、希望の光に満ち溢れた雰囲気を演出している。

「地球の傷を縫う」

Sophie Naysa Gunawanさん(10歳)

絵に込めた思い

地球は不完全な場所です。大気汚染、森林伐採、野生動物の絶滅など問題が山積みです。それでもなお、地球はたくさんある惑星や星の中で唯一私たちが生きている場所なのです。私の絵には、子どもや老人、障がいのある人など、生い立ちや能力の異なるいろいろな国の人々が力を合わせて地球の傷を縫い合わせ、元の姿に戻そうとしている様子が描かれています。今こそ、将来の世代のために、唯一無二の地球の再生にみんなで取り組むときです。

審査員講評

「地球は丸い」という固定観念を持たず、自由な形で地球を描いているのが、子どもならではのユニークな視点だ。毎年、地球をモチーフにした作品が数多く応募されるが、子どもたち一人ひとりのバックグラウンドや時代背景は全く異なっている。本作品は、老若男女、さまざまな人種の人たちが協力しながら、地球を繕って、必死に丸くしようとしている描写が非常に今年らしい。世界はつながっているのだというメッセージもよく伝わってくる。

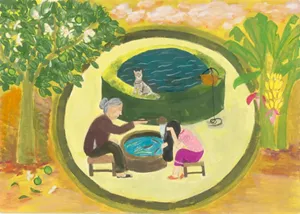

「髪を洗う」

Trang Mai Nguyenさん(15歳)

絵に込めた思い

祝日やお正月のたびに、両親は姉と私を、窮屈で空気の汚い都会から離れた、空気のきれいな静かな田舎町に連れて行ってくれました。これを知った祖母は菜園に行き、グレープフルーツの葉やレモングラス、バジルを摘んで、焼いたイナゴマメと一緒にゆで、姉と私の髪を洗うための液を作ってくれました。葉っぱやイナゴマメのよい香りがし、髪がやわらかくなりました。髪を洗った後、手ぐしを入れながら、髪の香りを楽しみました。帰るとき祖母が、私たちが少しずつ使えるようにと、葉っぱやイナゴマメをいくらかまとめて持たせてくれました。

審査員講評

子どもたちが望んでいるのは、きらびやかで贅沢な暮らしだけではない。井戸の水があって、果物があって、大切な家族がいる。それだけで幸せは満たせるということを、子どもの目線から訴えている。素朴な暮らしや自分の思い出の中にも幸せはある。そんな、我々大人が忘れがちな、しかし決して見落としてはならないことを改めて考えさせられる作品だ。落ち着いた色合いながらも、明るい未来を彷彿とさせる画力には目を見張るものがある。

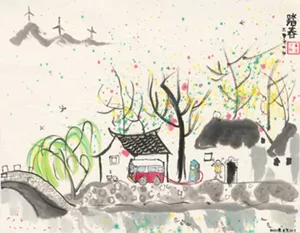

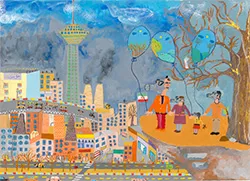

「春の休日」

Xue Xi Wangさん(6歳)

絵に込めた思い

車の後ろにパイプがついている理由を母に尋ねたことがあります。母は、燃焼したガソリンの排気ガスパイプだと教えてくれました。今や世界はガソリン車であふれ、そこから排出されるガスが大気を汚染し続けています。同時に、石油資源は枯渇の一途をたどっています。電気自動車であれば将来も使えるのですが、都市には充電できる場所がほとんどありません。選択肢が他に無いのです。

山々に大きな風力タービンがたくさんあるのを見ました。都市や郊外では、濃い青色の太陽光パネルが以前よりも多く設置されているのも見ました。環境を守るために負荷の低いエネルギーや再生可能エネルギーをもっと使えるといいなと思います。

毎年、春休みには祖母の家に行きますが、その辺りには電柱がありません。将来、世界中に公共の充電所がたくさん設置されてほしいです。そうすれば、私たちは電気自動車で祖母の家をはじめ、どこにでも行くことができます。

審査員講評

昔ながらの風景の中に描かれた電気自動車が、異彩を放ちながらも、なぜか馴染んでいる。今までの暮らしに、環境に配した最新技術をうまく溶け込ませることが、目指すべき未来の姿なのではないかというメッセージを受け取った。充電している電気は、山の上に描かれた風車で生み出されたものだろう。自然を大切に、そして自然のエネルギーを活用しながら、自然と共存していくべきだと思いを感じる。水墨画のような、独特なタッチも目を惹いた。

優秀賞/審査員推薦作品

益田 文和 審査委員長推薦

「生き物がいなくなった日」

Hinata Noguchi(埜口 ひなた)さん(13歳)

審査員講評

美しくも、枯れたような色合いの花々。その中の蝶のような虫も元気がないように見える。自然環境は人間だけのものではないことを訴えている。子どもが虫の身になって感じ、考える感受性を持っていることに救いを感じる。

大久保 澄子 審査員推薦

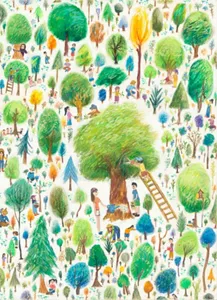

「自然は帰るべき家」

Tunsika Sriklaryさん(12歳)

審査員講評

中央に描かれた自然を象徴する木々に、たくさんの動物と人間が向かっていっている。前に向かって歩いて行こうという力強さを感じた。色と構図も非常にインパクトがあり、目を惹く作品だ。

松下 計 審査員推薦

「環境との友情」

Mohammad Mahdi Aaliさん(9歳)

審査員講評

紙の白い部分を残していないことから、「色」が世界をつないでいるように見える。動物の世界や人間の世界、つながらないものもつなげていこうという意思が感じられた。その発想力が素晴らしい。

オヤマダ ヨウコ 審査員推薦

「すばらしい子どもたちと惑星」

Ekaterina Ivanova Sirakovaさん(9歳)

審査員講評

宇宙の成り立ちから環境に関することまでを、一つの絵の中にまるでおとぎ話のような世界観で描いた楽しい作品。見えている世界が大人とは全く違う子どもならではの視点を失わないで欲しい。

アンドレアス・シュナイダー 審査員推薦

「世界を守る若者たち」

Watchara Thongsongkhramさん(13歳)

審査員講評

若者のグループが役割分担をして共同作業をしています。大きな窓の外の景色を変えているのがはっきりとわかります。工場で汚染された風景を、望ましい自然あふれる未来が描かれたシートに張り替えています。近代的な道具は何一つ使っていません。「お互いに協力して自分たちの地域社会の問題を解決したい」という力強く、熱意あるメッセージが伝わってきます。

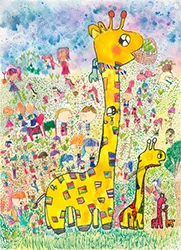

細川 泰徳 審査員推薦

「愛の森」

Kanvara Sumpachanoさん(7歳)

審査員講評

キリンの親子を中心に、自然を大切にしながら幸せに暮らす人々が明るく描かれている。キリンの体に描かれているのは国旗だろうか。「世界中のみんなでこういう未来を目指しませんか?」というメッセージのようだ。

片平 直人 審査員推薦

「私は地球が好き」

Asal Tavafiさん(7歳)

審査員講評

自然と共生する日常の幸せを描いた作品。全ての生き物が親子で登場している。世界の素晴らしさを自分たちの次の世代にもつないでいこうというメッセージを受け取った。

優秀賞

「予期しない危険」

Angelina Oleksandrivna Samchukさん(10歳)

審査員講評

独特の色合いが非常に印象的な作品。二人の子どもは水辺で楽しく遊んでいるが、一人は汚染源を見て驚愕している。同じ現実を生きる中で、気づくことと気づかないことの怖さが表現されている。

「蝶のはたらき」

Elif Yildirimさん(14歳)

審査員講評

森林火災を描いた作品。動物たちを助けるには、人間の力だけでは限界があり、蝶に例えられた自然の力が手伝っている。人間の力だけでどうにかできると驕るべきではない、というメッセージを感じる。

「調和に害はない」

Emmy Yixin Yangさん(11歳)

審査員講評

指揮に合わせて奏でられた美しい小鳥のさえずりが、工場の煙やCO2等と混ざり濁ってしまっている。「共生」と言いながらも人間が自然を汚してしまっていることを、非常にコミカルに描かれている。

「命を救う」

Erfan Gholamiさん(11歳)

審査員講評

工場の煙をバックに、防毒マスクをつけた家族が描かれている。今の状況を子どもの視点で端的に表している作品だが、一方で描かれた三つの風船と全体的に明るい色合いが、未来への希望も感じさせる。

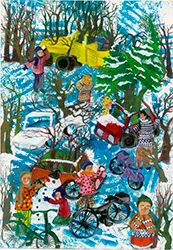

「子どもたちと素晴らしい雪の自然」

Fatemeh Khosropanahさん(15歳)

審査員講評

自然の象徴として「雪」を描いている。朽ちた車の中から生えている木が、何かしらのメッセージを投げかけているようだ。見る人によってさまざまな受け取り方ができるユニークな作品である。

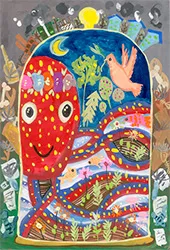

「万物の神」

Jia Yu Chowさん(8歳)

審査員講評

明るく楽しい理想の世界が瓶の中に詰め込まれている。瓶の上部とタコの吸盤に黄色を配した一方、汚染された瓶の外は色味を抑えた配色だ。その対比が、理想の世界への希望をより一層強めている。

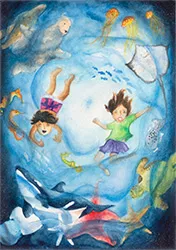

「きれいな海なら人間も動物も自由に泳げる」

Laetitia Qatraさん(13歳)

審査員講評

描かれている二人の子どもは、楽しんでいるのか怖がっているのか、どちらとも取れる表情をしている。子どもの中にある未来への不安や、現在の状況に対して困惑、心配する気持ちが見て取れる。

「酸性雨」

Miu Hirai(平井 美羽)さん(10歳)

審査員講評

大胆な構成でありながら、色が混ざって濁ることのないよう注意深く描かれている。未来や調和のとれた世界を想像して、濁りのない鮮やかなイメージを描いたのではないだろうか。大いに共感できる。

「友達とのインド旅行」

Mohammad Reza Mosaeiさん(11歳)

審査員講評

「世界をこんな風に楽しく美しくしていきたい」という子どもたちの願いが、素直にのびのびと表現されている。背景に描かれた自然の色彩感覚と、大人には思いつかないような象の配色も見事だ。

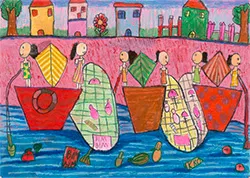

「がらくたボート」

Ngoc Bao Nguyenさん(7歳)

審査員講評

海岸や川のプラスチックごみを、網ですくっている人々を描いている。このテーマは、各国・各地域から多くの応募があったが、中でも特に印象的な作品だ。解決へ向けた活動の必要性に改めて気づかされた。

「生き物の結束」

Peerachapha Wanitchakornkulさん(14歳)

審査員講評

思いつく限りの生命を一枚の画用紙の中に描いた、非常にエネルギッシュな作品。子どもたちは、地球上に生きるさまざまな動物の存在を意識し、人間もその一部だと気づいているのだろう。

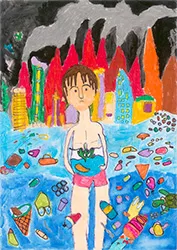

「命を抱きしめる」

Phong Thuan Tranさん(10歳)

審査員講評

汚染されていく世界で、一匹だけ生き残った魚を金魚鉢に入れ男の子が大事そうに抱えている。この魚は全ての生命の象徴であり、自然環境は地球という限りある「金魚鉢」の中にしかないことを訴えている。

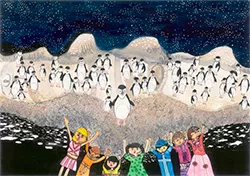

「南極のペンギンを助けるために、みんなで一緒にエコを実践しよう!」

SinーYing Jhengさん(10歳)

審査員講評

非常に重くて持てるはずのない氷河を、一生懸命支える子どもたち。氷山で生きる動物たちと、地球温暖化で氷河の融解されている現実を描いた作品だ。楽しい画風だが、非常に重い課題を提示している。

「地球への望み」

Xin Yu Celine Yongさん(11歳)

審査員講評

時間とプロセスの概念を見事に表現。時間をかけて努力すれば、外側の汚染された世界から、中心にある美しい世界へとたどり着ける。同時に、努力しなければその逆も起こりうることを暗示している。

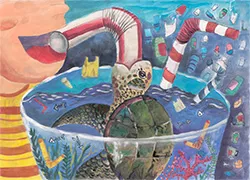

「プラスチックの海の悲しい歌」

Yan Jie Chenさん(8歳)

審査員講評

普段私たちが何気なく使い、捨てられているプラスチック。これはニュースの中だけの問題ではない。自分たちの行動が生物たちの運命と直結していることを、非常にストレートに表現している。

「都市のリサイクル - 新しい香港」

Yan Kiu Sungさん(11歳)

審査員講評

ごみだらけになった街を、こんなに楽しく描いた絵は本作だけではないだろうか。街には人間が一人もおらず、ごみだけが歩き回っている。現代の問題を独特に皮肉った、非常にユニークな作品だ。

下記より「第11回(2020)入賞作品集」をご覧いただけます。

11回目となる今回の絵画コンテストは、キプロス、スイス、スウェーデン、スロバキア、マカオから初めて作品が寄せられ、計12,884点(国内1,302点、海外11,582点)の応募がありました。

予備審査では、花王のデザイナー7名が、1万点を超える全作品を審査し、その中から最終審査に向けての候補として392点を選考しました。審査の基準となったのは、「地球の未来に対する願いが感じられるか」「子どもならではの発想で独創的に表現されているか」に加え、「今の時代の多様性とどう向かっているか」、などです。最終審査は、緊張感が漂う中、芸術や環境分野に携わる審査員7名が、予備審査を通過した作品の一枚一枚を丁寧に審査、子ども目線での視点に驚いたり、子どもたちの切なる思いに心を打たれたりしながら意見を述べ合い、進めていきました。

「“いっしょにeco” 地球大賞」(1点)に選ばれたのは、台湾在住の女の子(8歳)の作品です。「地球を守っていかなければならない」という力強いメッセージが感じられる作品であると審査員より講評されました。このほか、「“いっしょにeco” 花王賞」8点、「優秀賞」23点(うち審査員推薦作品7点)を決定しました。

本審査の様子

本審査の様子

益田 文和 先生

審査委員長

デザインコンサルタント、株式会社オープンハウス代表取締役

昨年、10年目の大きな節目を迎えた本コンテスト。これまでのパターンを破るユニークな作品も増えてきていた中、今年は「みんなでいっしょにエコ」というテーマに真正面から挑む原点回帰的な傾向がみられた。一方、地球の現在を直視し未来への希望を子どもならではの視点で描いた作品や、“今の時代”を敏感に感じ取った作品も次々と生み出されている。これからも、さらにステージの上がった作品を子どもたちに期待するとともに、本コンテストを、私たちが地球の未来を考える拠り所にしていきたい。

大久保 澄子 先生

美術家

今回は、例年までと違った視点で描かれた作品が多かった。それには、コロナ禍という未曾有の事態を経験したことが大きく影響していると思う。当たり前だった日常や価値観がくつがえされ、私たち大人も多くのことを考えさせられた。子どもたちも、何も感じなかったはずがない。そして「ものの見方が広がった」「新しい考え方ができるようになった」という、ポジティブな変化が作品に表れているのは非常に興味深い。今回の経験を乗り越えた子どもたちの気持ちは、今後どのように変化していくのか。来年以降の作品が気になるところだ。

松下 計 先生

東京藝術大学 教授

子どもはびっくりするくらい回りをよく見ている。子どもたちの絵を通じて彼らを囲む社会が持っている環境に対する意識が透けて見えてくる。今年の応募作品を見ると一様に「何とかしなければいけない」という意識が世界に浸透していることがわかる。ただ子どもたちの絵を言葉に置き換えて理解をしようとせず、世界中のさまざまな子どもたちが感じている未来への希望の光。その輝きを受け止め、それ自体が私たち大人に送られたひとつのメッセージだと真摯に受け止めなければならないと感じさせられた審査会だった。

オヤマダ ヨウコ 先生

美術家、イラストレーター

コロナウイルスの脅威が収まらない中で、作品を送ってくれた子どもたち、そして、そのサポートをしてくれたご両親や周りの方々に敬意を表したい。また、審査会の開催に向けて尽力してくださったスタッフの皆さまにも感謝を申し上げたい。今回、作品を描けなかった、描いたけれど送れなかった方も多くいたと思う。その方々の悔しさや想いを想像し、受け止めた上で審査会に臨ませていただいた。来年以降もこの審査会は続くので、今回応募できた方もできなかった方も、自分の想いや今考えていることを作品にぶつけて、ぜひ応募してもらいたい。

アンドレアス・シュナイダー 先生

デザイナー

この絵画コンテストの主目的は、若者に本当に感じていることを自由に表現できる場を提供することで、大人たちの意識を高めることだと思う。今年の応募作品の多くに、大人が管理している世界に対する抵抗が、はっきりとした形で表れていた。

メディアが、かなり若い世代にまで接触する機会が増え、純真で明快な直観力を脅かしているのではないか、と懸念している。私たち大人は、こうした影響に十分注意しなければならない。花王がこの絵画コンテストを通じて、若者たちが抱く不安やビジョンをためらうことなく、自信をもって表現できる場を提供し続けることを願っている。

細川 泰徳

花王エコラボミュージアム館長

今回はじめて参加したが、環境問題に限らず、さまざまな課題を抱える世界の現状を、子どもならではの目線でとらえた作品には感動するばかりだった。「未来はこんな世界であって欲しい」と明るく表現しているような作品にも心を打たれた。自然を大切にして、家族や周りにいる人と笑顔で暮らすこと。そんな子どもたちの願う未来に向けて大人はできる限りのことをしなければならない。一方で、世界中のみんなでいっしょに力を合わせれば、そんな地球にも社会にも優しい未来を実現できるという希望も感じられた。

片平 直人

花王株式会社 作成部門統括

世界的に大変な状況の中、たくさんの子どもたちが作品を送ってくれたことにまず頭が下がる。地球環境を守るために新しい取り組みを行なうことももちろん重要だが、「身の周りにも大切なものがある」「身近なところでも自分たちにできることがある」。外出がままならない地域もあることの影響か、そんな身近な気づきや想いが作品に込められていると感じた。よい未来に向けて私たちには何ができるのか。コロナ禍において改めて気づいた“大事なこと”を忘れずに、子どもたちと一緒に考えていきたいと思う。

コロナ禍の海外渡航制限のため、東京での開催を中止した表彰式に代えて、2022年3月27日に、第11回・第12回合同のオンライン表彰式を開催しました。第11回「“いっしょにeco” 地球大賞」「“いっしょにeco” 花王賞」の受賞者9名全員が、第12回受賞者とともに、世界各地から参加しました。

社長の長谷部佳宏からのお祝いの言葉に続き、益田文和審査委員長からは、「“いっしょにeco”をテーマに10年開催してきたが、10年の間に時代も変わり、皆さんが絵で表現してくれることも変化してきた。第11回は、提案をしてくれる作品が増えて、大きな転機になった回であった。」との総評をいただきました。

続いて、受賞作品の紹介に合わせて、受賞者一人一人から作品に込めた思いを語っていただき、参加者全員でその思いを分かち合いました。お互いに拍手を送り、心温まる交流の時間となりました。

参加した第11回・第12回の上位入賞者の皆さん

花王本社の会場の様子

花王賞Jing Fen Huangさんのスピーチ

審査委員長の益田先生からも受賞者にメッセージ

(写真は花王賞Sippakorn Songkhaoさん)

- Home

- サステナビリティ

- 社会貢献活動

- 環境

- 花王国際こども環境絵画コンテスト

- 第11回コンテスト(2020年)

- Home

- サステナビリティ

- 社会貢献活動

- 環境

- 花王国際こども環境絵画コンテスト

- 第11回コンテスト(2020年)