歩行と健康

身体活動は、エネルギー消費を通して健康管理の基本となります。また、代謝機能、心肺機能の健康を保ち、糖尿病や循環器疾患の発症リスクを低減することが報告されています。2010年、WHO(世界保健機構)は、身体活動の普及と啓発のため、「健康のための身体活動に関する国際勧告」を発表しました*1 。日本でも、「健康日本21」において、身体活動・運動の目標が定められ、2023年に第三次版へ改定され継続されています*2 。

身体活動の指標のひとつに歩数があります。健康日本21(第三次)は、日常生活における歩数について、目標値を定めました(表1)*2 。「日常生活における歩数」は主として生活活動を反映していると考えられ、労働場面・家庭場面・移動場面における歩数の総数であり、身体活動全体の増加・活発化を促す必要があるとしています。歩数と疾病罹患率あるいは死亡率との間には明確な負の関係が報告されています*3-5 。歩行は、高齢者においても、日常生活に取り入れる形で可能な身体活動です。

表1 日常生活における歩数の増加に関する目標値(第三次)

| 目標 | 指標 | 目標値 |

|---|---|---|

| 日常生活における歩数の増加 | 1日の歩数の平均値 (年齢調整値) | 7,100 歩 (令和14年度) 20~64歳:男性8,000歩、女性8,000歩 65歳以上:男性6,000歩、女性6,000歩 |

健康日本21(第二次)を推進するため、身体活動と健康に関する科学的根拠を整理して、「健康づくりのための身体活動基準2013」が策定されました*6 。健康づくりのための身体活動基準2013は、日常生活で体を動かす際の身体活動量の基準を、「強度が3メッツ以上の身体活動を23メッツ・時/週行う。具体的には、歩行またはそれと同等以上の強度の身体活動を毎日60分行う。」と設定しました。歩行にはさまざまな速度がありますが、強度3メッツに相当するのは、67m/分程度の普通歩行、1kmを約15分で歩く速度となります(表2)。

表2 歩行の運動強度

| メッツ | 生活活動・運動の例 |

|---|---|

| 1.8 | 立位 |

| 2.0 | ゆっくりした歩行 (平地、非常に遅い=53m/分未満) |

| 2.8 | ゆっくりした歩行 (平地、遅い=53m/分) |

| 3.0 | 普通歩行 (平地、67m/分) |

| 4.3 | やや速歩 (平地、93m/分) |

| 5.0 | かなり速歩 (平地、やや速めに=107m/分) |

| 8.3 | ランニング (134m/分) |

(注)メッツ(MET:metabolic equivalent):身体活動におけるエネルギー消費量を座位安静時代謝量で除した値

加齢に伴う歩行速度の低下

体力、運動能力は、加齢に伴い緩やかに低下していきます*7 。運動機能の低下が進行し、とくに歩行など、移動に関する動作が障害されると、自立度が低下し、介護が必要となる危険性が高くなります*8 。

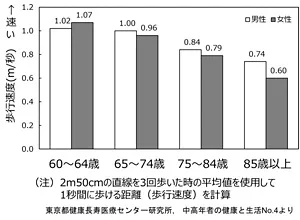

歩行速度は、年齢が進むに伴い、遅くなる傾向がみられます。青信号の間に横断歩道を渡りきる速度を1秒間に1メートルとすると、調査結果は、70代後半からこの速さで歩くことが難しくなることを示しています(図1)*9 。

図1 性・年齢別にみた歩行速度(平均値)

歩行速度は、日常生活動作(ADL; activities of daily living)に関する自立度の予測因子となります。通常歩行速度は、握力、片足立ち、最大歩行速度、通常歩行速度の4項目の中で、6年後のADL低下リスクを最もよく反映すると報告されています*10 。

歩行速度は、生存率の予測因子でもあります。34,485名の高齢者を対象とした調査において、対象者の歩行速度は0.4m/秒未満から1.4m/秒まで幅がありました。6年から21年の追跡期間中に17,528人が死亡し、歩行速度は、男女すべての年齢層において生存率と相関がありました*11 。

歩行速度が生存率をよく予測する理由は、歩行が心臓、肺、循環器、神経、骨格筋など、複数の器官の働きを必要とし、それらの機能を総合的に反映しているからと考えられます。また、歩けなくなることで身体活動量が減少し、その減少が健康の維持に影響を及ぼしていることも考えられます。歩行速度の遅い高齢者は、速い高齢者と比較して、心疾患を死因とする死亡が3倍多いという報告があります*12 。

加齢に伴い、歩行速度の平均値は低下していきますが、その程度には個人差があります。また、歩行能力は介入による改善が見込まれます。高齢になっても、可能な限り社会生活を営む機能を維持し、健康でいるために、歩行能力の維持・改善を視野にいれた歩行研究の展開が期待されます。

引用文献

-

* 1 World Health Organization, Global recommendations on physical activity for health. 2010 https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/44399/9789241599979_eng.pdf?sequence=1

-

* 2 厚生労働省, 健康日本21(第三次)推進のための説明資料 令和5年5月

https://www.mhlw.go.jp/content/001426890.pdf -

* 3 Kraus WE et al, Med Sci Sports Exerc, 51(6),1206-12, 2019

-

* 4 Hall KS et al, Int J Behav Nutr Phys Act, 17:78, p14, 2020

-

* 5 Yamamoto N et al, BMC Public Health, 18(1):540, p8, 2018

-

* 6 厚生労働省「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2013」

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002xple-att/2r9852000002xpqt.pdf -

* 7 文部科学省「平成25年度体力・運動能力調査結果の概要及び報告書について」

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/toukei/chousa04/tairyoku/kekka/k_detail/1368153.htm -

* 8 日本整形外科学会公認 ロコモティブシンドローム予防啓発公式サイト

https://locomo-joa.jp/ -

* 9 東京都健康長寿医療センター研究所, 中高年者の健康と生活No.4(2014年)

https://www2.tmig.or.jp/jahead/dl/pamphlet04.pdf -

* 10 Shinkai S et al, Age Ageing, 29, 441-446, 2000

-

* 11 Studenski S et al, JAMA, 305(1), 50-58, 2011

-

* 12 Dumurgier J et al, BMJ, 339, b4460, 2009