「スマート和食®」を継続することで内臓脂肪が減少

~肥満を助長するGIPの分泌を抑制~

花王株式会社(社長・澤田道隆)ヘルスケア食品研究所・生物科学研究所と、京都医療センター 臨床研究センター 予防医学研究室 坂根直樹室長らによる研究グループは、花王が開発した食事法「スマート和食」と内臓脂肪の関係を検討しました。その結果、肥満~肥満気味の男性では、「スマート和食」の継続摂取で内臓脂肪が減少することを確認。また、食事後のGIP*1 の分泌抑制がそのメカニズムとして考えられる示唆を得ました。

本研究内容はNutrition Journalに掲載されています*2 。また、米国糖尿病学会(2019年6月7日~11日、サンフランシスコ)で発表しました。

-

* 1 GIP:グルコース依存性インスリン分泌刺激ポリペプチド。脂肪細胞への脂肪蓄積を促して肥満を助長する働きがある。

-

* 2 The study of metabolic improvement by nutritional intervention controlling endogenous GIP (Mini Egg study): a randomized, cross-over study, Nutrition Journal, 2019.

https://nutritionj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12937-019-0472-0

図1 「スマート和食」の例

背景

近年さまざまな研究によって、内臓脂肪が過度に蓄積すると生活習慣病の原因となることが明らかになり、メタボリックシンドロームの診断基準にもなっています。

花王は長年にわたり健康寿命の延伸に貢献するため内臓脂肪についての研究を重ね、腹部の電気抵抗で内臓脂肪を測定する技術を開発しました。この技術を採用した内臓脂肪計を活用して1万人以上の内臓脂肪を測り、同時に食事や生活習慣の意識・実態調査を実施。これらのデータから、2014年に内臓脂肪が少ない人の食事の特徴を反映した食事法「スマート和食」を開発しました。

「スマート和食」は、内臓脂肪をためにくい栄養バランスを取り入れた、以下のような食事法です。

(1)脂質を減らしてたんぱく質を増やす

(2)糖質をとるなら食物繊維を一緒に

(3)脂質をとるならオメガ3*3

本研究では、「スマート和食」の内臓脂肪への影響とそのメカニズムを検討しました。

-

* 3 オメガ3:人間の体内で作ることができない必須脂肪酸のひとつ。植物油に含まれるα-リノレン酸、青魚に含まれるEPA、DHAなどがある。

方法

●対象者:肥満~肥満気味の男性21人(平均年齢41才、平均BMI 25.2kg/m2)

●試験1:対象者をランダムに2つのグループに分けて「スマート和食」またはコントロール食*4 を摂取、摂取開始から1、2週間後に内臓脂肪面積、体格、血液中の成分を測定

・1日3食×2週間「スマート和食」を継続→4週間あける→1日3食×2週間コントロール食を継続

・1日3食×2週間コントロール食を継続→4週間あける→1日3食×2週間「スマート和食」を継続

●試験2:「スマート和食」またはコントロール食を摂取後、0分、30分、60分、120分、180分、240分に採血して血液中の成分を測定

-

* 4 コントロール食:現代日本人の食事実態を参考に作成した食事。

結果

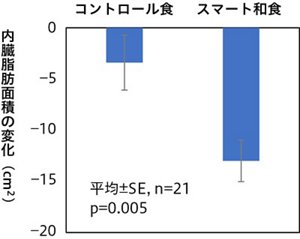

試験1では、「スマート和食」を継続すると、コントロール食を継続した場合と比べて、内臓脂肪が大幅に減少することを確認しました(図2)。また、値が高いと生活習慣病のリスクが高いとされるLDLコレステロール*5 、中性脂肪*6 、HbA1c*7 も減少しました。この結果から、肥満~肥満気味の男性では、「スマート和食」の継続は内臓脂肪や生活習慣病のリスクを低減することがわかりました。

試験2では、「スマート和食」はコントロール食との比較で、食後の血液中のGIPの濃度が低いという結果を得ました。これにより、「スマート和食」の継続で内臓脂肪が減少するメカニズムとして、食後のGIPの分泌抑制が示唆されました。

-

* 5 LDLコレステロール:悪玉コレステロール。増えすぎると動脈硬化を起こして心筋梗塞や脳梗塞を発症させる。

-

* 6 中性脂肪:トリグリセリドともいう。とりすぎると体脂肪として蓄えられて肥満につながり、生活習慣病を引き起こす。

-

* 7 HbA1c:糖化ヘモグロビン。過去1~3ヵ月の平均的な血糖値を反映する。5.6%未満が正常と判定される。

図2 「スマート和食」継続による内臓脂肪の減少

花王は、社員の健康づくりのために、社員食堂で「スマート和食」の提供を行なっています。また、健康経営に取り組む企業および地方自治体に対し、「スマート和食」を活用した健康づくりサービスを有償で提供しています。

今後も、生活習慣病のリスクを高める内臓脂肪に対する研究を深めるとともに広く社会に情報提供を行ない、超高齢化社会の日本の健康づくりに貢献してまいります。

※社外への発表資料を原文のまま掲載しています。