生物に学ぶくせ毛の本質研究とくせ毛の形をコントロールする技術

ヘアケア

くせ毛に悩む生活者は多く、髪のまとまりや、ツヤ、パサつきなどにも影響します。花王では、くせ毛の構造的な原因を調べると共に、くせ毛の形をコントロールする技術開発を行っています。

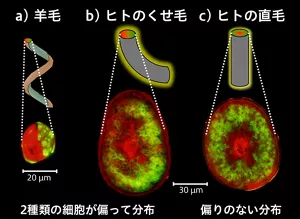

私たちは強い「くせ」を持つ羊毛に着目し、ニュージーランド羊毛研究所(現AgResearch)との共同で、ヒトのくせ毛構造を調べました。羊毛にはオルト細胞とパラ細胞と呼ばれる2種類の繊維状細胞が存在し、偏って分布することが知られています。研究の結果、ヒトの毛髪にも羊毛と同様の2種類の細胞が存在し、その細胞が直毛では均等に分布するのに対し、くせ毛では羊毛と同様に偏って分布することを見いだしました(図1;赤はオルト細胞、緑はパラ細胞)。

図1 2種類の繊維状細胞の分布と毛髪の形

次に、この構造を利用してくせ毛の形を制御することを検討しました。くせ毛を水につけると、2種類の細胞の水による膨潤挙動がわずかに異なるため、少しだけくせが伸びますが、水が乾くともとのくせに戻ります。そこで、水のように毛髪内部に浸透し組織を膨潤させる物質を探索し、効果的にくせを伸ばす技術を開発しました(動画1)。

花王は、水陸で生活するアシカやアザラシの体毛にも着目しています。旭山動物園などと共同で、これらの体毛が水中と空気中で大きく形を変えることを見いだし(動画2)、体毛の変形メカニズムを解明しています。今後も、人々がなりたい髪になれることをめざし、未解決である髪悩みに寄り添った技術開発に取り組んでいきます。

動画1: 花王 【特集 美髪】ナフタレンスルホン酸によるカール緩和

次の動画には音声がありません。動画の映像情報を書き起こしたテキストを用意しています。

動画のテキスト版はこちら

この動画は、くせ毛のカール径の変化を、水のみと実験液で比較したものです。カール径25mmの毛髪をそれぞれの液に浸して、16時間後のくせの変化を観察しています。水へ浸漬した場合、カール径は25mmから30mmへ変化していますが、乾燥させると25mmへ戻りました。一方、実験液へ浸漬した場合は、カール径は25mmから37mmへ変化し、乾燥後でも36mmとなり、くせが伸びていることがわかります。

動画2: 旭山動物園 花王共同研究 アザラシの毛のひみつ

次の動画には音声がありません。動画の映像情報を書き起こしたテキストを用意しています。

動画のテキスト版はこちら

この動画は、アザラシの毛のひみつについて解説したものです。実際にアザラシの抜け毛を使って実験をしてみました。アザラシの毛を水に漬けると大きく変形します。この特性により、水中では毛が寝て体に沿うことで体の表面がつるつるになり速く泳げます。陸上では毛は水中とは反対側に変形し立ち上がるので体の表面はふわふわになり保温することができます。実は人間も髪の毛も水につけると少し変形し、くせが緩くなります。アザラシからくせ毛研究のヒントをもらうことができました。