加齢による不快な口臭の原因を解明

-不快成分スカトールと舌に生息するFn菌が関連-

花王株式会社(社長・澤田道隆)パーソナルヘルスケア研究所、香料開発研究所は、口臭の原因を探る研究を行なっており、以下の研究知見を得ました。

1) 加齢にともない増加する口臭の不快さには、主に口気成分(口から揮発する成分)であるスカトールが関与している。また、スカトールの濃度と舌苔*1 の付着には高い相関が認められた(研究1参照)。

2) スカトール濃度の増加は、舌苔の中に存在するFn菌*2 の構成比率の増加と関連していることが判明(研究2参照)。

今後も花王では、口臭やネバつきなどのお口の不快感を徹底的に追及する本質研究を通じて、お口のトラブルケアに対応した技術開発を進めていきます。

-

* 1 舌の上や付け根に溜まった汚れ

-

* 2 Fusobacterium nucleatum菌

研究背景

お口のトラブルの中でも、消費者の悩みが深いのが「口臭」です。また、年齢によって口臭が変化しているとの意見が多く聞かれます(花王調べ)。しかしながら、加齢と口臭の不快さに関連する口気成分の関係、また、加齢と口腔状態の変化の関係については、これまで明らかにされていません。そこで、花王は加齢とともに口臭が不快になる原因を明らかにするため、口臭の不快さに関連する口気成分とその産生機序について研究を行ないました。(第147回歯科保存学会 [2017.10.26-27] にて発表済み)

研究1 加齢にともなう口臭の不快さに関する検討

(試験目的)

加齢にともなう口臭の不快さとそれに関連する口気成分を調べました。

(試験対象)

60代男性28名、40代男性18名、および20代男性18名の計64名。

(試験条件)

・試験時間:起床時からの飲食、口腔清掃等を禁止し、午前中に各評価を行ないました。

・試験項目:口臭の官能評価、口臭成分の濃度測定、口腔状態の評価

(試験結果1)

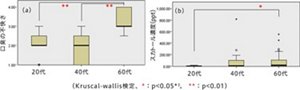

加齢により、口臭の不快さ(官能評価値)が有意に増加し、検出・定量可能であった口気成分18種類の中で、スカトールのみが加齢により有意に増加することを確認しました(図1)。

図1 口臭の群間比較 (a) 官能評価値(口臭の不快さ)、(b)スカトール濃度

-

* 3 統計学的有意差の指標。p<0.01はp<0.05と比べて、より厳しい水準で有意差が認められることを表す。

(試験結果2)

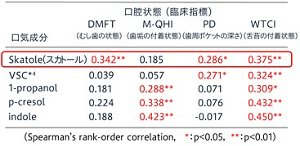

主要な口気成分濃度と口腔状態との関連性について相関分析を行なったところ、スカトールを含む5種類の口気成分と舌苔の付着状態(WTCI)との間に高い相関が認められました(表1)。

表1 口気成分濃度と口腔状態(臨床指標)との相関

-

* 4 Volatile Sulfur Compounds (揮発性硫黄化合物)

(まとめ)

加齢にともない口臭の不快さは増加し、その不快さは主に口気成分であるスカトールが関与していることがわかりました。また、スカトールの濃度は、舌苔の付着状態と関連していることがわかりました。

研究2 スカトール濃度と舌苔中の細菌との関連性

(試験目的)

口臭は主に口腔内細菌が産生する揮発成分によって構成されています。そこで、口臭の不快さと舌苔中の細菌との関連性を調べました。

(試験対象)

30歳代から50歳代男性69名

(試験条件)

・試験時間:起床時からの飲食・口腔清掃等を禁止し、午前中に舌苔および口臭サンプル採取および各試験を実施しました。

・試験項目:次世代シーケンサ*5 による舌苔中の細菌構成比率測定、口臭成分の濃度測定

(試験結果1)

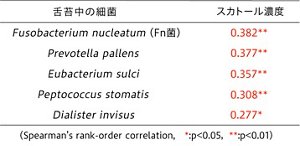

スカトール濃度はさまざまな細菌の構成比率と相関しましたが、なかでもFn菌の構成比率と最も高く相関することがわかりました(表2)。

-

* 5 微生物に特有の遺伝情報を網羅的に解析する手法。多数の細菌の種類や比率を知ることができる。

表2 舌苔中の各細菌の構成比率とスカトール濃度との相関

(試験結果2)

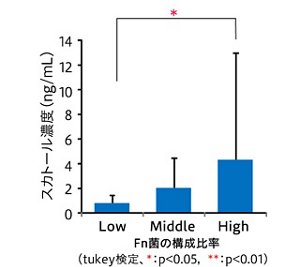

Fn菌は、口臭や歯周病に関連する細菌のひとつとして知られ、細菌の集合体(共凝集)を形成する際の細菌同士の橋かけ的な役割を担う細菌として知られています。そこで、舌苔を構成する細菌の中からFn菌構成比率の高い群(High)、中程度の群(Middle)、低い群(Low)の3群(各n=23)に分けた層別解析を行なったところ、Fn菌の構成比率の増加にともない、スカトール濃度が増加することがわかりました(図2)。

図2 Fn菌の構成比率による層別解析

(まとめ)

加齢とともに口臭を不快にさせるスカトール濃度は、舌苔中のFn菌の構成比率の増加とともに増えることがわかりました。

お問い合わせ

花王株式会社 広報部