健康経営に取り組む花王のノウハウを紹介する「KaoみんなのGENKIプロジェクト*1 」

「GENKIの決め手、“内臓脂肪”」情報公開

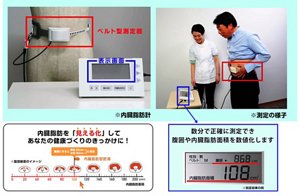

花王株式会社(社長・澤田道隆)は、くらしのコミュニティサイト「Kao PLAZA」内情報コーナー「KaoみんなのGENKI(げんき)プロジェクト*1 」において、「GENKIの決め手、“内臓脂肪”」の情報を公開しました。今回の一番のポイントは、自分のカラダについた内臓脂肪の蓄積量を“測る”ことによって“見える化”することです。花王は、測ることから始める健康づくりの取り組みとして、内臓脂肪を簡単、正確に測ることができる内臓脂肪計測技術(腹部生体インピーダンス法*2 )を、大阪大学医学部との共同研究により開発しています(図1)。

-

* 1 KaoみんなのGENKIプロジェクト

花王社内の知見を社会に発信、共有していく取り組み。人それぞれがイメージする“元気に近づくことができるヒントが見つかる”健康づくり情報コーナー

-

* 2 腹部生体インピーダンス法

生体に微弱な電流を流して電気抵抗(インピーダンス)を測定し、成分組成を分析する「生体インピーダンス法」を腹部に応用したものです。特定の方向に電流を流し、特定の部位でインピーダンスを測定することにより、皮下脂肪の影響を避け、内臓脂肪を正確に計測することができます。

(花王特許登録済み)

図1 腹部生体インピーダンス法による内臓脂肪測定の様子

《腹部生体インピーダンス法の特長》

1.内臓脂肪測定の標準法である腹部CTスキャン法との相関が高い(相関係数0.88)

2.大掛かりな装置を必要とせず、操作も簡単なため、どこでも、何度でも測定が可能

3.内臓脂肪蓄積量の数値化により、保健指導等における動機づけにきわめて有効

この計測技術を用いて、健康の重要な指標である内臓脂肪蓄積量を数値化(=見える化)し、同時に自分の食べ方、動き方の特徴など生活習慣をチェックすることで、自分のカラダの状態と普段の生活の関係を知るきっかけになります。そして、内臓脂肪の測定と、“しっかり食べて太りにくい食事法”「スマート和食」の組み合わせにより、内臓脂肪を「測って」「減らす」健康づくりを提案します。

また、この情報コーナーは、花王の研究・技術で得られた健康維持・増進に役立つ知見を、社員やその家族だけでなく広く社会に提供し、健康づくり活動に役立てていただくためのものです。

花王は、この「KaoみんなのGENKIプロジェクト」を通じて、社会に広く情報提供していくとともに、健康づくり活動への協力・支援を積極的に進めて、日本の超高齢社会の“健康づくり”分野に貢献してまいります。

■「内臓脂肪計測技術」開発の背景

メタボリックシンドロームを引き起こす内臓脂肪蓄積に着目した特定健康診査・特定保健指導が、2008年4月から始まり、健康指標としての内臓脂肪蓄積量の重要性は高まっています。内臓脂肪蓄積量を測定する方法としては、健診ではウエスト周囲径(腹囲)を測定、また最も信頼性が高く標準的な方法として、病院では腹部CTスキャンが用いられています。こうした中、正確かつ簡便に内臓脂肪を測定する方法の必要性が高まっています。

花王は、1999年から内臓脂肪計測技術の研究を大阪大学医学部と共同で行ない、腹部生体インピーダンス法を確立しました。この技術を基にした医療機器が2013年12月に承認され、医療機関などで使用されています。

■「内臓脂肪計測技術」を活用した健康づくり活動の展開

花王は2008年から、内臓脂肪を測ることが生活習慣改善に役立つことの効果検証を独立行政法人国立病院機構京都医療センター等と開始。2014年4月からは、地域や職場を対象に「内臓脂肪をマーカーとした生活習慣測定会」を有償サービスとして提供。2017年の実績として、年間70回の測定会を受注し、9,000名を超える方の健康づくりを支援しました。

またこれと並行して、地方自治体および一般社団法人日本肥満症予防協会と連携し、全国の商業施設などにおいて無料で内臓脂肪を測定する啓発活動を実施してきました。2015年10月から始め、2018年6月末現在、18の都道府県*3 で計60回開催し、のべ16,600名の方が参加されました。これからも一人でも多くの方にご自分の内臓脂肪蓄積を知っていただく機会を提供するとともに、蓄積したデータから、わが国の内臓脂肪蓄積の現状、ならびにその地域特性などについて明らかにしたいと考えております。

-

* 3 これまでに内臓脂肪を測定する啓発活動を実施した都道府県(2018年6月末時点で、計18)

北海道、青森県、岩手県、山形県、宮城県、福島県、埼玉県、千葉県、東京都、静岡県、愛知県、石川県、京都府、大阪府、山口県、福岡県、大分県、宮崎県

*本資料は、重工記者クラブに配信しています。

お問い合わせ

花王株式会社 広報部

※社外への発表資料を原文のまま掲載しています。