シワが皮膚のどの深さの構造変化によってできているかを特定

皮膚を傷つけずに、皮膚内部を可視化し定量評価する最新技術

花王株式会社(社長・長谷部佳宏)生物科学研究所・スキンケア研究所と筑波大学医学医療系 安野嘉晃教授らの研究グループは、皮膚を傷つけずに皮膚断層像を取得できるJM-OCT*1 を用いて、皮膚のどの深さの構造変化がどの程度シワ形成に影響しているのかを明らかにしました。

この手法を発展させることで、個々のシワにおいてどの深さの構造変化が関わっているのか明らかにすることが可能となり、それぞれの人に最適なスキンケアアプローチが提案できるようになることが期待されます。

今回の研究成果は、Skin Research and Technologyに掲載されました*2 。

-

* 1 Jones matrix-optical coherence tomography

-

* 2 K. Yamazaki, E. Li, A Miyazawa, M. Kobayashi, T. Sayo, S. Makita, Y. Takahashi, Y. Yasuno, S. Sakai.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/srt.12960 (2020年10月27日公開)

背景

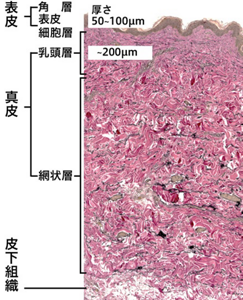

皮膚は、表面より角層、表皮細胞層、真皮(乳頭層・網状層)、皮下組織からなる多重の層構造でできています(図1)。これまでの研究により、シワの形成には、加齢や長期間の紫外線暴露にともなう各層の密度やコラーゲン線維などの構造変化が影響することがわかってきています。しかし、それぞれの組織層の構造変化がどの程度シワ形成に影響するのかは確認できていませんでした。

図1. 皮膚内の組織層

非侵襲で皮膚内部を観察するOCT(光干渉断層計)技術の進化

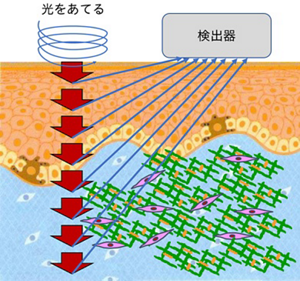

皮膚を傷つけることなく皮膚の内部を観察する手法として、皮膚に光を当て戻ってくる光(後方散乱光)を解析し、角層から皮下組織までの皮膚断層像を得るOCTという技術があります。しかし、これまでのOCT技術では、光が皮膚内を通る距離が長いほど吸収や散乱の影響を受けてしまうため、皮膚の深い領域の光学特性を正確に定量評価することは困難でした。

そこで開発されたのが、JM-OCTです。JM-OCTは、皮膚を深さごとに細かく区切ってデータを取得する計算アルゴリズムを用いることで、透過距離(皮膚表面からの深さ)に関わらず、深さごとのさまざまな光学特性を一度に定量することが可能です(図2)。今回本研究グループは、これにより得られる「局所的光減衰係数」*3 「局所的複屈折」*4 「局所的偏光均一性」*5 といったデータを解析し、皮膚の深さごとに組織密度やコラーゲン線維の構造を調べ、シワ形成に寄与する要因の特定を試みました。

図2. 皮膚の深さごとのデータ取得(イメージ)

-

* 3 局所的光減衰係数:皮膚に光を当てた際に、内部で散乱する光の散乱量により組織密度を示す指標。

数値が高いと光の散乱量が増えている(その領域の組織密度が高い)ことを示します。 -

* 4 局所的複屈折:皮膚に光を当てた際に、内部から戻ってくる光の波長の変化をとらえる指標。

コラーゲン線維構造の状態を見ることができます。 -

* 5 局所的偏光均一性:皮膚に光を当てた際に、内部で光が多重に散乱することで偏光の性質が失われる程度を示す指標。

皮膚では局所的複屈折とは異なるコラーゲン構造との関連が考えられています。

皮膚の深さごとの光学特性と目尻シワとの関連解析

70代女性21名を対象に、目尻の10mm四方に含まれる平均シワ深さを算出し、JM-OCTで得られた皮膚光学特性との関係を調べました。

(1) 局所的光減衰係数(組織密度)と平均シワ深さ

皮膚表面から13~19µmの深さ領域(角層・表皮の上部)と189~460µmの深さ領域(真皮網状層)の局所的光減衰係数と平均シワ深さに相関が認められました(図3)。つまり、シワが深いほどこれらの領域の組織密度が低下していることが推測されます。

図3. 平均シワ深さと相関のあった局所的光減衰係数像の深さ領域(赤色部分)

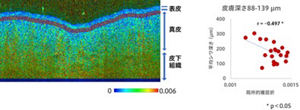

(2) 局所的複屈折(コラーゲン線維構造の状態)と平均シワ深さ

皮膚表面から88~139µmの深さ領域(真皮乳頭層)の局所的複屈折と平均シワ深さに、相関が認められました(図4)。すなわちシワが深いほどこれらの領域のコラーゲン線維構造が劣化していることが推測されます。

図4. 平均シワ深さと相関のあった局所的複屈折像の深さ領域(紫色部分)

皮膚の深さごとの光学特性によりシワ形成の要因を推定

シワ形成には、組織密度やコラーゲン線維構造などの変化が複合的に関連します。そこで、それぞれの寄与度を推定するために、全ての皮膚深さにおける局所的光減衰係数、局所的複屈折、局所的偏光均一性を独立変数とし、平均シワ深さを説明変数として重回帰解析(ステップワイズ法)を行ないました。

その結果、(1)局所的光減衰係数の深さ252µm(真皮網状層)、(2)局所的複屈折の深さ107.1µm(真皮乳頭層)、(3)局所的偏光均一性の深さ170.1µm(真皮乳頭層)のデータで、シワの深さの原因となる構造変化を約65%説明できました(r = 0.805, R2 = 0.649, p <0.001)。

このことから、これら3つの指標で平均シワ深さが予測できると考えられます。また(1)と(2)は平均シワ深さと関連する領域でもあることから、真皮網状層の組織密度などの変性((1)に相当)と真皮乳頭層のコラーゲン線維構造の劣化((2)に相当)がシワ形成と強く関わることが示唆されました。

まとめ

今後、さまざまな年代であらわれるシワをJM-OCTで計測・解析することで、シワが刻まれていく過程で各組織層の構造がどのように変化していくのかが明らかになると考えています。また、将来的にはそれぞれの人の皮膚のどの深さの構造変化がシワに関わっているのか調べることで、その人にとって最適なスキンケアアプローチを提案できるようになると期待されます。

本研究は科学技術振興機構(JST)未来社会創造事業(探索加速型)「共通基盤領域」(重点公募テーマ「革新的な知や製品を創出する共通基盤システム・装置の実現」、運営統括:長我部信行)における研究開発課題「仮想開口顕微鏡:計算光学による高被写界深度トモグラフィー」(研究開発代表者:安野嘉晃)および学術振興会科学研究費「生体の機械・偏光・血流特性の同時計測を可能とする光コヒーレンス顕微鏡の開発」(研究代表者:安野嘉晃)による支援を一部受けて行なわれました。

※社外への発表資料を原文のまま掲載しています。