- TOP

- イノベーションのDNA

- 農薬でも肥料でもない「理想の土」へと導く技術

イノベーションのDNA

-

#SDGs #食糧増産 #土壌改良 #創る/素材開発 #低縮合リグニン #農芸化学

【特集:土壌】

農薬でも肥料でもない「理想の土」へと導く技術

「低縮合リグニン」でバイオマス活用にも光

-

2020/03/04 Text by 堀川晃菜

日本各地で耕作放棄地が増え続けている。その総面積は滋賀県にも匹敵するという。農地の荒廃が進む直接的な要因は、高齢化による人手不足にある。だが、リタイアの理由は、それだけではない。

「土質」に悩みを抱え、それを変えるための莫大な労力から耕作を諦める人も少なくない。特に水田土壌では、コメ以外に転作しようにも、水はけが悪く生育不良になりやすいのだ。

この根深い問題を解決するため、花王の研究グループが開発を進めるのが土壌の「団粒化」技術だ。農薬や化学肥料とは異なるアプローチで、悩みのタネだった土壌を劇的に変えるこの技術。なぜ団粒化で土質が改良するのか。いったいどのようにして団粒化に成功したのか。花王 マテリアルサイエンス研究所の林 利夫氏、田ノ上 明宏氏に話を聞いた。

界面科学はすべてに通ず

「正直なところ、花王という会社に対して農業のイメージを抱いている人はそう多くないだろう。だが実は、前回「なぜ花王が? 農業分野で強みを発揮する理由」でも紹介した通り、花王は根幹技術である界面の制御技術を駆使して、約半世紀にわたり、農業資材を手掛けている。農薬の効果の安定性と使用量の削減につながるアジュバント(機能性展着剤)はその代表的な技術の1つだ。

花王 マテリアルサイエンス研究所の林 利夫氏もアグロサイエンスに長年携わってきた一人。「私は1998年の入社ですが、すでに農作物の収量を上げるための研究は重ねられていました。これまで私が携わったプロジェクトの中でも“教訓”として特に印象に残っているのは、ステアリルアルコールを用いた生育促進技術の開発です」と話す。

-

林 利夫(はやし としお)花王株式会社 マテリアルサイエンス研究所 室長。1998年 花王(株)に入社。化学品研究所(現テクノケミカル研究所)において植物生育促進剤を開発。2011年エコイノベーション研究所(現マテリアルサイエンス研究所)へ異動後は、植物性バイオマスの成分分離および機能性開発等のバイオマス高度利用研究開発、新規アジュバントおよび土壌改良剤など多岐にわたるアグロサイエンス研究開発に従事。

代表的な界面活性剤である高級アルコール(炭素数6以上の1価アルコール)。なかでも、炭素数18のステアリルアルコールは、洗浄剤や化粧品などに幅広く使用されている。

これが、なぜ植物の生育促進につながるのか。疎水的なステアリルアルコールで植物の表面を処理すると、水を吸いにくくなる。あえてストレスをかけるのだ。この環境に適応するべく、植物は頑張る! ホルモンを調節し、さらに根を伸ばそうとすることで生育が促進される。これもまた、植物と土との間の「界面」を制御する技術と言える。

しかし、このストレス刺激をほどよく維持することが難しかった。栽培期間中、何度も処理するのは手間がかかる。それゆえ、なかなか普及しなかったのだ。だが、この研究を通して林氏は一つの確信を得た。

「栽培環境をしっかり制御できれば、植物の生長を変化させることができる」

ここでいう「制御」とは、出芽から収穫までの長期間、必要な栄養を取り続けられる土壌環境を整えること。最終的には作物の収量の向上につなげることが、ねらいだ。こうして林氏の研究の目標は定まった。

-

図1. 疎水的なステアリルアルコール(活力剤)で表面処理したチンゲンサイでは、根からの吸水が抑えられているが、それに反して生育が良い。

水田土壌の問題点

「農業は土づくりが基本」と言われるが、まさにこの“土”がネックになっているのが、年々増え続ける耕作放棄地の問題だ。平成26年における調査によれば荒廃農地の発⽣原因は、すべての農業地域で「⾼齢化、労働⼒不⾜」が最も多い。農産物価格が低迷する中、人口減少が著しい農村部では新たな担い手を確保できない。こうした状況のなか「土地条件の悪い農地」が引き金となり、耕作放棄地が増えていると考えらえている。(※1)。

もともと日本には畑よりも水田が多く、より収益性の高い野菜や果樹への転作を推進する動きも加速している。しかし、このとき大きな問題となるのが水田の粘土質な土壌だ。

一般に、水田土壌は、畑土壌よりも肥沃で、化学的な性質は優れている。ところが、物理的な性質に問題がある。ネチョネチョとしているため、排水性が悪く、十分に根っこに空気が行き渡らない。これでは生育不良になって、作物も十分に育たないはずだ。

だが、逆に「それさえ克服できれば、化学的にも物理的にも素晴らしい土になるはずだ」そう考えたのが、林氏率いる研究グループだった。こうして2011年頃から、粘土質土壌の改良を目指した技術開発が始まった。

理想の土の条件とは?

作物の中でも、種から発芽して生長する大豆などは、土壌環境があまりにも加湿状態だと芽が出ない。国内における大豆の栽培は、主に水田転換畑で行われているが、水はけが悪く、降雨で冠水すると、発芽不良や生育不良になりやすい。

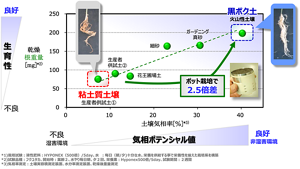

そこでまず研究グループは、植木鉢(ポット)で大豆を栽培し、土壌中の気相率(通気性)と地下部(根)の生育性の関係を調べた。粘土質土壌の他、火山灰性土壌やガーデニング用の真砂など、さまざまな性質の土を使って栄養成長期にどれだけ根が伸びたかを比較した。下図は、横軸に気相率、縦軸に根の乾燥重量をスポットした結果だ。

北海道からサンプリングした黒ボク土(火山性土壌)が最も気相率が高く、根も重くなったのに対し、生産者から提供を受けた粘土質土壌では、やはり気相率も低く、形成された根も軽かった。両者間では、約2.5倍の差が見られた。

-

図2. 土壌気相率と地下部生育性の関係。大豆の出芽8日目から2週間における根の生育具合を根の乾燥重量で比較。

この試験結果からも、やはり大豆が育ちにくい粘土質土壌では気相率を改善する必要がありそうだ。

「そこで注目したのが、日本に古くから伝わる堆肥の技術です。堆肥について文献を調べていく中でたどり着いたキーワードが『腐植』でした。黒ボク土にも腐植が多く含まれているのですが、その構造を調べているうちに、あることをひらめいたのが研究員の田ノ上でした」。

バイオマス「リグニン」に白羽の矢

腐植とは、腐植物質とも呼ばれる暗色不定形の高分子化合物で、土壌中で動植物の遺体が長い年月をかけて分解・再合成されてできる。腐植は土壌中でさまざまな働きをしているが、土壌微生物の繁殖や、土壌の「団粒化」の促進にも寄与しているといわれている(※2)。

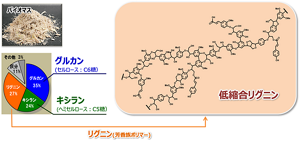

この団粒化とは、土壌の粒子が粘土状にならず、そぼろ状にまとまることをいう。そうなれば通気性が担保され、ほどよく水分保持できる状態になる。これは植物にとっては生育しやすく、好気性の微生物には活動しやすい環境だろう。腐植物質の正確な構造は解明されておらず、全貌は明らかになっていないが、これまでにわかっている組成や構造、腐食のでき方など、さまざまな情報を鑑みるうちに浮上したキーワードが「リグニン」だった。

リグニンとは簡単にいうと繊維質のことで、植物の細胞壁の主成分として植物の強度を高めている。水にも溶けにくく、微生物などによる分解も受けにくい。腐植の中でも完全には分解されずに大量に蓄積しているはずだ(一部変性している可能性はある)。それが土の団粒化にも寄与しているのではないか。

そして、同じく細胞壁の主成分であるセルロースに次ぎ、リグニンもまた、地球上に最も豊富にある天然高分子、植物バイオマスだ(※3)。これを有効利用しない手はない。「リグニンを土に混ぜてみたら、どうだろうか。何年もかかる腐植づくりをしなくても、一瞬で土質を改善できるかもしれない……!」。

しかし、今のところ、木材から取り出されるリグニンは、製紙過程でパルプ廃から燃料用途で得られる「黒液リグニン」や「リグニンスルホン酸」くらいしかない。アルカリや強酸での処理、高熱下での処理によって、リグニンが分解され、その断片同士が再び「縮合」して大きな塊になっている。これでは田ノ上氏が期待するせっかくのリグニン特有の構造も生かせない。

実はこの壁を突破する鍵はすでに手の中にあった。2011年から林氏や田ノ上氏が携わっていたバイオマスのプロジェクトの中で、リグニンの構造をなるべく壊さず、天然に近い“低縮合”な状態で分離する技術を確立していたのだ。植物体の中でリグニンを強固に被覆しているセルロース部分との結合状態に注目することで、マイルドな条件での抽出に成功したという。田ノ上氏はここで得られた「低縮合リグニン」を土壌の団粒化に応用できないかと考えたのだ。

-

図3. 花王バイオマス研究を通じて得られた低縮合リグニンの推定構造。セルロース、ヘミセルロース由来の多糖類の残存が少なく、また黒液リグニンに比べて主骨格の残存率が大幅に高いことも確認された。

では読み通り、粘土質土壌を「団粒化」させることはできたのか。結果はこの動画をご覧いただきたい。

花王 低縮合リグニンによる粘土質土壌の団粒化

-

低縮合リグニンによる土壌団粒化の様子

「堆肥から自然の力で腐植をつくるには、通常でも3~4年はかかります。その点、低縮合リグニンはその粉末を土に混ぜるだけで、即時に機能します。大幅な効率化につながる可能性があります」と林氏。低縮合リグニンを入れるだけで、腐植土が作れるということだろうか。

「それどころか、腐植土よりも我々が抽出した低縮合リグニンのほうが排水性に優れていたのです。そこで、その差がどこに由来するのか、分子構造を調べながら、さらに排水性を高められる構造を模索していきました」と田ノ上氏は語る。

-

田ノ上 明宏(たのうえ あきひろ)花王株式会社 マテリアルサイエンス研究所 研究員。2011年 花王(株)に入社。入社以来、主に食糧増産技術に関わる土壌改良剤開発に従事。エコイノベーション研究所(現マテリアルサイエンス研究所)では、植物性バイオマスの成分分離および機能性開発等のバイオマス高度利用を目指した研究開発に携わる。

低縮合リグニンで大豆は増えるのか

果たして、低縮合リグニンによる土壌団粒化は、実際に植物の生育促進につながるのだろうか。さらに、最も肝心なのは、それが作物の増収につながるのかという点だ。

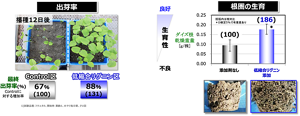

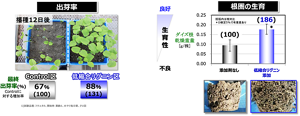

まず研究所における屋内ポット栽培で検証された。粘土質土壌の一方には、そのまま大豆の種をまき、もう一方には低縮合リグニンを添加した上で播種。12日後の「出芽率」を比較した結果、無添加区の出芽率が67%だったのに対し、低縮合リグニン区では88%、無添加区の約1.3倍の出芽率となった(写真ではもっと青々としているように見えるが、あくまで出芽したか否かでの評価)。

さらに「生育性」については播種から14日後の根の状態を比較。乾燥重量にして、低縮合リグニン区では無添加区の1.86倍の根が形成されていた。最初に低縮合リグニンを処理した後もきちんと団粒が維持できており、根張りが約2倍も良くなることが示されたのだ。

-

図4. 大豆の出芽率と生長性における低縮合リグニンの効果(屋内ポット栽培で検証)

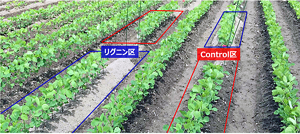

そこで、いよいよ実際のフィールド試験だ。大豆研究の第一人者として知られ、植物微生物学を専門とする東北大学 南澤 究 教授の協力の下、宮崎県内にある東北大学の粘土質の試験圃場で2016年から栽培試験が開始された。

この試験では、通常通りにトラクターで畝を立てた区画と、(条件を揃えるために)一度同様に畝を立てた土を混和機に入れ、低縮合リグニンを添加したのち、再び畝に戻した低縮合リグニン区を比較している。

-

図5. 雨の翌朝に撮影された圃場試験の様子

上の写真でもわかるように、雨の翌朝、無処理区はまだ地表が濡れているが、低縮合リグニン処理区ではすでに乾いている(少し掘れば濡れている)。土壌の通水性(排水性)が向上しているということだろうか。

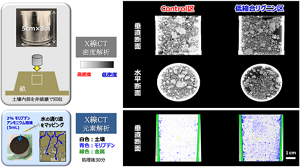

実際に生育中期の土をサンプリングして「通気性」と「通水性」をそれぞれ検証した結果を示す。まず通気性については、円筒管に採取した土をX線CTで撮影し、垂直、水平、それぞれの断面から内部の状態を調べた。無処理区の画像は全体的に白く、高密度だが、低縮合リグニン処理区の土には黒い部分、隙間が見られる。団粒化により「空気層」が増しているようだ。

また、X線CTは重金属も検出できるため、モリブデン酸アンモニウム水溶液を上から流すことで、土壌中の水の通り道をマッピングできる。その結果、無処理区の土は密に固まり、水がなかなか入っていきにくいのに対し、低縮合リグニン区の土にはまんべんなく水が行き渡る様子が観察された。

-

図6. 低縮合リグニン添加による通気性・通水性の変化(粘土質圃場の土で検証)

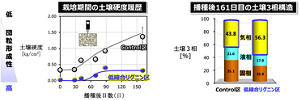

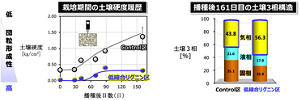

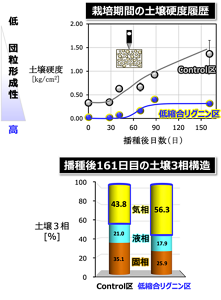

さらに収穫後も土壌の硬度や気相率など、いずれも無処理区に比べて良好な状態を維持できているという。

-

図7. 土壌物性の継時的な変化。粘土質圃場での実験で播種から161日を経ても、低縮合リグニン区は良好な団粒性と気相率を維持している。

土壌改良技術で世界に挑む

どうやら「収量」にも期待が持てそうだが、結果はどうだったのか。

「2016年、2017年の試験結果だけでは判断できませんが、2年連続で30パーセント以上の増収効果を確認することができました。さやの数は数十パーセント、1粒あたりの重さは約10%増大しています(※4)。今後さらに実用化に向けてデータを集めながら、土壌中の微生物に与える影響や、低縮合リグニンが土壌中の分子とどのように相互作用しているのかについても詳細に調べていきたいです」(林氏)

一度の添加で効果が持続するかどうか検証するため、現在も栽培試験は続いているという。

さらにその目は海外にも向けられている。中国やインド、ブラジルなど大豆栽培が盛んな国にも粘土質土壌に悩まされる地域がある。低縮合リグニンが活躍できる場所は地球上に広がっているのだ。

これまで先人たちの知恵や経験則に大きく支えられてきた農業に対し、サイエンスの視点から、日本の農業の活性化、世界の食糧問題の解決に貢献したいと、林氏らは意気込みを語る。

B to Cのイメージが強い花王だが、界面科学を礎にB to Bの舞台でも活躍する研究員がいる。あまり目立つことはないかもしれないが、誰かの明日のために、私たちの未来のために、彼らは着実に歩を進めている。花王の土壌改良技術が世界の農業を変える日はそう遠くない。

powered by ブルーバックス

※1 農林水産省「荒廃農地の発生防止・解消等」荒廃農地の現状と対策について(平成29年7月)

https://www.maff.go.jp/j/nousin/tikei/houkiti/

※2 農文協ルーラル電子図書館(腐植)

http://lib.ruralnet.or.jp/genno/yougo/gy295.html

※3 植物バイオマスとは、植物から得られる枯渇の懸念の少ない資源。稲わら、間伐材など多様な形態がある。詳細については京都大学生存圏研究所 バイオマス変換分野のウェブサイト(http://www.rish.kyoto-u.ac.jp/lbc/research/theme01)を参照した

※4 ダイズ収量は、面積当たりの株数、株あたりのさや数、さやあたりの実の数、1粒重さを掛け合わせて10aあたりの収量として算出。結果詳細については日本作物学会第248 回講演会要旨集(2019)「土壌改良剤による大豆の増産研究」より確認できる。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcsproc/248/0/248_27/_article/-char/ja/

- TOP

- イノベーションのDNA

- 農薬でも肥料でもない「理想の土」へと導く技術