- TOP

- イノベーションのDNA

- なぜ花王が? 農業分野で強みを発揮する理由

イノベーションのDNA

-

#SDGs #食糧増産 #アジュバント #界面科学 #農芸化学

【特集:土壌】

なぜ花王が? 農業分野で強みを発揮する理由

ドローン散布で需要高まる「アジュバント」

-

2020/02/26 Text by 堀川晃菜

農業と花王。一見、接点のなさそうなこの2つを結び付けているもの。

それは界面科学、そして界面制御技術だ。

「界面」とは性質の異なる2つの物質が接する境目を意味する。

たとえば水と油。相容れぬ両者をつなぐのが界面活性剤であり、その代名詞といえば洗浄剤だ。

だが、それだけではない。界面活性剤は「洗う」だけでなく、「なじませる」のも得意。(なじませることが結果的に洗浄効果にもつながるわけだが、詳しくは「泡で汚れは落とせない? 化学界も驚愕の新常識」をぜひご覧いただきたい。)

農薬と植物。この二者をなじませ、食糧の安定生産や減農薬に貢献しているのが「アジュバント(機能性展着剤)」と呼ばれる農業資材だ。このアジュバントを筆頭に、約半世紀にわたり、日本の農業を縁の下で支えてきた花王のアグロサイエンス。いま、その独自のアプローチが注目を集めている。

界面科学はすべてに通ず

「私たちの身の回りには、あらゆる“界面”があります。たとえば、肌と乳液を馴染ませる、髪と皮脂汚れを洗浄する、葉っぱに農薬を留めるなど、組み合わせの違いはありますが“界面活性剤でコントロールする”という点では共通しています」

花王 マテリアルサイエンス研究所の林 利夫氏の言葉に、いきなり目から鱗が落ちそうになる。というか、ちょっと狐につままれたような感じだ。さらに林氏はこう続ける。

「実際には人を対象としたスキンケアやヘアケアとは使用できる化合物も当然、変わってきます。ですが、界面制御技術という根幹ではつながっているので、我々は農業の視点だけでなく、他分野の知見も取り入れながら、連携して開発を進めることができるのです」

-

林 利夫(はやし としお)花王株式会社 マテリアルサイエンス研究所 室長。 1998年 花王(株)に入社。化学品研究所(現テクノケミカル研究所)において植物生育促進剤の開発。2011年エコイノベーション研究所(現マテリアルサイエンス研究所)へ異動後は、植物性バイオマスの成分分離および機能性開発等のバイオマス高度利用研究開発、新規アジュバントおよび土壌改良剤など多岐にわたるアグロサイエンス研究開発に従事。

やはり目から鱗だった。しかし、いくら基盤研究が横断的でもビジネスの領域が離れていると、いささか連携のハードルも高いのではないだろうか。だが実際のところは「詳しい人がいれば、ちょっと話を聞きに行く感覚」だというから、さらに驚きだった。

花王には「大部屋制」と呼ばれ、1つの部署ごとに壁で区切らない施策がある。また定期的に研究発表会の場で情報交換がなされるなど、人的交流も含めて「知」の流動性を高める試みが盛んだ。こうした独自の強みを活かし、花王が長年にわたり手がける農業資材。なかでもアジュバントは市場で大きな支持を得てきた。

減農薬にもつながる展着剤

「アジュバント(機能性展着剤)」は生産者が農薬を散布処理する際に補助剤として用いられる。農薬自体は、病気や害虫から作物を守る目的で、また雑草を除く目的で使用されている。農薬というと危険なイメージを抱く人もいるかもしれないが、安全を確保するために、日本では「農薬取締法」によって製造・輸入・販売・使用に至るすべての過程が厳しく規制・管理されている。新しい農薬を登録する際には、人体に対する安全性や環境への影響に関する基準を超えないように使用方法が定められる。だから「効きが悪いから」といって、むやみに量を増やしたり、何度も散布したりすることはできない。必要最低限の量で、最大限の効果を発揮させなければならないのだ。

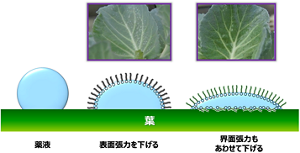

しかし困ったことに、水をはじきやすい葉には、農薬を水に溶かした薬液もはじかれやすい(農薬は通常、タンクやバケツの中で水に希釈して使用する)。葉の表面がワックスのような疎水性の成分で覆われていたり、毛茸(もうじ)と呼ばれる産毛のような突起物があったりするため、濡れにくいのだ。特にキャベツやネギなど撥水性の高い作物では、葉・茎などの表面全体を薬液で均一に覆うことができずにムラが出やすく、葉から滴り落ちた分は無駄になってしまう。

花王 アジュバンドによる葉の濡れ性向上

-

【前動画01】キャベツ葉にアジュバントを散布した時の様子(10倍で高速度撮影)。アジュバントの表面張力だけを下げた場合と比較して、葉との界面張力も併せて下げると濡れ広がりが格段に向上する。

では、この一石二鳥、三鳥とも言えるアジュバント。どのようにこれだけの「濡れ性能」を実現させることができたのか。

通常の界面活性剤の特徴は、表面張力が低く、物質の表面で広がりやすいことだ。葉の表面では、薬液(水)と空気の間に働く「表面張力」を抑えることで、薬液が液滴化しにくいように作用する。しかし、それでもなかなか薬液の付着や湿展が難しい場所があった。葉と葉が重なる部分や、葉と茎の間などの狭い部分だ。

そこで、花王は新たに葉の表面と薬液の間に働く「界面張力」にも着目。「表面張力」だけでなく「界面張力」も最小限になるよう同時に制御することで、より自発的に濡れ広がるようにしたのだ。この原理を応用し、2019年7月に新規アジュバントとして上市されたのが『ドライバー®』だ。植物由来の界面活性剤を使用し、人体や環境にも優しい配合となっている。

-

図1. 「表面張力」と「界面張力」ダブルにはたらきかけることで、高い濡れ性能を発現。界面活性剤の構造と働きについては、こちらの記事へ→「泡で汚れは落とせない? 化学界も驚愕の新常識」

農業の危機的状況を打開するには

こうしたアジュバントの需要は、ますます高まっている。いま世界的には人口増加による食糧難が喫緊の課題である一方、日本では少子高齢化が進み、農業の担い手不足が深刻な問題となっている。

「国の統計データを見ても1990年からの20年間で生産農家の戸数は約45%も減少しています。そして現在の農業従事者の約6割は、60歳以上の高齢者といわれています。耕作放棄地も増え続け、2010年の時点でも日本の国土の10%強、滋賀県の面積に相当する約40万ヘクタールが耕作放棄地となっています。10年後には、さらに切迫した状況が予想されます」。これまで実際に生産者のもとへ何度も足を運んできた林氏だけに、その言葉に熱がこもる。

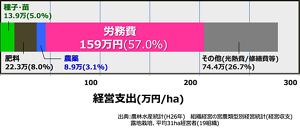

こうした現状を前に、個々の生産者を集約し、農業法人を設立するなどの動きもみられる。しかし集約・大規模生産においても、やはり人件費を含む「労務費」の支出が一番大きな経営課題となっている。

-

図2. 集約・大規模生産の課題。出典: 農林水産統計(H26年)組織経営の営農類型別経営統計(経営収支)。露地栽培、平均31ha経営者(19組織)を対象。

これに対し、林氏は「人件費・労務費の削減につながる生産効率を高める技術、作物の付加価値を高めることで収益性に貢献する技術、この2つの視点から我々は技術開発に取り組んでいます」と話す。そして近年、特に力を注いでいるのが「ドローン散布専用アジュバント」の開発だ。

ドローン散布の“相棒”として

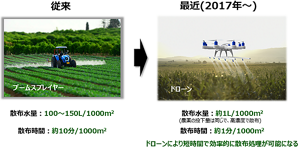

IT技術や人工知能、ロボットなどを活用した「スマート農業」が注目を集めているが、なかでもドローンによる農薬散布は水稲や小麦などを中心に普及が進んでいる。その最大の利点は、労力と散布量が著しく減ることだ。

「従来のブームスプレイヤー(車両型の散布機)に比べ、要する時間は10分の1。散布量は一反あたり100~150リットルだったところ、ドローンを使うとわずか1リットル。100分の1で済むのです。その一方で、ドローン散布ならではの課題も新たに浮き彫りになってきました」と林氏。

散布量が少ないだけに、きちんと散布できているのか視覚的に確認しづらいのだ。地上では植物のおよそ50センチ上から散布するのに対し、ドローンは設定上2メートルの高さから散布する。風に流されやすく、万が一、散布対象でない隣の畑にかかってしまうと出荷規制などで迷惑をかけることになる。いわゆる“ドリフト”問題だ。

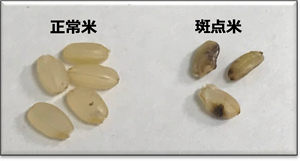

そこで、林氏らは北海道にある栽培圃場の水田で調査を行った。水稲栽培では、いもち病の発生が大きな問題であり、殺菌剤が欠かせない。さらにカメムシ防除の目的で殺虫剤を用いることも多い。カメムシはコメ粒を吸い、黒い痕を残す。その結果「斑点米」となった米は等級を落とし、生産者の収入に大ダメージを与えるのだ。さらにイヌビエなどの水田雑草もイネと栄養を競合する厄介な存在だ。

いずれも、必要最小の農薬できちんと防除するには、やはり薬剤の付着性を高めることが重要だ。そこで農薬の付着を可視化するため、ドローンで散布する薬液の中にブラックライトの照射で光る蛍光塗料を入れ、アジュバントを添加しない場合(無処理=農薬のみ)と、アジュバントを添加した場合(農薬+自社想定従来技術もしくは開発技術)を比較。

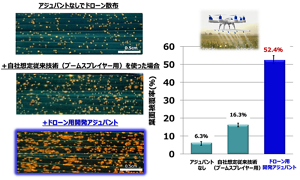

その結果、アジュバントを入れない場合は、散布はできているが、ムラがあり薬液が十分に葉を被覆できていないことが分かった。これに対して、開発中のアジュバントを用いた場合、自社想定従来技術(ブームスプレイヤー用)と比較しても、より多くの薬液が葉に付着(被覆)していることが示された。定量化すると、アジュバントなしでは6.3%だったのに対し、アジュバンド添加の開発品は52.4%と大きく被覆率が向上する結果となった

-

図4.ドローン散布時の除草剤の付着性を検証。対象植物はイヌビエ 。アジュバント添加した水溶液に蛍光色素(300倍希釈)を混ぜて調整 。散布後、ブラックライトを照射して撮影 。画像解析ソフトを用いて各葉3カ所で被覆率を測定し、葉6枚分の平均被覆率を算出。

殺菌・殺虫剤との併用においても、開発中のアジュバントでは良好な試験結果が得られている。2018年の試験では、開発品を添加した場合、斑点米の発生率を約半分に抑えられる結果となった(農薬のみの処理区では発生率が0.22%だったのに対し、開発品の併用区では0.11%だった。各試験区を9つのエリアに分け、各エリアの対角線上で1株1穂、合計50穂採取。1反復あたり1500~2000個の米で 斑点米発生率を評価し、試験区ごとに平均値を算出)。今後、この「ドローン専用アジュバント」が防除の安定化に力を発揮し、ドリフトの防止効果についても検証が進むことが期待される。

独創的アプローチで課題に挑む

さて、ここまで界面活性剤の知られざる用途として「アジュバント(機能性展着剤)」について紹介してきたが、実は他にも、界面活性剤を「植物の生育促進剤」として使うことで、作物の収益性を高める試みもあった。

その経験から「生育環境をきちんと制御できれば、植物はちゃんと応えてくれると実感した」と林氏は振り返る。この確信を胸に、そして界面制御技術を武器に、いま新たな挑戦が始まっている。後編では、林氏が率いる研究グループが現在取り組む「植物バイオマスを用いた土壌改良技術」を紹介する。

つづきは<後編>へ。

powered by ブルーバックス

- TOP

- イノベーションのDNA

- なぜ花王が? 農業分野で強みを発揮する理由