- TOP

- イノベーションのDNA

- ついに「5分の壁」を突破! 口腔ケアの新技術 「口腔装着物の洗浄」の常識を変える(後編)

イノベーションのDNA

-

#界面科学 #洗浄技術 #オーラルケア #口腔装着物 #バイオフィルム #口腔微生物

【特集:バイオフィルム洗浄(口腔)】

ついに「5分の壁」を突破! 口腔ケアの新技術

「口腔装着物の洗浄」の常識を変える(後編)

-

2022/12/21 Text by 堀川晃菜

知らぬ間に私たちの口の中にできる「バイオフィルム」。口腔内の微生物の温床となっているこの物質は、口腔細菌が自ら築き上げる「城」だ。菌※と彼らが分泌する物質が複雑に絡まり合ってできている。

よく聞く「歯垢」(プラーク)も歯の表面にできるバイオフィルムだが、打つ手はある。歯磨きのブラッシングと歯磨き粉の洗浄力だ。

一方で、バイオフィルムは入れ歯(義歯)や、歯列矯正のためのマウスピースといった口腔装着物の表面にもできる。おまけに義歯の表面でバイオフィルムが成熟すると、誤嚥性肺炎の原因にもなるカンジダという真菌(カビの仲間)が増えやすいなど、特に免疫力の低下した高齢者の健康リスクにつながりかねない(詳しくは前編)。しかし、口腔装着物をつけたまま歯磨きをすることは、難しいのはもちろん、歯科医からも推奨されていない。

とはいえ、歯磨きに加え、口腔装着物のケアも……となると、日々のことだけに、なかなか手間ひまかけたくないというのも実情だろう。

歯を磨いている間に、口腔装着物のケアも済ませられないか──。花王 パーソナルヘルスケア研究所の半田拓弥さんたちが新たに立ち上げたのは「歯磨き中の放置洗浄」というコンセプト。目指したのは5分以内の洗浄だ。

後編となる本記事では、どのように「5分の壁」を突破することができたのか、新技術の核となった2つの重要な発見を紹介する。

※本記事中では細菌だけではなく真菌なども含め、口腔内微生物をまとめて「菌」と表現します。

前編はこちら「スカッと痛快! 打倒「バイオフィルム」に燃えた研究員の挑戦 「口腔装着物の洗浄」の常識を変える(前編)」

バイオフィルムに「刺客」を送り込む

前編でも紹介したように、口腔内の“菌の牙城”とも言えるバイオフィルムは相当手強い複合汚れだ。バイオフィルム自身がタンパク質を含むだけでなく、城の土台に石垣があるように、菌たちがバイオフィルムを築く際には、まずタンパク質を足場にすることも分かっている。ところが、強力なタンパク質変性剤のSDS(Sodium dodecysulfate)という界面活性剤をもってしてもバイオフィルムは分解が難しい。

そんな難敵を前に半田さんたちが考案したのは、バイオフィルムを分解するのではなく「剥がす」洗浄法だ。そのためには、口腔装着物とバイオフィルムの境目にある界面に入り込んで、それぞれの表面に作用する洗浄剤が必要となる。

-

半田拓弥(はんだ たくや) 花王 パーソナルヘルスケア研究所 研究員。大学では生物化学工学を専攻。2009年花王(株)に入社。ハウスホールド研究所で洗浄技術研究と衣料用洗剤開発を担当した後、パーソナルヘルスケア研究所に異動。オーラルケア製品の開発に従事。「今までなかったもの」を創れる商品開発に生きがいを感じている。

半田さんの戦略を擬人化して説明してみよう。まず、口腔装着物の代表として選ばれたのは義歯(入れ歯)だ。この義歯と、バイオフィルムのタンパク質は悪友で、いつもべったりくっついている。でも義歯のためを思うと、なんとか二人を引き離したい。そこで二人の間に入り込んで、両者以上にそれぞれと仲良くできる〝刺客〟を投入する。そうすれば、義歯とバイオフィルムを決別させることができるはずだ……。

では、その〝刺客〟にはどんな素質が求められるのかというと、バイオフィルムのタンパク質と義歯の両方とかなり仲良くできるもの、つまり「双方と親和性の高い界面活性剤」ということになる。

-

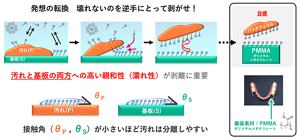

図1:口腔装着物の短時間洗浄を目指した洗浄コンセプト。なかなか分解できないバイオフィルムを剥がして洗い落とすことを目標に、バイオフィルム(汚れ)と義歯(基板)の両方と親和性の高い界面活性剤を探した。

ここで親和性の高さ(くっつき具合)を表すのが、図1に示す「接触角θ(シータ)」、つまり洗浄液の液膜が表面との間になす角度だ。θPはバイオフィルム(汚れ)表面と洗浄液、θSは義歯表面(基板)と洗浄液の間の接触角を表す。

いずれも、接触角θが小さいほど液が表面と馴染んでいる、つまり〝刺客〟となる洗浄成分(界面活性剤)が表面にくっつきやすい。逆に接触角θが開く(θの値が大きい)場合には、界面活性剤が表面にくっつきにくく、はじかれている。

このように固体の表面に対する、液体(この場合は界面活性剤水溶液)の親和性を専門的には「濡れ性」という。すなわち、バイオフィルムの足場であるタンパク質とも、義歯の基板となる素材(ポリメチルメタクリレート:PMMA)とも、同時に濡れやすい界面活性剤こそが、求める〝刺客〟ということになる。

では、ここからは下の図2を見ながら半田さんの説明を聞いてみよう。

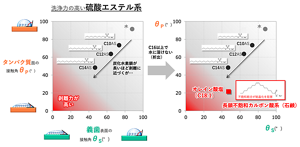

「図2の左のグラフをご覧ください。横軸は義歯に対する『濡れ性の高さ』を示しています。右へ行くほどθSの数値は大きくなるので濡れにくく、左に行くほど表面を濡らしやすいことになります。縦軸はバイオフィルムのタンパク質表面に対する濡れ性です。こちらも下へ行くほどθPが小さく、濡れやすくなります。全体として、左下に近づくほど、バイオフィルムを剥がすポテンシャルの高い界面活性剤ということになります」

-

図2:界面活性剤の構造と「剥離力」との関係。(界面活性剤と洗浄力の関係について、もっと知りたい方はこちら)

ベロッと剥がれることを確認! しかし……

そこまで分かっているなら、すでに〝刺客〟の有力候補は見つかったも同然?と思ってしまうが、そう簡単にはいかない。

「一般的に洗浄力の高い洗浄剤として、硫酸エステル系の界面活性剤があります。その中には炭素原子が12個つながったC12や、14個のC14の分子構造を持つものがあり、炭素の数が多いほど、つまり炭化水素鎖が長くなるほど、グラフの左下に近づきます。それならC16、C18と伸ばせば良いように思いますが、実は炭素が16以上になると、界面活性剤の分子同士での相互作用の方が強くなり、水に溶けなくってしまいます。析出してしまうと、そもそも洗浄剤として使えません」

なんと、困った。じゃあどうすればいいのか。

「ある程度の長さの炭素鎖を持ちながら、かつ、水にも溶けやすいものを探していく中で、炭素鎖の途中に二重結合を持つ分子(不飽和という)ならば、分子同士の相互作用が弱まり、析出を抑えられることが分かりました。それが今回見つかったC18のオレイン酸塩という界面活性剤です」

イメージとしては、まっすぐの鎖はびっしり詰められるが、二重結合の部分で折れ曲がる鎖は「くの字」になるので、整列しにくい。つまり分子が凝集しにくくなり、析出が抑えられるわけだ。

さぁ、オレイン酸塩のバイオフィルムに対する効果はいかほどか。バイオフィルムが付着した口腔装着物を再現する実験モデルを作り上げたのは、前編でも紹介したパーソナルヘルスケア研究所の園井厚憲さんだ。

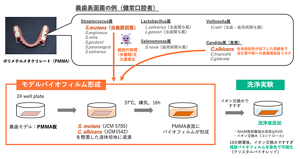

「実際に装着した義歯を集めて検証するのは難しいので、まずは義歯の素材であるPMMAを基板として、そこに人工的にバイオフィルムを形成させました。菌種としては、特に虫歯の原因として知られるミュータンス菌、そして真菌感染症のリスクがあり、誤嚥性肺炎の原因となるカンジダ菌を選びました。このモデルバイオフィルムを容器に入れ、そこにオレイン酸塩や比較対象の液体を加えて、洗浄試験を行ったのです」

-

図3:義表面に存在する微生物の例とモデルバイオフィルムを使った洗浄実験。今回のモデルバイオフィルムでは、ミュータンス菌(S. mutans)とカンジダ菌(C. albicans)の培養液に義歯の素材であるPMMA(ピンク色)を浸し、バイオフィルムを形成した。

洗浄後にどの程度バイオフィルムが残っているかは、バイオフィルムを紫色に染色する色素を使って可視化している。その結果がこちら。

-

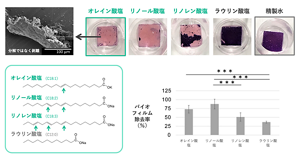

図4:バイオフィルムに対する洗浄効果の検証。各界面活性剤は10分静置で作用させた後、残存するバイオフィルムをクリスタルバイオレットで着色することで洗浄効果を可視化。オレイン酸塩での高い除去率が確かめられた。リノール酸との間には統計的な有意差はなかった。

図4上の右側は、精製水(灰色枠)や、二重結合を持たないラウリン酸塩を比較のために試した結果だ。基板の色が見えないくらいにバイオフィルムが紫色に染まっている。対して、左側の不飽和脂肪酸塩は特にC18で有意に高いバイオフィルム除去率を示した。接触角からの予想通り、C18で二重結合1つのオレイン酸塩による「放置洗浄」の可能性が手応えをもって確かめられたのだ。

でも、本当に「剥がす」ことで洗浄できたのか。「図4の左上の写真は、電子顕微鏡の画像です。オレイン酸塩で処理した基板の表面を観察すると、バイオフィルムがベロッと剥がれている様子が確認できました」と園井さんは話す。

だが、ここで洗浄時間という課題が残った。色々と条件を変えて検討しても、どうしても5分の壁が越えられない。開発担当者である半田さんは「丁寧に磨く人でも10分の歯磨きは長く感じられるだろうと思います。やはり5分以内の洗浄を諦めたくありませんでした」と語る。それにはこんな理由があった。

「5分」だから叶えられること

「義歯の使用者の方にインタビューを行った際、外した義歯を家族に見せたくない、旅行先で友人に見られたくないといった声や、夕飯後に部分入れ歯を外して放置洗浄している間に電話がかかってくると、慌てて装着しなおす、といったエピソードも伺いました。また、東日本大震災の避難の際に義歯を紛失してしまったとか、扱いに困った方がいらっしゃったようです。このような声から気付きを得て、やはり5分で洗浄できて、すぐに口に戻せるというのは、生活のあらゆる場面で価値を生むだろうと思いました」

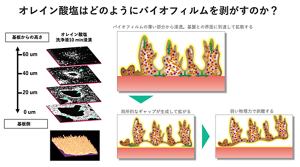

では、どうしたら「5分の壁」を越えられるのか。そこで「剥がれ方」の詳細解析に挑んだのが〝解析のプロ〟である解析科学研究所の原光志さんだ。解析に使用したのは、OCT (光干渉断層撮影)という手法。これは光の干渉性を利用して、試料(この場合はバイオフィルム)を壊すことなく内部構造を高分解能で撮影する技術で、大きく言えば、医療用のCTで輪切り画像を取得して体内を調べるのと同じアプローチだ。

-

図5:オレイン酸塩によるバイオフィルムの洗浄メカニズム。光干渉断層撮影(OCT)により解析。

このOCTによって、基板から20マイクロメートル(0.02ミリ)ごとに、バイオフィルムの断層を撮影していくと、意外なことが見えてきた。「それまでは〝剥がす〟というと、端から剥がれていくと予想していました。しかしOCTの画像を重ねると、バイオフィルムの真ん中からでも、いたるところから同時多発的に浮かび上がって剥がれていく様子が見えたのです。オレイン酸塩は、バイオフィルムの〝縁〟から侵入するだけではなくバイオフィルムを〝横断〟して浸透し、基板との界面に空洞をつくっていました。だからスルっと剥がれるようになったのだと考えられます」と原さんは話す。

つまり、バイオフィルムを緩めて、オレイン酸塩の浸透を加速するような新たな〝武器〟が見つかれば、10分を5分に短縮することができるかもしれない。これは大きなヒントだ。

-

原光志(はら てるゆき) 花王 解析科学研究所 研究員。新居浜工業高等専門学校では生物応用化学を専攻。2010年 花王(株)に入社。入社以来約10年間、電子顕微鏡や原子間力顕微鏡を用いた微細構造解析に従事。ナノの世界の面白さを伝えるため、現象の可視化に日々奮闘している。

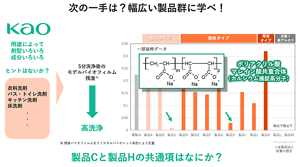

一方で新たな〝武器〟を求めて、半田さんは研究所の隣にあるホームセンターに向かっていた。カゴ一杯に自社のさまざまな洗浄剤をかき集め、研究室に持ち帰った。「私が以前、衣料・台所・住居用洗剤などを扱うハウスホールド研究所に所属していたこともあり、花王が幅広く手掛けているさまざまな洗浄剤の中にきっとバイオフィルムの剥離に寄与する成分があると思い、とにかく試しました」と話す。

-

図6:既存製品からバイオフィルムに効果的な洗浄剤を探索した結果(一部抜粋データ)

さっそく洗浄効果を調べていくと、製品Cと製品Hという2つの洗浄力が際立っていた。そして、この2つに共通して含まれていたのが「ポリアクリル酸マレイン酸共重合体」(PAA/MA)という高分子だった。

ついに「喜びの種」が誕生

今度こそ、オレイン酸塩とPAA/MAの合わせ技で5分の壁は超えられたか!?

花王 【特集 口腔バイオフィルム】 オレイン酸+PAA/MAで、バイオフィルムがみるみる剥がれる!

上の動画は、モデルバイオフィルムをオレイン酸塩とPAA/MAの水溶液に5分浸した後、液を攪拌した時の様子。上部にモヤモヤして見えるのは、剥がれたバイオフィルムだ。かき混ぜるだけの弱い力で、見事に剥がれている。ついに5分の壁を突破することができた。

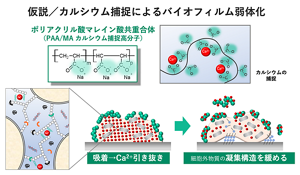

新たな〝武器〟ことPAA/MAについて、半田さんは次のように話す。

「このポリマーは、カルシウムを捕まえる分子として洗浄剤の分野では使われています。一方、バイオフィルムは、タンパク質、糖、DNA、無機イオンなどの菌が分泌する細胞外物質と菌体の複合物です(詳しくは前編)。カルシウムイオンは、バイオフィルム内で細胞外物質をつなぐ橋渡しをしているため、PAA/MAがその架橋を壊すことで、バイオフィルの構造を緩め、オレイン酸塩がより浸透しやすくしているのではないかと考えています」

-

図8:第二の〝武器〟となったポリマーPAA/MAのバイオフィルムに対する作用(仮説)

こうして、ついに義歯洗浄の常識を変える「5分放置のバイオフィルム剥離」技術が誕生した。この研究は、日本義歯ケア学会の第14回学術大会(2022年)で優秀発表賞を受賞し、優れた成果であることが認められた。不飽和脂肪酸塩で義歯上のバイオフィルムを剥離除去できることには、歯科医からも驚きの声が寄せられたという。

今回の記事では、開発の中心となったパーソナルヘルスケア研究所の半田拓弥さん、園井厚憲さん、解析科学研究所の原光志さん、3人の研究員にフォーカスして、技術開発の基盤となった研究を紹介したが、さらに製剤として形にするために、使い勝手に優れ、洗浄効果をより引き出せる安定な泡製剤の開発や容器の検討など、さまざまな角度からの検討が重ねられているという。

-

図9:プロトタイプの泡製剤の検討。250以上の処方(界面活性剤や添加剤などの調製)を試したことで5分後も高密着な状態を維持できる泡質にたどり着いた。

-

左から解析科学研究所の原光志さん、パーソナルヘルスケア研究所の半田拓弥さん、園井厚憲さん

日用品が変えるのは、私たちの生活のほんの一場面かもしれない。その「小さな喜びの種」を生み出そうと今日も奮闘する人たちがいる。創意工夫と科学に裏打ちされた技術力が一歩ずつ、新しい未来を紡いでいる。

前編記事はこちら

powered by ブルーバックス

関連記事:マウスピースに歯列矯正… 多様で身近になった口腔装着物に応える独自の洗浄技術

- TOP

- イノベーションのDNA

- ついに「5分の壁」を突破! 口腔ケアの新技術 「口腔装着物の洗浄」の常識を変える(後編)