- TOP

- イノベーションのDNA

- 「SDGs時代の洗浄剤」バイオIOSに見る花王の本気 ~化学の力で世界を救え(後編)

イノベーションのDNA

-

#バイオIOS #持続可能な洗浄 #生物多様性 #パーム油問題 #サステナビリティ #SDGs #界面活性剤 #洗濯課題 #食糧問題 #人口増加 #CO2削減 #硬水でのお洗濯機

【特集:バイオIOS(持続可能な洗浄)】

「SDGs時代の洗浄剤」バイオIOSに見る花王の本気

~化学の力で世界を救え(後編)

-

2023/11/10 Text by タカハシトモコ

人類が石けん、つまり界面活性剤を使い始めたのは紀元前にさかのぼる。石けんの時代が長らく続き、新たな洗浄基剤として「合成界面活性剤」が登場したのは1940年代のこと。以来、さまざまな課題を解決しながら進化してきた界面活性剤。1990年代には、肌への低刺激の追求や天然植物油脂の使用などの「人と環境へのやさしさ」と「世界中の人に届けられる経済性(生産性、コスト、安定供給性)」を実現していたが、時代は流れ、今やそれで十分とはいえなくなってきた。世界の爆発的な人口増加に伴う需要の増大を見据え、「環境に負荷をかけずに安定供給する」というサステナビリティの視点をいっそう重視する必要が出てきたのである。

そこで、花王の研究者が着目したのは、植物油脂原料のうち、従来から利用してきた炭素数12~14の部分ではなく、これまで使われてこなかった炭素数16~18の部分。これなら、食用の油と競合しにくく、用途も限られているため、人口爆発で界面活性剤の需要が増えても供給が可能になる。これこそが、SDGs時代の界面活性剤「バイオIOS」の誕生を担うのだ。

ただ、界面活性剤として使えるようにするには、乗り越えるべき高い壁があった。低温の硬水にも溶ける「高い水溶性」と、少ない量から洗浄できる「低いCMC(臨界ミセル濃度)」である。

後編では、バイオIOS技術の本質を探るため、肝となった分子の設計に迫る。この新しい界面活性剤は、従来のものと何が異なり、何を可能にしたのか。さっそく解明していこう。

サステナブルな分子は「折り曲げる」

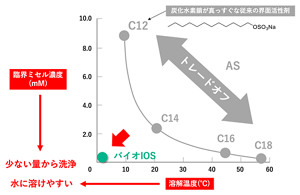

「前編でも触れた通り、界面活性剤に求められる基本特性としては、「高い水溶性」と「低いCMC(臨界ミセル濃度)」が挙げられる。高い水溶性とは、世界中のどこでも使えるように硬水や低温でも水に溶けやすいこと。日本では実感しにくいが、海外では硬水の地域が多いため、洗剤が不溶化して洗浄力を発揮しにくく、SDGsを考える上では譲れない点だ。一方、洗浄力を発揮する必要量の指標となるのがCMCで、この数値が低いほど、より少量から「ミセル」と呼ばれる球状の集合体を形成し、汚れを内部に取り込んで落とせるようになる。

界面活性剤にとってはどちらも欠かせない要素なのだが、両者はトレードオフの関係にあるため、高いレベルで両立させるのは困難だと考えられてきた。というのも、一般的に、疎水基の炭素鎖を長くすれば「ミセル」を作りやすくなる(CMCの値は低くなる)が、一方で疎水性が高いため、そもそも水に溶けにくい。逆に、炭素鎖を短くして水に溶けやすくすると「ミセル」を作りにくく(CMCの値が高い)、結果として洗浄に必要な量が多くなってしまうからだ。

-

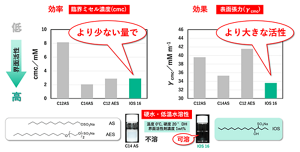

図1:界面活性剤における一般的な性質と「バイオIOS」が目指した特性

そして、SDGs時代に見合った界面活性剤として利用することになったC(炭素数)16~18は、従来のC12~14に比べて疎水基の炭素鎖が長く、水に溶けにくいというデメリットを抱えている。これは、末端に付ける親水基をいくら工夫したところで大きくは変わらない。さて、どうするか。

「ターニングポイントとなったのは、親水基の位置に着目したことです」と話すのは、長年、界面活性剤の研究開発をリードしてきた坂井隆也さんだ。

「これまで、疎水基の末端にしか付けられなかった親水基を、中間部に導入する技術を開発したのです。すると、16あった炭素が折れ曲がって『への字』になり、疎水基が炭素鎖12と4の2つに分かれるような分子形状になった。その12のほうの炭素鎖が、これまで界面活性剤に使われてきたC12とほぼ同じ役割をしてくれることがわかったのです」。

-

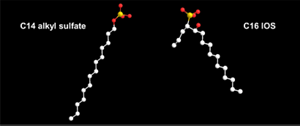

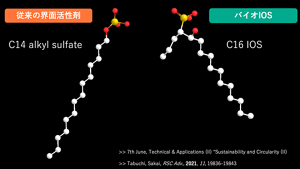

図2:従来のC14界面活性剤(左)と「バイオIOS」の分子構造。IOS: Internal Olefin Sulfonate(内部スルホン基型不飽和炭化水素)

つまり、水に溶けにくかったC16を“折り曲げて”「分子構造を新たに設計する」ことで、水に溶けやすい性能を有することができたのだ。この斬新な発想こそが、バイオIOS誕生の第一歩となった。

こうして、バイオIOSは、少ない量から界面活性を発揮しながら、高い水溶性も併せ持つという、相反する2つの性能を備えた画期的な基剤となった。そして、さらなる研究により、この2つをなぜ高いレベルで実現できるのか、その秘密が明らかになった。

-

坂井 隆也(さかい たかや)花王株式会社 研究開発部門 研究主幹。工学博士。国立大学法人山形大学客員教授。1992年 花王(株)に入社。素材研究所(現マテリアルサイエンス研究所)において、機能性界面活性剤の分子設計、工業的製法の開発、機能探索、作用機序の解析など多岐にわたり界面活性剤の研究・開発に従事。

直鎖のようにふるまう“曲者”

疎水基が折れ曲がることで、何が起きたのか。なぜ界面活性と水溶性を両立できたのか。 もう少し分子の世界に踏み込んでみよう。

従来の界面活性剤は、直線的に連なる直鎖の構造をしており、疎水基よりも親水基が大きい円錐の分子形状となる。そして、界面活性剤の水中濃度がある一定以上になると、複数の分子が集合して、ミセルと呼ぶ球体を形成する。このとき、疎水基を内側に、親水基を外側にした形態で安定するため、分子が密に集まった球体をつくる。

-

図3:界面活性剤分子の形と集合状態の関係。洗浄用にはミセル形成に有利な円錐型分子がふさわしい。

このミセルこそが、界面活性(洗浄力)の要となる。ゆえに、バイオIOSでも理想的なミセルを形成する必要があったのだ。

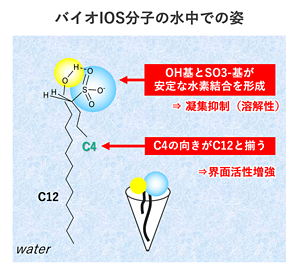

では、長い炭素鎖の中間部に親水基を付けたバイオIOSは、水中でどのような立体構造になっているのだろうか。解析したところ、なんと、折れ曲がって分かれたC4とC12が同じ向きに揃っていたのだ。つまり、2つの炭素鎖が“への字”に開くのではなく、ヘアピンのようにぴったりと閉じた形状になっていたのである。そのため、従来の直鎖と同じような円錐の分子形状となり、密なミセルを形成することができていたのだ。これが、バイオIOSに少ない量からの高い界面活性をもたらしたのである。

-

図4:詳細解析で見えた水中でのIOS分子形状。小さな水酸基(-OH)の働きで、大きくかさ張る親水基ができるとともに、C4とC12の疎水基の向きが揃う(出典:RSC Adv.2021,11,19836-19843)

それだけではない。もう一つの重要な特性、水溶性に関しても目を見張る結果となった。

通常、疎水基の炭素鎖が長いと凝集しやすいため、水溶性は低下するとされている。しかし、バイオIOSでは、分子内の中間部で2つの親水基が水素結合を形成していることが確認された。ここで大きな環状の親水部をつくることで、凝集が妨げられ、高い水溶性を実現していると考えられるのだ。

-

図5: バイオIOSのMaximun with Minimum(低温・硬水でも溶けて、少ない量で高活性)

このような様々な研究結果から、バイオIOSは、これまで難しいとされていた「界面活性と水溶性の両立」を果たしていることがわかった。そのうえ、徹底した検証により、硬水や低温などの厳しいグローバルな使用条件下においても水によく溶け、使用量が少なくても洗浄力を発揮できるCMCの低さを確認。界面活性と水溶性を高いレベルで実現する優位性があることが明らかになった。つまり、洗濯の際に電力を使って水温を上げる必要がなく、より少ない水量でもすすぎが可能になったことで、エネルギーと水の使用量削減に貢献できる洗浄剤だと言える。

ただのIOSではない、バイオIOSのすごさ

実は、石油化学系においては、かなり以前から「IOS」(Internal Olefin Sulfonate:内部スルホン基型不飽和炭化水素)が存在していた。炭素鎖の中間部に親水基をもつという、同じ構造の界面活性剤である。もちろん、バイオIOSは、植物油脂からつくり出したことが、何よりも大きな功績だ。だからこそ、名称も、天然油脂から生み出されたという価値を込めて「バイオIOS」となった。新しい時代の界面活性剤である。

ただ、古くからある石油化学系のIOSには、まだクリアできていないハードルがあった。それは、界面活性剤をつくる際、化学反応で黒くなってしまうこと。これを回避する技術がまだ完成されていなかったのだ。植物油脂原料を用いるバイオIOSも同様に、そのままでは黒く色づいてしまう。

「色のついた洗浄剤となると、どうしても抵抗感があるかもしれません。やはり界面活性剤は無色の方が望ましい。ところが、これが簡単ではありませんでした。海外でも長年、石油系IOSの研究課題として取り組まれていたのですが、我々は色づかない製造技術をいち早く確立できたのです。完成したときは『やった!』と思いましたね」と坂井さんはうれしそうに語る。

このIOSを無色でつくる技術も、花王が独自に開発したもの。世界をリードする大きな一歩であり、界面活性剤の実用化に向けて欠かせないポイントでもあった。

「C16~18の天然油脂原料で性能の高い界面活性剤をつくった技術と、無色のIOSをつくれるようにした技術。この2つが、SDGs時代の界面活性剤バイオIOSを誕生させることになった、我々の誇る技術です」と坂井さんは言う※。

しかし、バイオIOSの開発に成功したからといって、すぐに製品化できたかといえば、そうではなかった。これまで使っていた界面活性剤とバイオIOSを製品中で単純に置き換えるだけで、性能を発揮するとは限らなかった。いや、むしろ、最初は期待通りの性能を発揮しないケースの方がほとんどだったという。

「製品として成立させるためには、まずバイオIOSの本質を徹底的に理解する必要がありました。だからこそ、バイオIOSがなぜこれほどすぐれた特性をもっているのか、その詳細を明らかにするため、私たちは今も基盤研究に力を入れています」。そう語るのは、マテリアルサイエンス研究所・研究員の宮崎敦史さんだ。

-

宮崎 敦史(みやざき あつし)花王株式会社 マテリアルサイエンス研究所 研究員。2009年花王(株)に入社。入社以来、界面活性剤の基盤研究から工業化、応用技術開発に従事。低環境負荷かつ量産化可能な製造法開発や界面活性剤の作用機序解明研究を行ってきた。

「偶然、C16~18が水に溶けたから良い」ではなく、「なぜ溶けたのか?」という本質を追求し、メカニズムを明らかにする。そうすることで、今度は、その基剤を各製品の用途に合わせてチューニングしていくことができると、宮崎さんは語る。たとえば、製品が求める機能に対してどう処方化するか、安定性はどうか、など、研究に終わりはない。

私たちの暮らしに身近な衣料用、食器用洗剤やシャンプーなどのボディ用洗浄剤に限らず、塗料や医療品用原料、農業用薬剤、コンクリート薬剤など、界面活性剤は幅広い分野で使われている基剤である。バイオIOSの研究がさらに進めば、今後、多くの製品に導入される可能性がさらに広がるだろう。

「サイエンスの力で価値ある基剤をつくり出して、それを実用化する。時間はかかっても、必要なことだと思ってやっています。難しいことばかりですけどね」。そう言って坂井さんと宮崎さんは笑いながらも、決意に満ちた研究者の目をのぞかせた。

powered by ブルーバックス

<参考文献>

(※)バイオIOSの製造技術に携わった研究員

「イノベーションストーリーズ」バイオIOS誕生秘話

https://www.kao.com/jp/kaonokao/media/n20190412/

バイオIOSの特性について

坂井隆也「サステナブル時代の古くて新しいアニオン界面活性剤:バイオIOS」オレオサイイエンス 2020, 20(9), 417-423.

坂井隆也「界面活性剤とサステナビリティ」日本香粧品学会誌 2022, 46(4), 353-358.

Tabuchi, Y.; Sakai, T. Thermodynamically stable structure of hydroxyalkane sulfonate surfactant monomers in water achieving high water solubility and a low CMC. RSC Advances 2021, 11, 19836-19843.

Sakai, T. Bio-based Anionic Surfactant, Internal Olefin Sulfonate (IOS), as a Sustainable General Surfactant. IFSCC Magazine 2022, 25(3), 159-164.

Suzuki, T.; Yamane M.; Nishioka, T.; Nukada, Y.; Morita, O. Effects of internal hydrophilic groups of a newly developed sustainable anionic surfactant on biodegradability and ecotoxicity. Chemosphere 2022, 286, 131676.

- TOP

- イノベーションのDNA

- 「SDGs時代の洗浄剤」バイオIOSに見る花王の本気 ~化学の力で世界を救え(後編)