- TOP

- イノベーションのDNA

- インフルエンザ研究の新展開「唾液」に注目する理由

イノベーションのDNA

-

#まもる #感染予防 #上気道バリア機能 #衛生学 #生化学

【特集:インフルエンザ】

インフルエンザ研究の新展開「唾液」に注目する理由

あなたを守る「上気道バリア機能」の秘密(後編)

-

2020/02/05 Text by 堀川晃菜

前編では、インフルエンザにかかりやすい人には、かかりにくい人に比べて予防を多く行っている人が多いという衝撃の調査結果を紹介した。かかりやすい人が多くいる一方で、かかりにくい人もまた一定数いる。これを“体質の違い”と言ってしまえばそれまでだが、感染のしやすさを左右する「個人差」とは何なのか。

花王の研究チームは一要因として、かかりやすい人とかかりにくい人では「唾液」の量に違いがあることを発見した。さらに被験者から採取した唾液を調べた結果、「インフルエンザウイルスの感染をほとんど起こさない唾液」と「多くの細胞が感染してしまう唾液」がある、すなわち唾液の質に個人差がある可能性が見出されたのだ。

唾液中に「抗インフルエンザ効果」をもたらす成分が含まれている──その正体とは。どうしたらインフルエンザにかかりにくい“質の良い唾液”を手に入れることができるのか。

花王 パーソナルヘルスケア研究所 山本真士氏へのインタビューをもとに、日常生活の中で実践できる新たなインフルエンザ対策の可能性を見出すまでの軌跡に迫った。

唾液にみる大きな差

「今日も、いつものやっていますね」

ある時期の花王の研究所では毎日のように社員が他の社員の唾液を採取するという、ちょっと異様な光景が繰り広げられていた。

顔見知りを相手にちょっと気まずかったのではないかと想像するが、こうした地道なサンプリングを経て、唾液のインフルエンザウイルスに対する個人差が解析された。

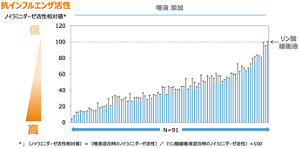

実験では91名の社員から提供された唾液をもとに「抗インフルエンザ活性」に関する実験が行われた。まず採取した唾液をインフルエンザウイルスと一定の比率で混ぜ、これを培養細胞に感染させる。その後、インフルエンザウイルスに特有の「ノイラミニダーゼ活性」(詳しくは後述)を利用して培養細胞への感染の程度を調べた。

-

【図1】20~50代の男女91名から採取した唾液の抗インフルエンザ活性を調べた結果。基準値として唾液の代わりにリン酸緩衝水溶液を混合した場合のノイラミニダーゼ活性を100とし、各個人から採取した唾液を同量混合した場合の相対値を算出することで、唾液によるインフルエンザウイルスの感染抑制の効果をみている。

その結果、同じ唾液量を混合したとしても、唾液をまったく加えない状態に等しいほど感染が広がった場合がある一方で、ほとんどといって良いほど感染が抑えられた場合もあった。つまり、抗インフルエンザ活性の低い唾液と、活性が高い「質のよい唾液」がある。唾液のインフルエンザウイルス感染抑制効果に「個人差」があることが見出されたのだ。

この実験はA型インフルエンザの異なるウイルス株で行われ、両方のウイルス株で感染の抑制効果に差があることが確認された(ただし、この実験で用いた細胞は、ヒト由来のものでなく研究用途に広く用いられているイヌ由来のMDCK細胞であるため、ヒトにおけるインフルエンザの罹りやすさを定量的に示すとは言い切れない)。

「興味深いのは、この差が何に依存するのかという点です。そこで続いて生物科学研究所のメンバーが唾液の成分について解析を進めてくれました」(山本氏)

-

花王株式会社 パーソナルヘルスケア研究所 山本真士氏。大学では錯体化学を専攻。2001年、花王(株)に入社、食品研に配属される。現在はパーソナルヘルスケア研で開発を担当。技術を製品として昇華させることに情熱を注いでいる。

活性成分をついに特定!

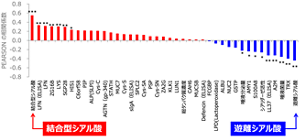

生物科学研では、先に記した91名の唾液中に含まれる約40種類の成分について測定。具体的には、30種類のタンパク質のほか、粘膜免疫で重要な役割を果たす分泌型IgAという抗体(前編参照)や抗菌ペプチドなどについて、その含有量を測定した。そして各唾液の抗インフルエンザ活性との相関関係を解析し、感染の抑制にはたらく成分の特定を行った。

-

【図2】唾液中の抗インフルエンザ成分の網羅的な解析の結果。結合型シアル酸を筆頭に、いくつかの唾液成分と抗ウイルス活性に相関が認められた。赤のバーは唾液抗インフルエンザ活性に正相関する成分。青のバーは逆相関する成分

その結果、最も正の相関が高かったのが「結合型シアル酸」という物質だ。シアル酸は細胞表面に存在し、さまざまな生理機能に関わるほか、ウイルスなどが細胞に取りつく際の目印にもなることが知られている。

この場合のシアル酸の「結合」相手は、主に糖タンパク質を指している。たとえば、粘膜のヌルヌルの主成分として知られる「ムチン」などである。こうした、何らかのタンパク質に結合した状態のシアル酸を総称して「結合型シアル酸」と呼んでいる。

一方で、唾液の成分を調べた際には、タンパク質と結合していない単体の「遊離型シアル酸」の量も測定された。ところがこちらは、結合型シアル酸とは対照的に、最も負の相関を示す物質となっていたのだ。この結果は何を意味しているのか?

感染抑制の推定メカニズム“おとり作戦”

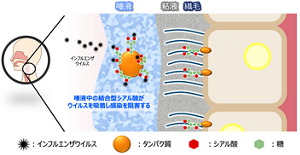

前編でもインフルエンザウイルスの感染経路について触れたが、感染が成立する場所は、鼻や喉の奥までの上気道を覆う粘膜上皮細胞だ。

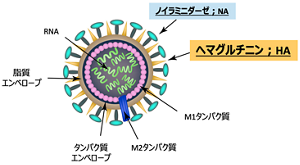

インフルエンザウイルスの粒子表面には、2種類のタンパク質が突起物のようにたくさんあり、スパイクのような外殻をつくっている。このスパイク状のタンパク質の1つである「赤血球凝集素(ヘマグルチニン;HA)」 が宿主(ヒト)の細胞表面にあるシアル酸に吸着、これをとっかかりにウイルスが細胞内へ侵入することで感染が成立する。

その後、ウイルスは細胞内で増殖し、もう1つのスパイク状タンパク質である「ノイラミニダーゼ;NA」の作用で細胞表面のシアル酸を分解することで、殻を破るようにして細胞外に出ていく。このようにして、感染がさらに他の細胞へと拡がっていくのだ。(図1に示した実験は、この「ノイラミダーゼ活性」を利用してインフルエンザウイルスの感染の程度を評価するものだった。)

-

【図3】インフルエンザウイルスの構造。細胞表面にあるヘマグルチニン(HA)を介して宿主の細胞に感染し、ノイラミニダーゼの働きで細胞外に放出されることが知られている。

一方、今回の解析で明らかになったのは唾液中の「結合型シアル酸」の量に応じて感染が抑制されるということ。「本来は細胞表面のシアル酸に向かうウイルスを唾液中の『結合型シアル酸』がトラップすることで、細胞への吸着・感染自体を阻止しているのではないかと推定しています」と山本氏は話す。

-

【図4】唾液中の結合型シアル酸の作用機序の推定。インフルエンザウイルスが細胞表面の受容体(細胞のタンパク質に結合したシアル酸)に到達する前に、唾液中の結合型シアル酸がウイルスを吸着することで感染の成立を阻害していると考えられる。

たしかにそう考えると、結合型シアル酸が抗インフルエンザ効果と最も正の相関が高かったことにも合点がいく。では遊離型シアル酸の負の相関についてはどう捉えられるのか。

「単に細胞表面にシアル酸さえあれば、ウイルスが吸着するというわけではありません。さらに詳しくみると、末端のシアル酸の次にガラクトースが結合している場合にインフルエンザウイルスの受容体となっています。つまり、インフルエンザウイルスは単体のシアル酸は認識しない。唾液中のシアル酸の多くがフリーの状態で存在していると、吸着・感染の抑止効果も発揮できないのだと考えられます」(山本氏)。

また、A型インフルエンザに限らずB型インフルエンザの場合も、ヘマグルチニンを介した感染メカニズムは共通しているため、ウイルスの型によらない抑制効果があるものと期待することができる。

つまり、抗インフルエンザ効果の高い「質の良い唾液」の条件は、糖タンパク質と結合したシアル酸がたくさん含まれていること。唾液中のシアル酸の状態が「唾液の質」を決める1つのバロメーターになるのだ。シアル酸の生理機能の中でも、唾液中のシアル酸に注目した研究は数少なく(※1, ※2)、大規模にヒトから唾液を集めて検証を行ったからこそ実際に確かめられた新たな事実だ。

「唾液の出所」が大事だった

さて自分が「質の良い唾液の持ち主」だったらよいのだが、そうでなければ、どうしたらよいのか……。前編では、インフルエンザにかかりにくい人は、かかりやすい人に比べて「唾液の量」も多いことを紹介した。

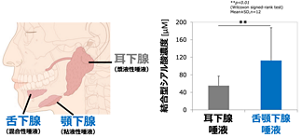

そこで山本氏らが模索したのが「唾液の量と質を同時に高める」方法だ。まず注目したのが、唾液腺によって唾液の質は違うのか、という点だった。

唾液をつくる組織「唾液腺」の中でも、三大唾液腺と呼ばれる耳下腺(じかせん)、顎下腺(がっかせん)、舌下腺(ぜっかせん)。それぞれの開口部は目視で確認できるため、狙いを定めて直接、採取することができる。

研究チームは「耳下腺」と「舌下腺と顎下腺の混合唾液」を分けて採取し、それぞれに含まれる結合型シアル酸の量を評価。その結果、耳下腺唾液に比べて、舌下腺と顎下腺の混合唾液(舌顎下腺唾液)は、結合型シアル酸が約2倍多く含まれることが明らかになった。

-

【図5】左:大唾液腺の場所。耳下腺唾液はサラサラした漿液性だが、顎下腺と舌下腺からは粘液性のある唾液が分泌される。右:舌顎下腺唾液と耳下腺唾液、それぞれにおける結合型シアル酸の濃度。

「耳下腺から出る唾液には、タンパク質を分解して食べ物の消化を助けるアミラーゼなどが含まれています。一方で、舌下腺・顎下腺から出る唾液は、少し粘り気があり、それはムチンなどの糖タンパク質によるものと考えられます。ネバネバの唾液に悪いイメージを持たれる方も多いかもしれませんが、それは細菌の仕業でそうなった場合です。舌下腺や顎下腺から出る唾液にはもともと粘性があり、口腔や上気道の粘膜を保護していると考えられています」(山本氏)

質の良い唾液を増やすには?

唾液の中でも「舌顎下腺唾液」を選択的に増やすことが、具体的なゴールとして見えてきた。一般的に、唾液の分泌量はリラックスした状態、すなわち副交感神経が優位のときに増える(ただ、受験などの大事な局面ではそれも難しいかもしれない。むしろ緊張で口が乾きそうだ)。また、唾液腺のマッサージによっても分泌が促進できることが知られている。

(マッサージ法を知りたい方は「花王健康科学研究会」サイトへ)

https://www.kao.com/jp/healthscience/report/

こうした方法に加えて、より日常的に、いつでも、どこでも手軽に実践できる方法はないか。唾液が出るといえば、そう、食事だ。研究チームは味覚の種類と唾液分泌の関係を調べるためにさまざまな素材を試すことにした。

真っ先に梅干しが思い浮かぶが、果たして酸味で舌顎下腺唾液は増えるのか。結論から言うと、残念ながら答えはNO。たしかに唾液の全体量は増えるのだが、そのほとんどは「耳下腺唾液」だったのだ。耳の下がジーンとなるときには、消化酵素のアミラーゼを多く含む耳下腺唾液が出ていたのだ。口が潤う意味でも悪くはないが、やはり舌顎下腺唾液を分泌させたい。

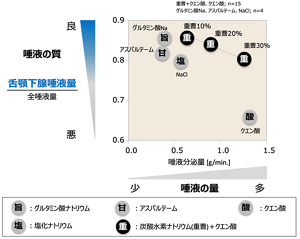

味覚と唾液の「総量」について調べた先行研究(※3、※4)を参考にしながら、研究チームはクエン酸(酸味)、グルタミン酸ナトリウム(旨味)、塩化ナトリウム(塩味)、アスパルテーム(甘味)のほか、新たに炭酸水素ナトリウム(重曹)とクエン酸の組み合わせも検討に加え、それぞれを口に含んだ際の唾液の量と質を比較。

その結果、旨味、塩味、甘味では「舌顎下腺唾液」の割合が高いことが分かった。しかし唾液の量自体が少ない。一方で、重曹とクエン酸の組み合わせでは「舌顎下腺唾液」の割合が高く、かつ量も酸味に近づけられる。つまり、重曹とクエン酸を組み合わせることで「質」と「量」ともに優れた唾液をもたらす可能性があることが示された。

-

【図6】味覚刺激による唾液分泌量と全唾液中の舌顎下腺唾液の割合。酸味(クエン酸)、旨味(グルタミン酸ナトリウム)、塩味(塩化ナトリウム)、甘味(アスパルテーム)、重曹(炭酸水素ナトリウム)のそれぞれを含有する固形製剤を舐めたときの唾液を採取して評価。ただし重曹の場合は、クエン酸を中和条件で同時に配合。

重曹は、酸性の水分があれば細かい気泡を激しく出す。たとえば炭酸飲料のしゅわしゅわだ。その時に口中で感じる強い物理的刺激によって、実は特に顎下腺から唾液がたくさん出ていたのだ。今回の系統的な実験によって、はじめて見出された新たな知見だ。

「上気道バリア機能」で感染に強い社会を

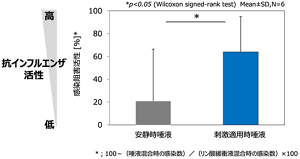

最も肝心なのは、この重曹とクエン酸の組み合わせによる刺激で唾液の「抗インフルエンザ効果」は高まるかどうかだ。

「重曹+クエン酸」で刺激して得られた唾液と、同量の安静時の唾液をA型インフルエンザウイルスと混合し、培養細胞に感染させた。そしてインフルエンザウイルスに対する効果、すなわち「唾液の質」を検証した。

その結果、安静時の唾液は感染を21%抑制したのに対し、「重曹+クエン酸」で刺激した唾液は64%まで抑制。口の中というまさに“水際”において「唾液の量と質」を同時に高めることで、インフルエンザの感染リスクを押し下げられる可能性が示された。

舌への味覚や物理的刺激ならば、うがいのように場所も選ばず、ここぞというときにオンサイトで対策することも可能だ。電車内などの人混みでも、さっと手軽に実践できる。

-

【図7】 図1で示した実験と同じ方法で抗インフルエンザ活性を評価。1×103pfu/mlの感染性インフルエンザに対し安静時唾液と「重曹+クエン酸」刺激時の唾液の効果を比較。

「今後は、このような刺激によって唾液が分泌されるメカニズムについて詳細を解明していきたいですね。また、臨床試験での有効性検証も是非進めたい」と山本氏は語る。

インフルエンザの脅威から頑張る人を守りたい、そんな願いを発端に「上気道バリア機能」に着眼した一連の研究。その成果が、あなたを守ってくれる日がきっと訪れるはずだ。

powered by ブルーバックス

※1 White, MR.; Helmerhorst, EJ.; Ligtenberg, A.; Karpel, M.; Tecle, T.; Siqueira, WL.; Oppenheim, FG.; Hartshorn, KL. Multiple components contribute to ability of saliva to inhibit influenza viruses. Oral Microbiology Immunology 2009, 24, 18–24

※2 Limsuwat, N.; Suptawiwat, O.; Boonarkart, C.; Puthavathana, P.; Wiriyarat, W.; Auewarakul, P. Sialic acid content in human saliva and anti-influenza activity against human and avian influenza viruses. Arch Virol 2016, 161, 649–656

※3 平澤雅利 「小児の唾液分泌速度に関する研究 咬合圧刺激および味質刺激に対する反応」小児歯科学雑誌 2000, 38(1), 93-103.

※4 杉本久美子 「味覚・旨味と自律神経活動」 日本味と匂学会誌 2010, 17(2), 109-115.

- TOP

- イノベーションのDNA

- インフルエンザ研究の新展開「唾液」に注目する理由