- TOP

- イノベーションストーリーズ

- イノヴェイションが生まれる組織とは:花王が見出した組織構造の最適解

イノベーションストーリーズ

-

#イノベーション #働き方 #組織 #スクラム

イノヴェイションが生まれる組織とは:花王が見出した組織構造の最適解

-

2022/02/28 | WIRED.jp

-

(写真左より)花王 研究開発部門 研究戦略・企画部 主席研究員の福田和之。経営学者の宇田川元一。花王 研究開発部門 研究戦略・企画部 部⻑の前田晃嗣。

花王は日用品に限らず、社会課題に根ざした研究開発によって生み出された新しい技術革新を起こす企業だ。多くの研究者を擁し、商品を生み出し続ける花王だが、多くの企業が組織の改革を模索する昨今、花王の組織構造はどう位置づけられるのだろうか。今回は花王をはじめとした組織のイノヴェイションの源泉を探るべく、組織における対話や企業変革を研究する経営学者の宇田川元一を招き、花王の技術資産を社内外で「つなぐ」役割をもつ研究開発部門 研究戦略・企画部部長の前田晃嗣と同部門主席研究員の福田和之とともに「組織とイノヴェイションの関係」について語らいあった。

新規事業を起こす企業の傾向

新しい発想、新しい事業。経済が低迷するなか、多くの企業がイノヴェイションを求めて苦境を脱しようと試みている。

それでは、実際にイノヴェイションを起こしてきた企業はどのような取り組みをしているのだろうか。特に大企業において、既存の事業を軸としながら、時代や市場に目配せをし、新たな領域にチャレンジする方法とはいかなるものだろう。

多くの企業がその成功を目指すが、企業により進め方はさまざまだ。花王のイノヴェイションをひも解く前に、イノヴェイションが生み出される企業の特徴について宇田川元一に話を訊いた。事業戦略のプロとして、これまで数々の企業にインタヴューを実施し、企業のイノヴェイションの現場を見てきた宇田川に、組織の特徴を訊き、『WIRED』日本版で類型化を試みた。

-

宇田川元一|MOTOKAZU UDAGAWA

埼玉大学経済経営系大学院 准教授。経営学者。『組織が変わる──行き詰まりから一歩抜け出す対話の方法2on2』(ダイヤモンド社)、『他者と働く──「わかりあえなさ」から始める組織論』(NewsPicksパブリッシング)著者。 2006年早稲田大学アジア太平洋研究センター助手、07年長崎大学経済学部講師・准教授、10年西南学院大学商学部准教授を経て、16年より現職。専門は、経営戦略論、組織論。 ナラティヴ・アプローチに基づいた企業変革、イノヴェイション推進、戦略開発の研究を行なっている。また、大手製造業やスタートアップ企業のイノヴェイション推進や企業変革のアドヴァイザーとして、その実践を支援している。 HRアワード2020書籍部門最優秀賞受賞(『他者と働く』)。07年度経営学史学会賞(論文部門奨励賞)受賞。

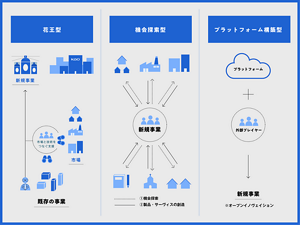

宇田川の話を訊きながら、今回は「イノヴェイションが起こる組織の特徴」を、次の3つに分類した。

1:花王型(技術ドリヴン型)

2:機会探索型

3:プラットフォーム型

まずは、今回紹介する花王のような、研究開発から新規事業をつくる技術ドリヴン型を解説する。これは自社でものづくりをする研究開発、いわゆるR&D(Research and Development)が基盤にある企業だ。

「例えば技術ドリヴン型のNECは、評価基準、品質管理基準、業績、事業の評価基準など、旧来とは異なるKPIで対象を評価することで、事業開発をしながら組織の変革を試みました。この事業開発を入り口にした組織変革により、既存事業も新しいことをやりやすくなる。この三重構造がイノヴェイションを生みやすい組織の特徴です」(宇田川)

この『技術ドリヴン型』には軸となる既存の事業があるが、これまでの進め方を踏襲するとスピードが遅くアカウントも小さいままだ。さらに人事や管理体制の仕組みができあがっていることから新たな事業開発が難しい点もある。そのため別の組織を内外につくり、新規事業を動かす支援体制をつくるのも特徴だという。

「例えばライオンでは、新規事業開発の領域で“間”をつなぐ役割の媒介者とも言うべき方が頑張っています。新規事業開発は新しい事業ばかりが注目されますが、実は会社はそれだけでは動かない。会社の経営上の課題や、事業上の課題と新しい取り組みをかみ合わせていくことが重要です」(宇田川)

このあと、花王ならではのイノヴェイション創発についても紹介していくが、この技術ドリヴンのなかでも、花王が特徴的なのは、研究開発部門に所属する人たちもしっかりと市場を見て機会探索をし、それを反映した研究をしている点だ。

-

IMAGE BY AMARENDRA ADHIKARI

続いて紹介するのは「機会探索型」。商社やサーヴィス産業全般、さらに近年増えているクラウドサーヴィスなどを提供するスタートアップ企業など、研究開発部門をもたない企業を指す。宇田川はこれを「機会探索型」と分類する。これは常に機会を探索し、市場を捉えてサーヴィスをつくるというもの。リーンスタートアップなどの方法を用いて事業開発していく企業があてはまる。

「リクルートでは『Ring』(※1)という新規事業提案制度が1982年からあります。いわゆる新規事業プランコンテストで、多くの社員が応募します。この制度を通じて、メンバーは『新しいことを考えることが我々の仕事である』と気づかないうちに体得するのではないでしょうか。

蓄積されてきた技術のなかには、既存の顧客との関係では活用しきれないものもあります。それらをどう新しい事業にしていくのか。技術ドリヴン型と機会探索型は、進め方や目標は違いますが、やっていることの本質は近いと言えます」(宇田川)

さらにもうひとつ。「プラットフォーム構築型」もあると宇田川は指摘する。

これはSAPやAWSのようにクラウドプラットフォームを構築し、外部のプレイヤーと協働しながら新たなビジネスを生み出していくオープンイノヴェイションタイプだ。

この事業では自分たちの事業の原点に返り、そこからできていないことを発見する、SAPに代表されるようなデザイン思考に基づく運営が多い。

「プラットフォーム型は、スーパー変革型とも言えますが、人の入れ替えが少ない日本企業ではあまり例がないかもしれません。しかし、日立は日本の企業で基盤からの大変革を徐々に実施していった興味深い企業だと思います。日立のDXソリューション『Lumada(ルマーダ)』は、プラットフォーム構築型とも言えるかもしれません」(宇田川)

花王型(技術ドリヴン型)、機会探索型、プラットフォーム構築型。3つに類型化された「イノヴェイションが生まれる組織構造」を踏まえ、今回は「技術ドリヴン型」でイノヴェイションを生み出している花王に話を訊く。そこからは特徴的なマトリックス運営という理想の組織像が見えてきた。

(※1)Ringは、リクルートグループ会社従業員を対象にした新規事業提案制度。

-

前田晃嗣|KOUJI MAEDA

花王 研究開発部門 研究戦略・企画部 部⻑。2017年7月までパーソナルヘルスケア研究所 所⻑を務めていた。

30年間続くマトリックス運営

花王からは研究開発部門 研究戦略・企画部部長の前田晃嗣と同部門主席研究員の福田和之が登場。ふたりは技術資産を社内外で「つなぐ」役割を担っている。

前田はまず、開発研究の縦割りと、基盤研究の横割りについて、次のように解説する。

「花王には縦軸に化粧品、スキンケア、ヒューマンヘルスケア、ファブリックケア、ホームケア、ケミカルに分類できる研究所があります。それに対し、物質科学、生命科学、生産技術、人間科学というかたちで基盤技術を研究する研究所が横串になっています。これがマトリックス運営です」

花王のマトリックス運営の歴史は長く、71年に、花王の中興の祖である丸田芳郎が社長に就任した当時から導入されている。ただ、その当時はマトリックスという名称は使用されていなかった。初期は「研担会議(研究担当者会議)」という名の打ち合わせに毎月社長も加わり、技術をどう製品にしていくかという議論が繰り広げられていた。現在は月に1度の「i-マトリックス会議」が開催され、研究分野以外の人材も有志で集まっている。

「サイエンスからテクノロジーへの転換やシーズとニーズのマッチング、異質なものとの協働がマトリックス運営の肝です。同じ分野のものが集まって出てくる発想は限られてしまいますが、異質な人が集まることで人の化学反応が起きます」と前田は言う。

企業によっては事業本部のなかに研究所が存在し、事業部が設計したものを研究開発(R&D)していくことが多いが、花王の場合はR&Dが独立しているのが特徴だ。

研究側から消費者を見て、ものづくりの提案をしていくスタイルで、R&D主導のものづくりが多い。前田は「『研究開発を経営の核にする』という自覚をもって活動するのが花王のR&Dならではだ」と言う。

現在、花王の研究所には国内外あわせて3,100名の研究員がいる。研究開発部門はまさに人材のバンクのようになっていて、これまでに多くのイノヴェイションが起きている。

例えば、血行を促進する入浴剤「バブ」の開発に「炭酸ガス」の基盤技術が使われているが、炭酸ガスは髪にもいいことから育毛トニック「サクセス」の発売にもつながった。さらに、皮膚の土台部分の血流の本質研究を推進することになり、これらの知見からスキンケアシリーズ「ソフィーナiP」も開発されるなど、事業部を横串でさすように商品が展開された。

基盤研究所がつくった技術を商品開発研究所がうまくビルドインして製品にする。ひとつの技術でも、事業をまたいで横展開できるのは花王ならではだろう。

一方で「アタック」のように、改良を重ねる持続的イノヴェイションの例もある。

「アタックは画期的な商品で、発売から何度も改良を重ねてきました。そして粉末から液体タイプの洗剤への進化という大きなイノヴェイションもありました。絶えず革新し、また大きなイノヴェイションを起こす。それを繰り返していますね」と前田は言う。

-

福田和之|KAZUYUKI FUKUDA

花王 研究開発部門 研究戦略・企画部 主席研究員。2014年5月まで香料開発研究所に所属していた。

スクラム型とリレー型でメリハリよく

宇田川は、前田による花王のマトリックス運営を聞き、日本の経営論を振り返る。

「1980年代は日本的経営論が盛んに議論されていました。当時、金字塔になった概念はスクラム開発です。86年に経営学者の竹内弘高さんと野中郁次郎さんが発表したもので、日本型の製品開発はさまざまな機能分野を横断しながらラグビーのスクラムのように研究開発しているというものでした。一方、欧米型はリレー型でバトンをつなぐように研究開発をしている。現在の日本企業を見ると、昔はスクラムでやっていたのに、いまはリレーでやっている感じがします」

宇田川は花王は技術ドリヴン型であり、かつその実行はスクラム型でいまでも継続していると指摘。リレー型に移行した企業が多いため、「いまも実践しているんですね」と驚いた表情を見せる。

リレー型は、いわゆる「自分の仕事」が終われば、次の部門へバトンをわたすため効率がいい。一方でスクラム型は「自分の仕事」だけではなく、全体を把握してさまざまな部門を横断する。花王のマトリックス運営は、スクラム+リレーでまさにハイブリッド。研究開発と事業を縦横無尽に横断するための“最適化”がされているのだ。

前田は「スクラム型(マトリックス型)にもデメリットはある」と言う。「とにかく時間がかかり、効率的な仕組みではない」と言うのだ。

「しかし、スクラム型(マトリックス型)で研究について突き詰めて議論し、その本質がわかるとそれを応用できる。つまりひとつのブレイクスルーができるのです。『わたしはここまで』というリレーではなく、対話をして突っ込み合うことで共感が生まれてくる。それが花王の強みかもしれません」

スクラム型で必要なのは、自分たちがいまどこにいるのかを知るための「地図」だ。事業化に向けた研究戦略立案にかかわる福田は、各所で起きている化学反応をとりまとめ、テーマを管理し、それらを導くための羅針盤を作成している。

福田は「技術だけだと何に役立つかわからないので、技術と価値をセットにしながらマップにまとめています」と言い、商品開発までの工程はスクラムとリレーの組み合わせになっていると解説する。

「商品開発は部門間で協力してリレー式でどんどん進めていくのに対し、一歩手前の技術開発はスクラム型で議論を重ねながら進めます。技術面をまさにマップにして全体を見て、あらゆる技術を可視化し『これとこれを組み合わせたら何ができるだろう?』と発想する場もつくっています」

消費者起点という意識

開発された商品を使うのは消費者だ。そしてそこまで届けるのには研究者以外のビジネスサイドの多くの人間と協働していかなければならない。宇田川は花王のコラボレーションについて、前田と福田に投げかける。

前田は「もちろん事業部と研究者たちが毎月コミュニケーションをとっています。そのときに研究側も顧客にどう届けたらいいかという発想をもっています。丸田芳郎社長はかつて自分の足で店頭に行き、商品を見ながらじっと考えていたと言われています。研究者が、自分たちの技術は商品として顧客に渡るというイメージをしっかりもっているのが花王の文化ですね」

宇田川はこれを聞き、こう指摘する。

「研究開発の立場の人々が、単に技術だけを見るのではなく、技術を媒介にして消費者との架け橋になっている。大企業でこうしたことを実践している研究開発部門の人々を見たことがない。何か企業として受け継いでいる価値や具体的な取り組みの慣習などがあるのだろうか」

研究者が“消費者起点”で考える花王の文化は1971年から1990年まで社長を勤めた丸田芳郎の時代からずっと続くものだ。宇田川は「つまり、やり続けているということが大事なのですね」と言う。

情熱があれば研究を続けられる文化

やり続けること。これは花王にしっかりと浸透する文化だ。

福田は「弊社の場合、研究開発テーマの管理にステージゲートを設けていません。途中でやめるという決断を迫られるのではなく、花王では研究者本人の情熱があればやっていいとしています。普通の会社であれば途中でやめているものでも、つきつめることでポッと花が咲くことがありますから。もちろん自分本位になるのはいけないと思いますが、自分が思いついたらそれをやるし、それを許すという文化があります」と言う。

宇田川は「戦略論的に言うと、事業ポートフォリオを変革していくために、さまざまな可能性を育てながら領域を定めていくというのは納得感がある」と言う。

「例えば、数々のイノヴェイションを起こした3Mの『15%カルチャー』は、社員のもち時間の15%を新商品開発や業務改革など新しい挑戦に使うことを推奨しています。3Mはポートフォリオを5年間で何割入れ替えるとか、既存事業を売却することまで最高財務責任者(CFO)が念頭に入れているからこそ、このルールが機能しています。ほかの企業が表面的に真似ようとしても機能しません。日頃は単調な仕事をしているから15%くらい新しいことをやってみようとなっても、それを深耕したり、活かす体制が伴っていなければ実現できないのです」

技術は属人的と言い切れる強さ

このように“やり続ける文化”のなかで、研究者の情熱という数値化しづらいものでも企業としてそれを受け入れていく。そこには「人」への信頼が大きい。

前田は「技術は属人的なものですから、その人を中心に広がっていくという考え方です。技術を管理するより、人を育成する方が全体としてはプラスではないかと思います」と言い、福田も「技術がわからなければ人に聞けという発想で、その技術がわかる人を探して聞きに行く」と話す。

宇田川は「『技術は属人的なもの』という考え方は一般的な発想ではない」と驚きを隠せない。

花王はノウフー(Know Who)システムという、あらゆる報告書を誰でも見られるような仕組みを導入している。気になる報告書があれば、そこに記載されている研究者の名前を見て電話をかけることもあるのだと言う。

「普通だと『いま忙しいから』と、渋い反応がありそうですが、花王では『そんな面白いこともあるの!』と話を聞いてくれるのですよね」と前田は笑う。

宇田川はこの花王の姿勢について聞き、「イノヴェイションが停滞している企業の人材は、自分の仕事が手一杯だからといった理由で、他者と協力しないことも多い。しかし、そのために新しいものが生まれず、それが積み重なり、どんどん負けていく悪循環が起こってしまう」と多くの企業が陥りがちな問題点を挙げる。

「人」を大事にする

さらに宇田川は「人間観」の違いも指摘する。

「花王さんは、基本的に人間を“創造性の源泉”と考えていますよね。その創造性をどうやって引き出すか、いろいろな角度から取り組まれています」と言う。

福田は「化学反応を起こすべく、『参加すると面白そうだな』と思ってもらえるように障壁を下げるようにしています。弊社は科学者が多いので、『活性化エネルギーを下げる』という言い方をしていますが(笑)。もうひとつは人と人とが出会う場をつくること。あらゆる分野の人と集まってぶつかると何か面白いことが起きる。これも科学の言葉で社内では『衝突因子(頻度因子)を上げる』と言っています」

また、花王の研究室は大部屋制という特徴がある。これは専門領域や担当分野の異なる多くの研究員が、仕切りのない体育館ほどの大きなフロアで対話をし、情報を交換しながら、日々の研究を進めるスタイルだ。人と人が話すために、大部屋という物的な空間でも衝突因子を増やしているのだ。

宇田川は「縦割りで隣が何をやっているかわからないサイロ化など、新しいことをやると損をするような構造がいまの日本企業にはたくさんあります。しかし本来そんなことはなかったと思うんです。効率性と合理性を求めて一人ひとりが受けもつ範囲を細分化した結果、多くの問題が生まれてしまった。花王は効率化をあえてやらなかったということですよね」と感心する。

花王のコミュニケーションが活発な様子は、年に一度の研究発表会でも見られる。発表会の日数を総計すると約2週間。その各発表会ですべての研究が見られる。この発表会には約3,100人の研究者のうち、いまはWEBの環境も整い2,000人程度の研究者が聴講しているという。

前田は研究発表会を毎年開催する意義を次のように言う。

「自分たちのプライドをかけた研究を、研究者たちに聞いてもらうことには緊張が伴いますが、発表までの長い過程で練習をして、弱点がないか突き詰め、さまざまな意見をもらうことは人の育成につながります。そして自信をもって研究を進められるわけです。効率は悪いかもしれませんが、人を創造の起点と考えるならば投資としては適正だと考えています」

外部の企業と協働する時代へ

このように、花王は約30年以上もマトリックス運営を続け、数多くのイノヴェイションを起こし、多くの商品を世の中に発表してきた。そんな花王のいまの課題は何かと前田に尋ねると、次のように語る。

「環境問題など、いま、一社だけでは解決できないことが多くなっています。そのため、いままでの自前主義のマトリックス運営には限界があると感じています。

そこで、製品になる前の技術について多くの人と話すために、18年11月に五大技術発表会を開催しました。洗剤のバイオIOSと言われる界面活性剤や、ナノ繊維を顔に吹き付けることで膜にするファインファイバーは、医療業界の人から手術で使いたいという声もいただいています」

花王のマトリックス運営を社外に広げていく。その難しさはどんな点だろうか。

「リサイクルなどの環境面は一社では進められません。そのため、最近はオープンイノヴェイションというかたちで神戸市と取り組み、競合を含む10社や販売店4社とフィルムパウチ容器のリサイクルを進めているんです。実は競合会社にも花王の工場を見学していただきました。お互いを見せ合うことで信じてもらえる部分があり、花王の本気が伝わると思ってのことです」

宇田川は「オープンイノヴェイションという言葉は16、17年から日本でも流行し、大手企業で盛んになりました。しかし、既存の会社の体制では新しいものを生み出せないことから、外部のヴェンチャーにお願いをして何かをやる、という打算的な構造になりがちです」と、近年のオープンイノヴェイションの実態を解説するが、花王はこれらとは本質的に異なるという。

「自分たちのコア技術があり、社会課題がある。それが自分たちだけでは解決できないから業界全体でやっていく。しかも花王がやってきたことを外に広げるというわけですよね。やってきていないことを外注するようなオープンイノヴェイションとは違い、想像以上の実践をされています」

積み重ね続けること

それでは花王のようにマトリックス運営を実践すれば、すべての企業がうまくイノヴェイションを起こしていけるのかと宇田川に問うと「それは難しい」と言う。

「まずは花王さんのように一歩一歩積み重ねていくことが重要だと思います。一人ひとりが創造性の源泉であり、どうすれば創造性を発揮できる体制になるのか。研究を一緒に進めたり、事業部の人に話を聞いてもらったりするにはどうしたらいいか考えていくこと。そして、消費者が製品をどう使うか自分の足で見に行くなど、すべてはそういう小さな積み重ねです。時間はかかりますが、組織の慢性疾患を寛解させていくためには積み重ねをしていくしかないと、今日のお話を聞いて感じました」

花王は次に取り組むべき課題も明確だ。宇田川は今回の鼎談を通し、最後に次のようにまとめた。

「内側だけでは難しいから外と協働すること。『新しいことをやりましょう』とただかっこいい言葉を並べる会社もあるけれど、花王さんは自分たちの価値を守っていくために、新たな方向性を探っている。変革とは単に新しいことをやるためではなくて、守るべき価値を守るために、変えるべきを変えるということだと思います。お話を聞いて大変勉強になりました。また改めてじっくりと研究させていただきたいです」

花王の「強さ」の理由

今回はイノヴェイションが起きる組織について、宇田川、前田、福田の3名が語り尽くした。経営戦略のプロとしての宇田川の視点を通して花王から見えてきたのは、まさにものづくりの企業のお手本のような「花王型」ともいえるイノヴェイション構造だった。

一見、非効率だったとしても、部門を越えて語り合うこと。そこにイノヴェイションの萌芽がある。『WIRED』創刊エグゼクティヴエディターを務めたケヴィン・ケリーは、新しいものをつくり出すにはたくさんの失敗が必要で、その意味でイノヴェイションは非効率な作業であるという。花王も、30年間リレー型とスクラム型を組み合わせてきたことで、ハイブリットな“花王型”という独自の最適解を生み出したのだ。

今回の取材を通して、マトリックス運営をはじめすべてがイノヴェイションにつながるように計算された事業体系に驚嘆したが、花王の特徴はなによりも「人」であることもわかった。市場機会を探索し、社会を見据え、アクションを起こす。これが企業の思想としてだけではなく、一人ひとりの社員の思想としてもしっかりと根付いているのだ。

マトリックス運営を続け、対話を続ける。その積み重ねが組織の形骸化を防ぎ、未来を見据えた経営につながる。花王では新たなイノヴェイションの芽が、常にどこかで芽吹いている。

- TOP

- イノベーションストーリーズ

- イノヴェイションが生まれる組織とは:花王が見出した組織構造の最適解